III

ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРЕЖИТОМ

Здесь мы сообщим ряд эпизодов и воспоминаний о Владимире Ильиче Ленине, которые могут восполнить его характеристику, данную в первых двух частях нашего труда.

Это происходило в Париже, в начале империалистской войны 1914 года, в первом этаже дома на набережной Жеман. Там собирались еженедельно некоторые сотрудники и единомышленники газеты «Vie Ouvriere», оставшиеся интернационалистами, в то время как социалистическая партия, потерявшая своего вождя Жана Жореса, позорно погрязла в болоте шовинизма. Среди посетителей этого дома были Пьер Монат, Альфред Ромер, Марсель Мартинэ и некоторые другие. Однажды вечером, когда мы там собрались, расположившись около камина, в котором весело трещали дрова, появились три гостя, национальность которых я сразу угадал. Первый из них был высокого роста и производил впечатление несокрушимой твердости. У него были черные, густые и длинные волосы; сквозь пенснэ сверкали живые глаза, маленькая бородка обрамляла энергичный подбородок; он говорил медленно, но чрезвычайно уверенно и увлекательно. Второй был меньше ростом, слегка прихрамывал, обращал на себя внимание невероятным, полнейшим пренебрежением к своей внешности; он высказывался очень горячо, но не без запинок, проявляя некоторую осторожность и осмотрительность. Наконец, третий, довольно плотный и с виду весьма сильный мужчина, с длинной бородой и в золотых очках, напоминая врача, ставящего диагноз. Первый был Лев Троцкий, второй — Мартов, третий —Лапинский. Троцкий незадолго перед тем вернулся из Цюриха и издавал газету «Голос» («Наше Слово»).

Споры между меньшевиками и большевиками были нам неизвестны, и, с нашей точки зрения, Ленин, Троцкий и Мартов олицетворяли русскую революцию, убежденный интернационализм и решительную борьбу против войны. Мы встречали их почти на каждом собрании. Сам я уехал на несколько недель в Бретань, где был взят на военную службу; освободившись от нее, я в конце апреля отправился в Женеву.

Однажды я прочел в одной из женевских газет объявление о предстоящем докладе Мартова в Народном Доме. Я пошел вечером на этот доклад и стал затем встречаться с вождем меньшевистской группы либо у себя на дому, либо в пивной Ландольта, одной из штаб-квартир русских революционеров-эмигрантов. Точка зрения Мартова казалась мне тогда выше всякого упрека и всякой критики, и, когда я основал журнал «Demain» («Завтра»), Мартов был одним из первых его сотрудников.

Имя Ленина стало мне знакомо. Несколько раз мне пришлось слышать о нем более или менее вздорные сплетни. Я не знал еще ни одного ленинца, но познакомился с Анжеликой Балабановой, которая говорила мне с величайшей симпатией о Мартове и Лапинском, но ни разу не упомянула о Ленине.

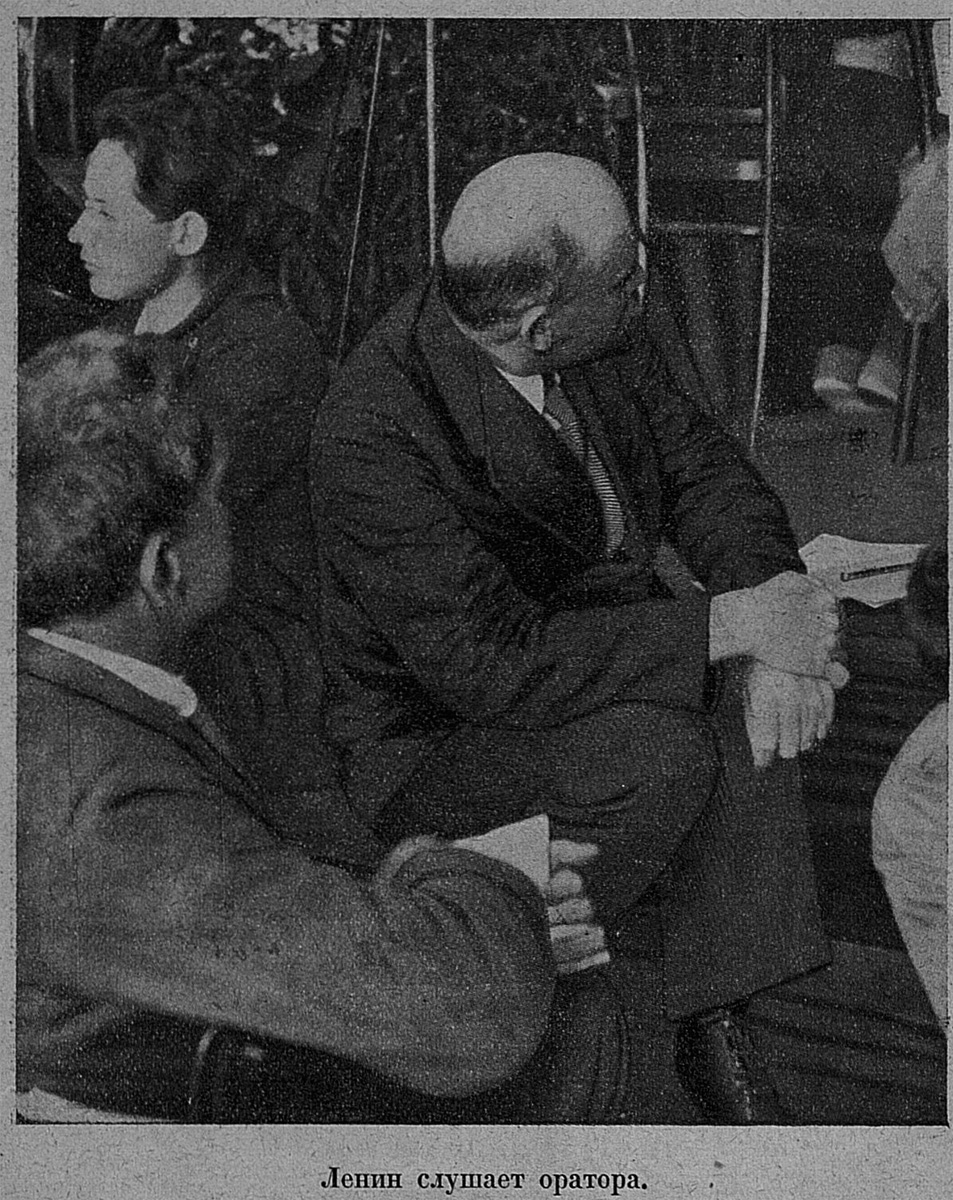

Но вот в Кинтале, во время второй Циммервальдской конференции, в светлой скромной гостинице, затерявшейся в горах Оберланда, я впервые увидел этого невысокого, приземистого человека, на лице которого запечатлены тонкая, ядовитая ирония и боевой задор. В течение всей конференции он не вставал с места, читал, работал, составлял тезисы и резолюции, подымая голову только для того, чтобы время от времени взглянуть на оратора. Сам он говорил мало и прислушивался ко всему с исключительным вниманием. Во время речей Радека, Зиновьева, Бронского, Фрейлиха и Мюнценберга взгляд его выражал полное удовлетворение и безграничное одобрение. Наоборот, явно насмешливое и презрительное выражение его лица подчеркивало его полнейшее несогласие с теми мыслями и идеями, которые высказывали земляк его Мартов, итальянец Модильяни и француз Пьер Бризон.

Я спросил Ленина, чем отличаются меньшевики от большевиков. Кратко и ясно разъяснил он мне суть дела и перечислил все ошибки, допущенные, по его мнению, меньшевистской группой, а затем предложил мне самому переговорить с Мартовым, имея перед собой указанные им данные. Мартов не стал — да и не мог бы — спорить против фактов, но, опираясь на какие-то сумбурные доводы, пытался защищать Чхеидзе и оправдать позицию думской фракции меньшевиков. Я снова пошел к Ленину, который с добродушным смехом выслушал жалкие аргументы Мартова, и доказал мне всю их несостоятельность.

Говоря правду, слова Владимира Ильича показались мне сначала слишком пристрастными, но, поразмыслив над ними, я понял, насколько он был прав. И то, что он сказал мне о положении во Франции, и его крайне жестокая, но справедливая критика поведения французского «меньшинства» — все это показалось мне вполне обоснованным. Я был увлечен его радикализмом.

Всего заразительнее, с явным презреньем, смеялся Ленин, когда говорил Бризон. Этот человек, с внешностью провинциального парикмахера, говорил с невыносимой манерностью, обнаруживая притом неимоверное невежество и безграничное самомнение. Во время его первой речи все переглядывались с недоумением. Отвратительным дребезжащим тенорком он сказал: «Товарищи! Хотя я и интернационалист, но я всетаки француз, и заявляю вам, что не скажу ни одного слова, не сделаю ни одного жеста против Франции, этой страны ре-во-ло-ци-и».

Старику Адольфу Гофману, который ему понравился, потому что носил бороду, похожую на бороду покойного Анри Рошфора, Бризон сказал: «Дорогой старый друг, скажите вы вашему Вильгельму, чтобы он возвратил нам Эльзас, а мы ему за это с удовольствием отдадим Мадагаскар». Однажды он стал вести себя так вызывающе, что Серрати набросился на него и схватил за горло. Он даже покинул конференцию, но итальянские парламентарии, встретив его во время прогулки, успокоили и уговорили вернуться. За обедом Бризон доказал, что в нем — закваска настоящего парижского парикмахера. Он стал жаловаться на отсутствие вина и женщин.

С особым удовольствием он неоднократно твердил:

«Эти русские просто ученые хвастуны».

Или еще:

«Не желаете ли полюбоваться высокомерной улыбкой Ленина?»

Ленин не забыл этих мелких эпизодов и не раз вспоминал о них во время наших свиданий в Москве, со смехом спрашивая меня: «А помните Бризона в Кинтале? А Серрати?»

Поведение делегата Бризона в Кинтале было настолько бестактно, что левая — Ленин, Зиновьев, Радек и Бронский — потребовала немедленного его исключения. Кажется, итальянская делегация, при поддержке Роберта Гримма и Балабановой, успешно отстояла Бризона. Впоследствии Лорио, которому я рассказал об этом инциденте, сказал мне: «Исключение Бризона было бы величайшей услугой, которую можно было оказать французским циммервальдцам».

После Кинтальской конференции я вернулся в Женеву «ленинизированным», и это очень взволновало некоторых моих друзей. Впоследствии я познакомился с представителями различных направлений русской революционной эмиграции: с Сокольниковым, Ольгой Равич, Карпинским, Мануильским, Луначарским и другими. Некоторые из русских предостерегали меня от моего ленинизма. Я помню, как однажды Анжелика Балабанова, крайне взволнованная, убеждала меня в следующих выражениях: «Ленин, несомненно, хороший товарищ, но он скорее всего анархист и возглавляет маленькую группу. Он не будет играть никакой роли в революции». Мне рассказывали, что Балабанова, встречаясь с Лениным на какой-нибудь конференции или на каком-нибудь съезде, всегда: спрашивала его: «Сколько резолюций у вас лежит сейчас в кармане?», или: «Ну, какой раскол вы для нас приготовили?».

Рязанов, принадлежавший к правому крылу группы Троцкого, часто восхвалял в беседах со мною способности Троцкого, — что впрочем, вполне отвечало действительности, — его публицистический и ораторский талант, его влияние на массы, но никогда не обращал моего внимания на Ленина.

Кроме приверженцев большевизма и, если не ошибаюсь, Сокольникова, все русские революционеры неизменно изображали Ленина каким-то «склочником». Раппопорт назвал его однажды «величайшим возбудителем разногласий в социализме»; он писал: «Ни одна партия в мире не могла бы жить под властью этого социал-демократического царя, который называет себя крайним марксистом, а на деле является только политическим авантюристом высокого духовного полета».

В ресторане «Интернационал», в Женеве, которым заведывал русский студент-меньшевик и где я столовался в течение некоторого времени, приверженцы различных групп усердно следили за моими знакомствами. Но тщетно некоторые меньшевики старались мне доказать, что Ленин ужасный склочник, «профессиональный склочник». У меня на этот счет сложилось свое собственное твердое, окончательное мнение. За каждым столом сидела постоянно одна и та же группа: друг за другом шпионили и готовились к борьбе.

Однажды в редакцию «Demain» («Завтра») явилась Ольга Равич и принесла мне письмо от Ленина. Я был очень тронут необычайным доверием, которое оказывал мне Ленин, ибо вопреки всему, что о нем говорилось, я был убежден в том, что он был не только настоящим, последовательным марксистом, но и человеком борьбы, организатором, который еще покажет себя когда-нибудь. По просьбе «группы женщин-социалисток», секретарем которой была Ольга Равич, я выступил с докладом о конференции в Кинтале; когда я позволил себе резко высказаться против социал-патриотов и против французских социал-оппортунистов, я вызвал крайнее возмущение среди женевских представителей социалистической партии — этих мещан и архифранкофилов, более злых немцеедов, чем сами французы. Их главным аргументом было слово «бош». Рука об руку с Сокольниковым, начали мы борьбу против социал-патриотов, которых воплощал какой-то заплывший жиром толстяк, большой любитель хорошо поесть и попить и поддерживавший с откровенным цинизмом общение с представителями и агентами французского правительства.

Мы создали «Интернациональную социалистическую группу», устав которой содержал в себе руководящие положения Циммервальдской Левой. Основателями этой группы были Ольга Равич и Пауль Леви. Группа устраивала доклады и митинги и вскоре основала журнал «Nouvelle Internationale» («Новый Интернационал»); главным редактором этого журнала был рабочий Шарль Губахер, бывший металлист. Ленин интересовался жизнью швейцарской социалистической партии не потому, что он якобы считал Швейцарию излюбленной страной революций, как уверяли почтенные швейцарцы, а потому, что, интересуясь всем, он интересовался и деятельностью «Интернациональной социалистической группы».

Он вручил мне небольшую тетрадь, озаглавленную: «Задача, представителей Циммервальдской Левой в Швейцарской Социалистической Партии», с тем, чтобы группа обсудила и выявила свое отношение к этим тезисам; впоследствии они были опубликованы, но рукопись была украдена у меня представителями швейцарской демократии, которые, вероятно, передали ее в один из музеев.

Когда я встречался с Лениным, он постоянно расспрашивал меня о движении во Франции и о партийной борьбе в Женеве. Он строго, но справедливо судил о событиях и людях. В газете «Populaire», которую редактировал Жан Лонгэ, появилась статья Бориса Суворина под названием «Нашим друзьям в Швейцарии», в которой подвергались критике последовательные интернационалисты и, в особенности, Ленин; Ленин сейчас же ответил автору статьи, но его письмо было опубликовано значительно позднее, уже после победы большевиков.

В 1916 году женевская секция делегировала меня в Цюрих на ежегодный съезд швейцарской социалистической партии; просветительная комиссия предложила мне сделать доклад о Ромэне Роллане. На реферат явился и Ленин, как всегда, с фуражкой на голове. Этот великий человек интересовался всем, и хотя он изучал, главным образом, социальные, политические и экономические журналы и книги, но иногда его захватывала и литературная жизнь.

На другой день я пошел к нему вместе с Радеком, который назначил мне свидание в «Cafe de la Terrasse», где, как и в пивной Ландольта в Женеве, встречались русские эмигранты. Там бывали: австрийский профессор Фейльбоген, редактор журнала «Internationale Rundschau», который, вооружившись своей слуховой трубкой, рассказывал веселые и забавные анекдоты; поляк Валецкий, тогда еще меньшевик-интернационалист, беседовавший о марксизме, философии и математике с постоянно окружавшими его студентками, загипнотизированными блеском его остроумия и красноречия; наконец, немецкие писатели, находившиеся там проездом — Рубинер, Альбер Эренштейн, Леонард Франк и др.

Радек сидел за одним столиком с Мартовым. Вооружившись очками и склонив головы, они делали вырезки из газет всех стран. Затем мы втроем вышли из кафэ; на углу мы распрощались с Мартовым. Когда тот удалился, Радек сказал мне: «Мартов превосходный публицист и был лучшим сотрудником Ленина во времена «Искры»; как жаль, что он разошелся с ним политически!».

Мы отправились на Шпингельгассе, узкую, подымающуюся в гору улицу, заселенную, главным образом, рабочими, и вошли в очень маленькую, низкую, плохо освещенную, но очень опрятную комнату, в которой стояли две простые деревянные кровати и два маленьких столика, заваленных книгами, газетами, журналами и бумагами. Пока Крупская приготовляла чай, мы разговаривали с Лениным, и я помню выражение удовлетворения в его взгляде, когда он показывал мне последний номер журнала «Се qu’il faut faire», в котором были напечатаны принятые рабочими организациями резолюции; хотя и искаженные цензурой, они все же свидетельствовали о революционной воле французского пролетариата. Радек, которого ждала работа, ушел. Я же пробыл у Ленина до отхода моего поезда. Я восхищался его мудростью, его критическим умом, огромным запасом обширных и точных знаний и его необычайной проницательностью, казавшейся порой пророческой.

И каждый раз, когда мы с ним виделись, в Цюрихе, в Берне, в Женеве, он информировал меня о положении в России и о партийной жизни. Чем дальше развивалась война, тем больше доверия проявлял он ко мне. Он был прекрасно осведомлен о рабочем движении, о нужде и недовольстве в рабочих массах, об усталости и падении дисциплины в войсках, о крайне плохих делах на фронте и об экономических, политических и военных затруднениях царского правительства.

Но вот вспыхнула русская революция. В течение нескольких, дней швейцарские газеты ограничивались отдельными краткими и противоречивыми сообщениями; как это ни странно, крупная французская империалистская газета «Temps» давала более богатую, точную и подробную информацию о революционных событиях, чем органы женевской демократии.

Возбуждение в русской колонии не поддается описанию. Все партии и партийные группы заседали непрерывно круглые сутки.

Наша женевская интернациональная группа устроила в большом зале квартала Плэнпалэ митинг, на котором выступало около десяти ораторов: Луначарский, Анжелика Балабанова, Эмбер-Дроз, Мизиано, старый ветеран Феликс Кон, который в то время был еще меньшевиком, Сокольников, еще другие русские, и я сам. Я впервые услышал там потрясающий траурный революционный гимн: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» У присутствовавших, главным образом русских, глаза были полны слез.

На женевских улицах можно было встретить всех русских эмигрантов, словно преобразившихся, оживленно улыбавшихся и с красными цветками в петличках. Все только и мечтали об отъезде, беспрестанно собирались и жадно проглатывали газеты, где из кучи самых тенденциозных и противоречивых сведений можно было лишь с трудом извлечь крупицу исторической правды. Я присутствовал на митинге, устроенном в одном из кафе квартала Плэнпалэ. Речь шла о вооружении пролетариата, которого требовал Зиновьев и, наоборот, не одобрял Луначарский. Прения были очень оживленные и продолжались долго; большинство слушателей принимало в них участие.

Во всех странах русские революционеры образовали межфракционные комитеты содействия возвращению эмигрантов в Россию. Швейцарский комитет просил национального советника Роберта Гримма, официального организатора циммервальдских конференций, принять на себя роль посредника при переговорах с правительствами Швейцарии и Германии; но нерешительность и малодушие меньшевиков привели к приостановке переговоров, возобновленных затем по инициативе большевиков Фрицом Платтеном. Англия отказалась пропустить через свою территорию русских, так как они считались противниками империалистской войны, а Керенский и Милюков разослали царским посланникам и полномочным представителям, которые все остались на своих должностях, тайные инструкции, опубликованные лишь впоследствии.

О ходе переговоров и об отъезде меня постоянно информировал Карпинский, заведывавший в Женеве библиотекой Российской Социал-Демократической Рабочей Партии (большевиков), убежденный «ленинец», крайняя левизна взглядов которого часто критиковалась в моем присутствии. Он сообщил мне, что Ленин хочет оправдаться перед интернационалистами всех стран и собирается составить протокол, об утверждении и подписании которого он будет просить живущих в Швейцарии левых циммервальдцев. Меня просили отправиться в Берн в день, о котором мне сообщат телеграммой. Несколько дней спустя, 6 апреля 1917 года, я получил следующую телеграмму: «Уезжаем завтра днем в Германию. Поезд сопровождает Платтен. Просим приехать немедленно. Расходы несем мы. Захватите Ромэна Роллана, если он принципиально согласен. Постарайтесь привести Нэна и Грабер. Телеграфируйте по адресу: Народный дом — Ульянову. Ульянов».

Эта телеграмма требует объяснения в трояком отношении.

В Кинтале Нэн и Грабер, социалистические парламентарии из французской Швейцарии, проявили известные симпатии к левому направлению и были единственными членами социалистической парламентской группы, высказавшимися против санкционирования военных кредитов, истребованных швейцарским правительством; наоборот, Роберт Гримм, председатель социалистической комиссии в Циммервальде, оказался весьма рьяным сторонником «защиты отечества» и проявлял в своей газете «Berner Tagwacht» известный шовинизм. Впоследствии Грабер, франкофил и германофоб, стал одним из самых резких противников большевизма. Ленин считан доброжелательство обоих французских швейцарцев не бесспорным, но возможным, У него были уже раньше небольшие недоразумения с Грабером, который согласился на опубликование большевистских воззваний и манифестов лишь под давлением или даже после угроз Абрамовича, прозванного «оком Москвы» и проживавшего тогда в Шо-де-Фон. Я тотчас же послал Нэну и Граберу срочную телеграмму и назначил Нэну свидание на вокзале в Лозанне.

Что касается Ромэна Роллана, то Ленин, уважал его как человека и как писателя. С другой стороны, в написанной им совместно с Зиновьевым брошюре «Социализм и война» он указывал на то, что революционеры, не отклоняясь от своей программы, могут и должны в известных случаях итти рука об руку с буржуазными пацифистами и использовать их.

«Настроение масс в пользу мира часто выражает начало протеста, возмущения и сознания реакционности войны.

«Использовать это настроение — долг всех с.-д. Они примут самое горячее участие во всяком движении и во всякой демонстрации на этой почве, но они не будут обманывать народ допущением мысли о том, что, при отсутствии революционного движения, возможен мир без аннексий, без угнетения наций, без грабежа, без зародыша новых войн между теперешними правительствами и господствующими классами. Такой обман народа был бы лишь на-руку тайной дипломатии воюющих правительств и их контр-революционным планам. Кто хочет прочного и демократического мира, тот должен быть за гражданскую войну против правительств и буржуазии»1.

Я пошел к Роману Роллану, который собирался распрощаться с Женевой и поселиться в гостинице «Босежур», и рассказал ему, что я пришел по поручению Ленина и с какою целью. С первых же слов Ромэн Роллан меня перебил: «Да, поезжайте в Берн, но категорически отсоветуйте вашим друзьям ехать через Германию. Какой вред причинят они пацифизму и самим себе, если все-таки это сделают! Вспомните, что когда-то писали и говорили о коммунарах!» Я счел бесполезными дальнейшие попытки выполнить возложенное на меня поручение. Мы поговорили на разные темы, а затем я ушел. Должен признаться, что я был весьма огорчен и разочарован.

Как же велика была моя радость, когда, вернувшись домой, я застал у себя Фернанда Лорио. Я еще не был с ним лично знаком, но уже давно наблюдал, одобрял и отмечал везде — в статьях и речах — результаты его неустрашимой и стойкой деятельности. В действительности, именно Лорио (это слишком часто забывают), принадлежит заслуга организации в рядах французской социалистической партии последовательной оппозиции против войны. Я показал ему телеграмму Ленина и предложил ему поехать со мной в Берн пятичасовым поездом.

«Прекрасно», — ответил он. — «Я приехал сюда специально для того, чтобы побывать у Гримма и получить сведения о Циммервальде. Во Франции мы совсем не знаем, что делается на белом свете».

Лорио заменил Мерргейма в должности секретаря «Комитета по возобновлению интернациональных связей», и, несмотря на то, что он рисковал своим местом преподавателя, он приехал нелегально в Швейцарию; в этом ему помогла мужественная и самоотверженная Люси Кольяр, которая сама служила учительницей в Майльери (в Савойе), недалеко от границы, и впоследствии была уволена и арестована за свои антимилитаристские и революционные убеждения. Мы сели в поезд, и Лорио познакомил меня с жизнью партии и с теми затруднениями, на которые на каждом шагу натыкалась маленькая, но решительная циммервальдская группа в своей борьбе с шовинистским «меньшинством», руководимым Лонгэ и Мистралем, и с революционными синдикалистами.

Когда мы приехали в Берн, я представил Лорио Ленину, Радеку, Зиновьеву и Леви. Ленин отвел меня в сторону.

«Вы думаете, что он подпишет протокол?» — спросил он меня.

«Я его не спрашивал», — ответил я, — «но после продолжительного разговора, который мы имели в пути, я в этом не сомневаюсь».

Мы все вместе поужинали в Народном Доме, а затем в полночь направились в заваленную газетами и бумагами комнату Радека. Там находились Ленин, Радек, Зиновьев, Леви, Инесса Арманд, Лорио и я. Арманд прочитала протокол сперва на немецком языке, потом на французском, а затем он передал его мне. Я подписался и передал документ Лорио. Он внимательно прочел его и сказал следующее:

«Я согласен подписать протокол, но было бы желательно внести в текст небольшую поправку. Вы пишете: «Русские интернационалисты, которые в течение всей войны не переставали бороться всеми силами против германского империализма...»

«Я же предлагаю изменить эту фразу так: «против империализма вообще и против германского империализма в особенности».

Все единодушно согласились с этой поправкой. Я, как сейчас, вижу сияющее лицо Ленина при проявлении этого последовательного интернационализма. Его уважение к Лорио сильно возросло, так как ему лучше других был известен мещанский дух французов. Лорио, приехавший в Швейцарию без паспорта и подписавший протокол, в котором было сказано, что долг русских революционеров повелевает им ехать через Германию, рисковал немедленной потерей своей должности, не говоря уже о различных врагах, которых он не мог не нажить себе после подписания протокола.

Лорио и я отправились переночевать в Отель де Франс, так как Народный Дом был переполнен. На другой день, после прогулки по городу, мы позавтракали в обществе Ленина, Зиновьева и их спутников. Радек еще утром уехал в Цюрих, чтобы подготовиться к поездке. Лорио задал Ленину массу вопросов о его революционной программе и его намерениях на тот случай, если большевики захватят власть в свои руки. Затем мы расстались; Лорио и я вернулись обратно в Женеву. Там я нашел срочную телеграмму от Балабановой, которая просила «друга» остаться еще на одни сутки в Женеве.

Совсем расстроенная, прибыла она на другое утро в Женеву и осыпала меня горькими упреками.

«Как это так», — сказала она, — «вы не привезли Лорио в Цюрих? Мартов, Лапинский и Мартынов очень сердятся. Ничего не пойму! Что вы наделали?»

Эти слова ничуть не тронули Лорио.

«А затем», — добавила она, — «что вы там порешили и, прежде всего, что вы заставили сделать товарища Лорио? Ведь подписав этот несчастный протокол, он себя скомпрометировал! Вот увидите, что завтра скажут буржуазные газеты. Конечно, мы будем защищать Ленина и его спутников, но вы себе не представляете, какую огромную ошибку делают эти товарищи, следуя через Германию».

«Но позвольте», — вмешался тут Лорио, - «ведь я поступил так, как должен был поступить всякий интернационалист и всякий последовательный революционер, а Гильбо тут совершенно непричем».

Она успокоилась и передала Лорио воззвание меньшевистской с.-д. партии. Это воззвание было обращено к Чхеидзе и подписано Аксельродом, Мартовым, Мартыновым, Астровым и Семковским. В нем заявлялся протест против некоторых телеграмм и манифестов французских и английских социал-патриотов и против постановления парламентской группы французских социалистов о посылке в Россию Лафона, Мутэ и Кашэна2.

«Мы здесь охотно признаем», — говорит воззвание, — «что из числа членов этой делегации граждане Эрнест Лэфон и Мариус Мутэ сами по себе многое сделали в защиту интересов русских эмигрантов, русских добровольцев и русской печати во Франции во время войны, благодаря своему заступничеству перед властями. Но вместе со всем большинством партии они ни с парламентской трибуны, ни в печати публично не протестовали против тех гнусных услуг, которые оказывало царизму правительство Французской республики, преследуя эмигрантов и подавляя социалистическую печать. Ради сохранения гражданского мира, они не возвысили своего голоса ни при казни одиннадцати русских добровольцев во Франции, ни тогда, когда Французская республика оказала свое содействие русскому экспедиционному корпусу в Марсели при беспощадном подавлении мятежа, спровоцированного царскими агентами. Эти люди сделали все, что только могли, чтобы помешать французскому пролетариату узнать что-либо о преступных деяниях своих вождей, ведущих борьбу «за право и свободу». Не достаточно ли будет, в ответ на комплименты, расточаемые ими теперь по адресу русской революции, — напомнить им о том, что они до самого конца оставались молчаливыми соучастниками этого длительного преступления, заключавшегося в самом факте существования царизма?

«Что касается гражданина Марселя Кашэна, то мы напомним русским товарищам о том, что он уже выполнил аналогичную миссию в Италии, сделав попытку парализовать успешное выступление итальянских социалистов в тот момент, когда националисты усердно стремились вовлечь народ в кровавую бойню. Участие такого человека во французской делегации является достаточно убедительным для нас доказательством того, что это начинание свидетельствует о чем угодно, но только не об уважении к русскому пролетариату и не об искреннем желании вступить в переговоры с его представителями».

Однако, несколько недель спустя, Аксельрод и Мартов дошли до того, что объединились с теми, кого они так жестоко критиковали в своем воззвании.

Лорио задал Анжелике Балабановой ряд вопросов, интересуясь, главным образом, двусмысленным поведением Гримма, который был так строг по отношению к германским социалистам большинства, а в области внутренней политики Швейцарии стоял на неустойчивой, чтобы не сказать прямо — меньшевистской точке зрения.

На другое утро мы по железной дороге поехали в Вевэ; затем, пользуясь прекрасной погодой, мы пошли пешком по холмам, окружающим Женевское озеро, в Вильнев, рассчитывая застать там Ромэна Роллана, которого я предупредил почтой. Но мое извещение запоздало, и, таким образом, автора «Аи dessus de la melee» («В стороне от схватки») в гостинице уже не оказалось, и Лорио на пароходе поехал в С.-Гингольф, где его ожидала Люси Кольяр.

Уезжая, Ленин обратился с прощальным письмом к швейцарским рабочим, среди которых он прожил столько времени, и изложил в нем свою программу.

Газеты сообщили о проезде Ленина и его друзей через Германию в «запломбированном вагоне». Саломон Грумбах особенно отличался своей бессовестностью; он разоблачал Леви, не предполагая, конечно, что тот в недалеком будущем станет его «товарищем по партии». Леви, как известно, подписал протокол не своей собственной фамилией, а псевдонимом Гартштейн, и Грумбах с большим наслаждением сообщил об этом в «Юманите».

Печать распространяла сплетни о мнимых кознях Германии и о тесном союзе марксизма и большевизма с пангерманизмом!

Известно, что германское правительство разрешило Ленину и его друзьям проезд через Германию потому, что оно рассчитывало на разложение восточного фронта. В своих «Мемуарах» Людендорф говорит об этом, как о роковой ошибке, допущенной гражданскими властями.

Затем состоялся отъезд второй партии, в которую вошли Балабанова, Мартов, Луначарский, Мануильский и другие. Из Стокгольма мы получили благоприятные известия от наших путешественников. Фриц Платтен скоро вернулся, потому что англичане и полиция Керенского не пустили его на русскую территорию.

Имя Ленина быстро стало популярным. Не проходило дня, чтобы в печати не появлялись какие-нибудь гнусные выпады против него, Троцкого, Зиновьева и Луначарского. Немецкие деньги, капиталы германского имперского банка, покровительство кайзера — все это склонялось во всех падежах. Но печать Антанты была очень встревожена; поэтому-то она измышляла клевету за клеветой. По части оскорблений и брани газеты Французской Швейцарии даже перещеголяли своих парижских собратьев.

Настали июльские дни, арест Троцкого, Луначарского и Коллонтай, исчезновение Ленина и Зиновьева, разгром большевистской печати.

А затем идут победоносные октябрьские (ноябрьские) дни. Вся власть переходит в руки Советов; в Петрограде и Москве большинство в Советах имеют большевики. Французская печать вне себя от злости. Ежедневно она предсказывает падение Советского правительства. И это она делает — неустанно и однообразно — вот уже пять лет подряд.

Для «Фигаро» Ленин — «жалкий вождь сброда». Бывший бунтарь и анти-патриот Густав Эрвэ называет Ленина и его товарищей «дикой шайкой предателей, доктринеров, безмозглых дубин и неучей, обманутых иллюзиями». «Ах», — вопит он, — «почему Керенский отменил виселицу и телесные наказания!» Вообще, в глазах французской прессы Ленин и большевики, это — только Бронштейны, Розенфельды и Гольдманы, «банда выкрестов из жидов, изменников по отношению к еврейской общине, своей родине, ее союзникам и всему человечеству».

«Journal de Geneve», «самая реакционная газета Европы», как называл ее еще Карл Маркс, ни за что не хотела уступить пальму первенства по части антибольшевизма своим парижским собратьям. Но газеты забывали согласовывать свои обвинения: то они объявляли Ленина отравленным марксизмом пангерманистом, то они уверяли, что он изучал во время своего пребывания в Швейцарии теорию Жоржа Сореля о насилии.

Владимир Ильич Ленин — самый коренной русский, какого только можно себе представить. Но газета «Matin», которая все знает, сделала открытие, что Ленин не кто иной, как германский шпион, «настоящая фамилия которого... Гольдберг!» Таково откровение триединства антигерманизма, антибольшевизма и антисемитизма!

Даже многие социалисты из «левых» в разных странах Европы относились к Ленину весьма сдержанно и поддерживали его не без оговорок. Лорио был одним из немногих французов, который, вместе с группой «Vie ouvriere», безусловно перешел на сторону октябрьской революции. Борис Суварин писал в газете «Се qu’il faut dire», в номере от 17-го ноября 1917 года:

«Речь идет о неизвестной величине, с определенном значения которой надо еще обождать, чтобы с некоторой надеждой на правильность выбора быть в состоянии склониться в пользу одного из возможных решений. Какова истинная позиция «минималистов», т.-е. социал-демократов меньшевиков и умеренных эс-эров? Объединились ли они в действительности с кадетами и реакционерами? Или же они до известной степени — и в какой именно — принимают участие в восстании коммунистов? Следует опасаться, что для Ленина и его товарищей «диктатура пролетариата» означает диктатуру большевиков и их вождя; это было бы большим несчастьем для русскою рабочего класса, а впоследствии и для мирового пролетариата. Диктатура Ленина могла бы удержаться только при помощи невероятного и постоянного напряжения энергии и потребовала бы дальнейшего существования революционной армии, но ничто не дает нам основания предпочитать революционный милитаризм современному. Мы считали бы желательным объединение всех социалистов, в целях организации прочной власти, которая была бы действительно властью народа, а не одного человека, как бы умен и честен он ни был».

А несколькими месяцами позже, в январе 1918 года, Шарль Раппопорт писал следующее:

«Красная гвардия Ленина и Троцкого расстреляла Карла Маркса, на которого ежеминутно ссылаются вожди большевизма в своей полемике против оппортунистов социализма...

«Разгоняя Учредительное Собрание, Ленин компрометирует свою пропаганду мира — единственное дело, на которое он мог бы ссылаться в оправдание своей диктатуры. Ни одно правительство, заслуживающее этого названия, не должно было бы согласиться на переговоры с человеком, который идет против воли большинства народа».

Однажды в Женеву прибыл первый дипломатический курьер Р. С. Ф. С. Р. — Гольцман, секретарь союза транспортных рабочих в Петрограде. Несколько позднее приехал Иван Залкинд, этот козел отпущения швейцарцев и их правительства. Наконец, появился Иван Берзин и официальные представители Р. С. Ф. С. Р.

Они были встречены печатью немецкой (или аллеманской, как говорят настоящие швейцарцы, не желающие иметь ничего общего с Германией) Швейцарии без радушия, но и без ненависти. В «Швейцарской Иллюстрированной Газете» от 15 декабря появилась даже фотография «диктатора». В газете указывалось, что это была первая подлинная фотография, воспроизведенная прессой, и это представляется нам правдоподобным3; фотография сопровождалась следующей надписью: «Ленин (Ульянов), самый популярный человек в России, который стремится заключить перемирие с Германией и Австрией, после того, как он сверг бывшего президента Российской республики — Керенского».

Итак, в столице Швейцарского Союза поселилось русское посольство. В то время как некоторые крупные газеты немецкой Швейцарии поместили у себя беседы с главою и членами русского посольства, газеты Французской Швейцарии продолжали преподносить новые варианты антибольшевистских измышлений. Но до чего это было бездарно! Поход против России и ее агентов и против союза «бошей» с большевиками стал еще ожесточеннее.

Будучи в первый раз арестован по настоянию французского военного аташе в Берне, я был отпущен на свободу лишь после пятинедельного бесплодного содержания под стражей. Я отправился отдохнуть в Гунтен, у Тунского озера. Туда приехал на лето и Герман Гортер. Немного выше, в горах, в Зигрисвиле, жил со своею семьей больной, но все еще не перестававший работать Берзин, революционер большого ума и необычайной честности и чуткости. От него я получил массу новых сведений о Владимире Ильиче.

Однажды, в дождливый воскресный вечер, я забрел в маленький домик в швейцарском стиле, в котором он жил. Я застал Берзина в ужасно удрученном состоянии: он только что получил телеграмму с известием об организованном эс-эрами покушении на жизнь Ленина. Сильнейшее сердцебиение мучило меня и не давало мне уснуть. На другой день, рано утром, я побежал за новыми сведениями. Были сообщены подробности покушения; жизнь Ленина находилась в серьезной опасности.

Помимо бесконечной скорби при мысли об утрате этого единственного человека, нас беспокоили ужасные последствия, которые могла бы повлечь за собою смерть организатора и стража русской революции.

Ибо как ни велика ценность материальных факторов, не менее верно и то, что при известных условиях личность играет огромную роль. Совершенно справедливо указывала Генриэтта Роланд-Гольст: «Мы, марксисты новой школы, признаем взаимодействие экономических факторов и личности. Мы верим в личность». Это было уже сказано раньше где-то в другом месте: нельзя понять без Ленина и Троцкого ни октябрьской революции, ни пятилетнего существования пролетарской диктатуры, независимо от тех исторических, экономических и политических условий, которые испытали на себе сильное влияние этих двух выдающихся людей.

Как велика была наша радость, когда стало известно, что жизнь Ленина, по мнению врачей, вне опасности! Как велико было удовлетворение, когда мы узнали, что он снова возобновил свою деятельность!

Несколько времени спустя в Женеву приехал Залкинд и передал мне письмо от Ленина, в котором Владимир Ильич, совершенно не упоминая о грозившей ему опасности, заверял меня в своей дружбе и всяческой поддержке. Этот титан, которому приходилось иметь дело с такой массой врагов — и каких еще врагов! — и вести гигантскую борьбу, воодушевлял меня на борьбу, руководство которой мне доверяла небольшая часть Швейцарии.

Германская революция вызвала смуту и в Швейцарии. Во всех других капиталистических государствах также имели место серьезные волнения. Швейцарское правительство обуял страх: забастовка железнодорожников настолько его встревожила, что оно решило выслать посольство Р. С. Ф. С. Р. В действительности же, эта мера была принята не без участия французского правительства. Последнее официально уведомило Союзный Совет, что оно будет вынуждено вмешаться во внутренние дела Швейцарии, если там произойдут революционные беспорядки. Постановление о высылке русского посольства последовало 7 ноября 1918 года, в первую годовщину большевистской революции. В этот день в посольстве состоялся небольшой интимный завтрак, во время которого около здания посольства вертелись агенты различных рангов и национальностей, но совершенно однородного типа. Вечером был устроен еще более интимный ужни у Берзина, который, будучи болен, не мог присутствовать на завтраке. Возле всех входов в дом сновали целые толпы «наблюдателей» с истрепанными лицами и в поношенном платье.

На другое утро в поезде, с которым я вернулся в Женеву, я разорвал письмо Ленина. И я поступил благоразумно, потому что двумя днями позже я снова был арестован. Таким образом, я лишь впоследствии узнал от других, как нелепо и смешно организовало швейцарское правительство отъезд посольства, сколько агентов и солдат оно подняло на ноги и какие невероятные меры предосторожности приняло, чтобы удостовериться в том, что «ужасные» большевики не остались на швейцарской территории. Это был такой же фарс, какой разыграло недавно правительство Пуанкарэ, «победоносно вступая» в Эссен.

В тюрьме я просидел два месяца. Затем я получил разрешение выехать в Россию и был переведен сперва в Базель, а потом в крепость Сен-Морис-Саватан. В конце февраля я выехал в Германию. В первых числах марта я добрался до Вильны, а затем до Минска. Я очень хотел скорее попасть в Москву, но число поездов и мест в них было крайне ограничено, и мне сообщили, что придется ждать три дня. На другое утро я отправился гулять по городу в обществе моих хозяев, заботам которых меня препоручили; когда я осматривал церкви с позолоченными синими и зелеными луковицеобразными куполами, ко мне подбежал, запыхавшись, молодой человек из семьи моих хозяев и сообщил мне, что из Москвы получена телеграмма и что мне надо сейчас же отправиться в путь. Я немедленно вернулся домой, быстро собрался и сел в поезд. По прибытии в Москву, я был принят в Наркоминделе Караханом, который проводил меня в Кремль, где заседал Первый Конгресс Коммунистического Интернационала. Я встретил там очень много старых знакомых и узнал многое об отсутствовавших. Я вновь увидел там Троцкого, который почти не изменился и казался более бодрым, чем когда-либо, несмотря на гигантскую работу, которую он взял на себя. Я увидел также Чичерина, которого до тех пор знал только по его необъятной и искусной деятельности и по его дипломатическим нотам, блиставшим тонкой отделкой, мудростью и иронией.

Вечером в ресторане «Метрополь», помещающемся во втором Доме Советов, я разговорился с одной восторженной и самоотверженной сподвижницей моей по революционной борьбе, которая во время нашего совместного пребывания в Швейцарии неоднократно пыталась спасти меня от «ленинизма». Мы заговорили о Владимире Ильиче. В глазах и словах ее я прочел безусловное преклонение перед ним. Раздался звонок по телефону.

Эго был как раз Владимир Ильич. Он справлялся о новостях, о моем здоровье и моей поездке.

« — Вы не слишком устали?

« — Нет, не очень, — ответил я.

« — Достаточно ли вы бодры, чтобы навестить меня еще сегодня вечером?

«— Для вас я всегда бодр и свеж. Более того, я хотел бы даже настаивать на том, чтобы посетить вас еще сегодня вечером.

« — Отлично, я буду ждать вас к девяти часам. Я пошлю за вами автомобиль.

Я стал ждать.

В девять часов ко мне постучались. Без сомнения, это приехали за мной. Открываю дверь. Предо мной сам Ленин. Мы обнялись. Он садится и, не думая о себе, снова засыпает меня множеством разнообразных вопросов. Я вглядываюсь в него. Он все тот же. Та же живость в глазах и все так же притаилась в них и временами вспыхивает ярким огоньком его неугасимая ирония.

На другое утро в Кремле состоялось последнее заседание Конгресса. Заседание уже началось, и Владимир Ильич, войдя в зал, занял место за столом президиума. Когда он меня увидел, он просил мне передать, что мне будет предоставлено слово. Так и было. Да простят мне, что я подробно останавливаюсь на подобных деталях, но я хочу здесь подчеркнуть всю простоту и задушевность этого великого товарища; я хочу показать, какие искренние чувства питает он к людям, которые встали на его точку зрения, поняли и защищали ее в такое время, когда на него был направлен сосредоточенный огонь большинства социалистов. Этот столь упорный материалист, часто проявляющий циничный позитивизм и чувствующий непреодолимое отвращение ко всякой сантиментальности, не забывает своих друзей по эмиграции.

Несколько дней спустя делегаты Конгресса Коминтерна поехали в Петроград. В Москву мы возвращались тем же поездом, с которым ехал Владимир Ильич, неожиданно прибывший инкогнито в Петроград, чтобы встретиться там с уполномоченным американского правительства. В поезде Ленин заходил, если не ошибаюсь, к каждому из нас, спрашивая, хорошо ли мы устроились и не надо ли нам чего-либо. Мы обедали все вместе в вагоне-ресторане: Андреева (жена Максима Горького), Фриц Платтен, серб Милкич, швед Гримлунд и некоторые другие. Весело и оживленно спорили мы о народном искусстве и о самодовлеющем искусстве. Ленин был самым энергичным и веселым собеседником; беспрестанно раздавался его громкий смех.

Впоследствии я часто встречал Владимира Ильича в его рабочем кабинете, в помещении президиума Совнаркома. Он не обращал ни малейшего внимания на свою одежду и еду, и о нем приходилось заботиться. Я знал только одного человека, который походил на него своею простотою, веселостью, своим умом и товарищеским чувством: это Бухарин, один из лучших теоретиков марксизма, выдающегося ума человек, не упускающий, однако, иногда случая пошутить и заняться рисованием карикатур. Ленин нередко получал подарки от крестьян: фрукты, мед, варенье, муку. Все это он передавал в столовую Совнаркома.

Я встречал Ленина в самые трудные и трагические минуты — во время наступления Деникина, Колчака и Врангеля. Положение было крайне серьезное. Враги Советского правительства, которых поддерживали агенты Антанты, устраивали заговоры, покушения, восстания и производили разрушения. Красная армия отступала, транспорт приходил в расстройство, паровозы один за другим выбывали из строя, питание было недостаточное, пайки, распределявшиеся между рабочими и трудящимися, сводились почти к нулю. Но Ленин всегда оставался верен своей бодрости, своим надеждам, своей твердости, своему оптимизму — оптимизму, основанному на твердом и гибком реализме. Я помню, как однажды Ленин показал мне на карте узловые железнодорожные станции и города, занятые белыми, и очень спокойно сказал: «Через неделю наша участь будет решена. Либо мы отгоним белых, либо нам будет крышка!» И всегда Ленин заражал всех своим добродушным, раскатистым смехом, смехом человека, который чувствует себя бодро, ибо смех, это — признак бодрости.

«В тот день, когда я пишу эти строки», — говорит Луначарский, — «Ленину, должно быть, уже пятьдесят лет, но он и сейчас еще совсем молодой человек, совсем юноша по своему жизненному тонусу. Как он заразительно, как мило, как по-детски хохочет и как легко рассмешить его, какая наклонность к смеху — этому выражению победы человека над трудностями! В самые страшные минуты, которые нам приходилось вместе переживать, Ленин был неизменно ровен и также наклонен к веселому смеху...

«В частной жизни Ленин также больше всего любит именно такое непритязательное, непосредственное, простое веселье. Его любимцы — дети и котята. С ними он может подчас играть целыми часами».

Простым и веселым, здоровым и радостным — таким представляется он каждому посетителю, будь то друг или враг, старый товарищ или незнакомый гость.

«Рабочий кабинет Ленина», — сообщает Бертран Рессель в своих заметках о «Практике и теории большевизма», — «очень скудно обставлен: большой письменный стол, два или три жестких стула, одно удобное кресло для посетителей, на стенках две полки с книгами и несколько географических карт — вот и все.

Очевидно, он не придает значения ни роскоши, ни даже уюту. Он очень любезен и прост в обращении, без малейших признаков высокомерной сдержанности. Когда видишь его, не зная, кто он, нельзя себе представить, что он обладает безграничной властью. Никогда не видел я человека, который был бы так мало склонен «задавать тон». Он направляет на вас пытливый взор; при этом он прищуривает один глаз, что, повидимому, невероятно обостряет силу зрения другого. Он любит смеяться; сначала его смех представляется вам просто дружеским и радостным, но, мало-по-малу, он стал мне казаться несколько язвительным. Ленин рассудителен и спокоен; он не знает страха».

Каждый раз, когда я виделся с Владимиром Ильичем, он спрашивал меня, хорошо ли меня кормят и не нуждаюсь ли я в чем-либо. Зимой он справлялся о том, достаточно ли у меня дров, а иногда просил меня позвонить по телефону или написать ему. Несколько недель я провел в одной из подмосковных санаторий. Когда я вернулся в Москву, я зашел к нему. Ничего не зная о моей отлучке, он спросил меня:

« — Да что это с вами? Вы больны?

« — Я только что вернулся из санатории, — ответил я ему, смеясь.

« — Это что за новости! — воскликнул он, хлопнув в ладоши.

Я объяснил ему, что свежий воздух увеличил мой аппетит, но удовлетворить его я не был в состоянии, так как создавшиеся условия заставили администрацию санатории уменьшить количество и ухудшить качество продуктов.

« — Я попрошу товарища Семашко4, — сказал Ленин, — послать вас в другую санаторию, в которой вам не придется питаться одним лишь чистым воздухом!

« — Нет, — возразил я, — в Москве я буду питаться лучше, чем в любой санатории.

Повторяю, я совершенно объективно сообщаю эти мелкие факты, быть может, наивные на первый взгляд, но способные, как мне кажется, выявить и обрисовать в истинном свете личность Владимира Ильича, который, несмотря на неотложные задачи, всецело его поглощавшие, все же находил еще время интересоваться жизнью и работой своих друзей.

Этого всегда столь крепкого, юного душой, жизнерадостного человека мне пришлось только один раз видеть слегка озабоченным. Это было в январе или феврале 1922 года, за несколько дней до того, как Центральный Комитет партии вынес постановление о предоставлении ему отпуска для поправления здоровья. Он казался утомленным и временами подыскивал слова. Он сказал мне: «Ах, я начинаю забывать французский язык». Затем промолвил: «Я недоволен... Из членов Центрального Комитета я работаю меньше всех... С некоторых пор дело идет не так, как следует... Страдаю бессоницей и нервничаю»...

Пробыв несколько недель на даче, Ленин приехал на два дня в Москву. Я пошел к нему. Это было, насколько мне помнится, за неделю до его операции. Он сказал мне, что врачи считают необходимым извлечь пулю, которая застряла у него где-то в затылке. Он подчинился их решению. Я нашел, что он значительно изменился к лучшему. Глаза его сверкали так же, как прежде. Свежий воздух и покой принесли ему большую пользу. На даче он много охотился. Охота, это — его любимый спорт, или, вернее, его главное физическое упражнение. Когда Ленин гуляет, даже если он совершенно один, он упорно размышляет над труднейшими злободневными вопросами. Но на охоте его мысли заняты только зайцем или птицей, которых он преследует.

Действительно, приходится удивляться, как он так благополучно справился с встревожившим всех кризисом. Он, уже столько времени работающий, пишущий, говорящий и борющийся; он, переживший годы заключения, ссылки, изгнания и эмиграции; он, — а это самое главное, — в течение последних пяти лет управляющий большой партией и огромной страной, в условиях, о которых распространяться было бы бесполезно, ибо они у всех перед глазами, — он действительно должен обладать богатырским организмом, чтобы оказать всему этому такое мощное сопротивление. Ленин, будучи закоренелым материалистом, как-то обмолвился о «чуде русской революции». Это неизменное чудо — он сам.

Ленин — необычайно здоровый человек, в которого постоянное здоровье вселяет оптимизм, твердость воли, силу сопротивления и выдержку. Он — удивительное произведение из стали. Он — мощный, безукоризненно построенный двигатель. Где вы найдете человека, спрашиваю я, который смог бы в течение пяти лет пролетарской диктатуры справиться так же, как он, со столькими опасностями и со столькими разнообразными, беспрерывно сменяющимися задачами!

Как член Центрального Комитета партии, как член Политбюро этого Комитета, — как известно, все важные политические дела проходят через это Бюро, — как председатель Совета Народных Комиссаров, как теоретик, как очень опасный полемист, как увлекательный оратор, — во всех этих различных ролях он каждый день делает тысячу и одно дело. Его мнения запрашивают по бесчисленным вопросам, и на все эти вопросы он после зрелого размышления дает ответ. Он ободряет, укрепляет, поощряет и воодушевляет своих друзей и товарищей, ослабевающих в тяжкой борьбе.

Как все умные люди, он внимательно слушает, не перебивая своего собеседника, и пытливо проверяет правильность того, что ему говорят. Когда Ленин случайно наталкивается на то, что могло бы поставить правительство или партию в опасное или хотя бы затруднительное положение, он сразу принимает решительные меры; в такие моменты он способен на большую горячность и даже несправедливость. Но он имеет на это право. В нем нет ни капли толстовства, и он не щадит своих противников, которых охотно ставит на раскаленные угли; Каутский, Чернов и Мартов могли бы кое-что об этом порассказать.

Говорят: он упрямый фанатик. Нет, это не так, как бы там ни злословили! С тем же вниманием, с каким Ленин выслушивает своих противников, он читает книги и брошюры своих врагов, делая на полях свои пометки. Я часто видел его изучающим и снабжающим примечаниями какую-нибудь книгу, изданную белыми в Берлине, Париже или Токио. Лидо его при этом выражало удовольствие. «Эти люди оказывают нам большую услугу», — говорил он, — они обращают наше внимание на все ошибки и глупости, которые мы совершили. Мы должны быть им благодарны». Он не любит, вместе с тем, чтобы ему льстили или чтобы преувеличивали, хотя бы в целях пропаганды, достигнутые в Р.С.Ф.С.Р. положительные результаты.

«Мы не нуждаемся в льстецах. Пусть нам говорят правду», — сказал он однажды, показывая мне брошюру какого-то недавно вступившего в коммунистическую партию француза, изобразившего Россию в беллетристическом и явно неправильном освещении.

Он также презирает некоторых интеллигентов и выражает это чувство в виде явного пренебрежения к ним. Он знает, что у значительной части интеллигенции нет ничего глубокого — ни ума, ни знаний, и что над всем господствует у них эгоизм. В этом мы могли убедиться 4 августа 1914 года, а затем, в России, в момент подлинной, т.-е. октябрьской революции. Ведь нашлись же люди, которые еще ныне клянутся в своем безусловном пацифизме и в своих ярко-революционных убеждениях, но которые 4 августа 1914 года сравнивали великую империалистскую войну с 1789 годом, а впоследствии объявили Ленина и Троцкого саботажниками Циммервальда и революции.

Будучи последовательным материалистом, Ленин не придерживается какой-либо монистической теории и не выносит ни спиритуализма, ни идеализма, ни метафизики, ни этической философии, ибо хорошо знает, что скрывается за этими словами. Он любит все реальное и осязательное; он любит то, что есть. Практик, более того — клиницист, проницательный и неумолимый, он с первого же взгляда обнаруживает органическую слабость всякой идеологии, которая, прикрываясь флагом научности, является в действительности лишь ничем иным как плодом спиритуализма.

Он живой пример того, что оппортунизм и реализм — две в корне различные вещи. Не отказываясь ни в одном пункте от исповедуемых им теорий, он проявляет в применении их на практике крайнюю гибкость, ибо считается с реальными фактами. Так, будучи сам нерелигиозен, он не побоялся сохранить в России некоторые религиозные обряды, что вызвало вначале немалое изумление. Между тем, религию можно уничтожить, не запрещая миллионам едва пролетаризованных крестьян осенять себя крестным знамением перед иконами или низко кланяться при встрече с попом, а изгоняя из школ преподавание закона божия и разъясняя детям все тупоумие идолопоклонства. Недавно еще Ленин предложил использовать в борьбе против религии методы энциклопедистов и французских писателей XVIII века.

Однако, мы снова возвращаемся к мыслям и деятельности Ленина. Трудно, чтобы не сказать — невозможно, говоря об этой столь содержательной и столь цельной жизни, не вторгнуться в область его творчества, ибо вся жизнь Владимира Ильича, это — сплошное творчество!

Примечания:

1 Г. Зиновьев и Н. Ленин. «Социализм и война». Петроград: 1918 г., стр. 22.

2 Мутэ — член французской социалистической партии (группа Блюма Лонгэ), Лафон недавно был исключен из коммунистической партии; что касается Марселя Кашэна, то он отрекся от своих тогдашних взглядов. (Прим, автора.)

3 Повидимому, у этой газеты был в руках экземпляр фотографии Владимира Ильича, наклеенной на его паспорте. (Прим, автора.)

4 Семашко — один из старейших членов РКП, в настоящее время Народный Комиссар Здравоохранения. Он долго жил в Париже, во время войны был мобилизован и взят в плен на болгарском фронте. Впоследствии он был арестован по приказанию Керенского. (Прим, автора.)