ЛЕНИН В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Сборник рассказов

Один закон

для сердца неизменен!

Чтоб выбрать путь,

я думаю о том,

Как поступил бы,

что сказал бы

Ленин...

Александр Безыменский

...Я ни разу не видел Ленина,

но не жил без него

и дня!

Владимир Гоцуленко,

солдат

ЕЛИЗАВЕТА ДРАБКИНА

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ

Ленин в нашей жизни... Как рассказать об этом?

Ведь жизнь долгая, трудная, сложная, горькая и счастливая. И в этой жизни как бы два Ленина: один — Ленин моей юности, совпавшей с юностью революции; он занимал в тогдашней моей жизни такое же место, как воздух, как небо, как солнце. И другой — Ленин сегодняшний, Ленин, ставший содержанием моей жизни не только коммуниста, но и писателя, Ленин, правдивый рассказ о котором для меня сейчас — высший долг, смысл и цель жизни.

Но, может быть, я неточно выразилась, сказав о двух Лениных. Пожалуй, правильнее было бы сказать о двух жизнях, каждая из которых и прямыми связями, и опосредствованиями неразрывно связана с Лениным, с воспоминаниями о нем, с пятьюдесятью пятью томами в синих переплетах, выстроившимися на моей книжной полке.

И рассказывать обо всем этом очень трудно. Но я попробую.

Мне выпало счастье знать Владимира Ильича и Надежду Константиновну с самых ранних детских моих лет. Обязана я этим счастьем тому, что мои родители были членами большевистской партии с самого ее основания, жили в 1903— 1904 годах в революционной эмиграции в Женеве, в годы первой русской революции бывали в Финляндии, в канун нового революционного подъема мать моя ездила по партийному поручению в Париж. И во все эти времена они бывали у «Ильичей» и брали с собой меня — сперва совсем маленькую девочку, потом девочку постарше, которая наблюдательным взглядом ребенка, растущего среди взрослых, пыталась проникнуть в тайную жизнь взрослых, старавшихся скрыть эту свою тайную жизнь, но постоянно чем-то ее выдававших. А в этой тайной, неотразимо влекущей к себе жизни был кто-то, кого называли то «Старик», то «Ильич», то «Ленин», человек, чье имя никогда не произносилось безразлично, а всегда с особым чувством, находившим свое выражение то в просветленной улыбке матери, то в задумчивой серьезности отца.

О посещениях нашей семьею «Ильичей» моя память сохранила лишь самые смутные воспоминания. Знаю я об этих посещениях больше по рассказам родителей: «Мы зашли тогда к Ильичам... Ты сказала... Владимир Ильич засмеялся... Ты узнала, что он любит котят, и спросила: «Почему ж у вас нет котенка?»... Он сказал: «Нельзя, мне не позволяют». Ты удивилась: «Вы ж большой, разве вам не все позволяют?», а в следующий раз засунула под пальто котенка и тайком от нас притащила к нему».

Потом — Париж, квартирка на улице Мари-Роз. Меня привели с собой старые партийцы — муж и жена Шаповаловы. Кухня. Надежда Константиновна и ее мать Елизавета Васильевна угощают нас чаем. Приходит Владимир Ильич, спрашивает меня, что мне больше всего хотелось бы иметь? Я отвечаю: «Шляпу с вишнями» (тогда в моде были дамские шляпы, похожие на клумбу из цветов и фруктов, а такая шляпа была пределом моих девчоночьих мечтаний). Владимир Ильич понял меня так, что я, мол, хочу иметь шляпу, полную вишен, и спросил, почему же непременно шляпу, а не бумажный кулек? А когда понял, в чем дело, весело расхохотался.

Дальше — Петербург. Мама снимает квартиру в доме, в котором помещается большевистская фракция Государственной думы. В этом же доме живет еще несколько большевистских семей и постоянно бывают партийные работники, делящиеся на «легалов» и «нелегалов», то есть на живущих легально и на тех, кто живет по чужим паспортам, а то и вовсе без прописки (впрочем, вчерашние «легалы» нередко на другой же день оказываются «нелегалами»).

Мы, дети из большевистских семей, бегаем по поручениям взрослых и чувствуем себя сопричастными делу, которому они служат. Поручения нам дают разные: что-то принести, что-то отнести, передать то-то и то-то на словах. Иногда нас посылают в «Правду» с рукописями, за гранками. И мы уже читаем «Правду», которая чуть ли не каждую неделю выходит под новым, измененным названием. Мы понимаем, что означает, когда в номере оказывается белая плешь, — это цензура сняла статью. Жадно ловим мы разговоры взрослых. И знаем, что есть на свете такой замечательнейший человек — Ленин!

А потом — война, революция. Пятнадцатилетней девушкой я вступила в партию. На собрании учащихся старших классов произнесла первую в своей жизни политическую речь, отстаивая позиции большевиков. «Ленинка!» — презрительно кинул мне кто-то. «Да, ленинка!» — в первый раз в жизни сказала я о себе в ответ.

В июне семнадцатого года я приехала в Питер. На следующий день попала на заседание I съезда Советов. Бывают же в жизни такие счастливые совпадения: это было то самое заседание, на котором Ленин прервал речь министра Временного правительства Церетели, заявившего, что нет в России партии, которая взяла бы на себя полноту власти, возгласом: «Есть! Есть такая партия!»

Что же дальше? Дальше была обычная судьба рядового солдата великой армии, штурмовавшей Зимний и в суровой гражданской войне отстоявшей власть Советов. Судьба беспокойная, полная перемен и всяческих поворотов. Не раз я бывала на фронтах, но работала и в Москве. И всегда, как и все люди моего поколения, «молодшего поколения революции», как нередко говорили тогда, как и все. люди, боровшиеся за дело революции, всегда чувствовала, что в бой ведет нас Ленин.

Впрочем, это определение отношений — «в бой ведет нас Ленин», будучи верным и правильным, в то же. самое время не совсем верно и не совсем правильно, ибо нельзя словами, заимствованными из военного словаря, передать то богатство многообразных отношений, которые зримо или же незримо складывались у каждого из нас с Лениным. Да, Ленин был нашим вождем, но он был и нашим учителем, и нашим товарищем, и нашим другом, и нашим умом, и нашей совестью, и нашей честью, и всем лучшим, что было в нашей душе и в нас самих. И сверх всего этого он был нашим Ильичем — поистине самым близким и самым родным.

Была у него одна удивительная черта: не он устанавливал расстояние между ним и тобой, а предоставлял это тебе самому. И как. ни глупы были мы тогда, как ни несмышлены, но в каждом из нас он умел находить для себя что-то нужное и интересное.

Так провел он нас через нашу молодость, ту молодость, что нас бросала в сабельный поход и на кронштадтский лед, так провел он нас и. через тягчайшее испытание, которым был для наших неопытных душ переход к нэпу. Будем говорить начистоту: трудно далось нам понимание этого мудрейшего его маневра. Трудно и чудовищно было впервые услышать из его уст слова: «Учитесь торговать». И сколько терпения проявил он к нашим путаным речам, как по-отцовски учил не приходить в отчаяние, с какой верой в конечную победу коммунизма рисовал наше будущее.

А потом наступил тот весенний день, когда был расклеен по Москве бюллетень о том, что Владимир Ильич болен. И мы поняли, что это такое — тревога.

Но через некоторое время в состоянии его здоровья наступило улучшение, и до того хотелось всем верить в то, что он поправится, так невозможна, немыслима была даже мысль о том, что он может умереть, что от нас ушло ощущение надвигавшейся трагедии. На каждом собрании тогда повторялось одно и то же: председательствующий не успевал еще открыть его, а на столе уже лежала гора записок: «Как здоровье Ильича?» И с радостной надеждой слушали сообщения, что Владимиру Ильичу стало лучше, он уже ходит, он начал понемногу писать, врачи обещают, что через три- четыре месяца он сможет вернуться к работе.

И — январская неделя, незабываемая неделя, в которой не было ни дней, ни ночей, а был лишь одетый в траур Дом союзов, лишь мороз и багровый туман, заиндевевшая, словно поседев в одну ночь от горя, Москва, костры на улицах и нескончаемый человеческий поток, тянувшийся к Дому союзов, чтобы попрощаться с Ильичем. И выросший на Красной площади, там, где он столько раз встречал нас своей улыбкой, Мавзолей. И родившиеся из народной души слова: «Ленин умер, но дело его живет и будет жить вечно!» И как-то само собой охватившее тысячи и десятки тысяч рабочих стремление вступить в ряды ленинской партии, чтобы возместить тягчайшую утрату.

А после этого — долгие годы. Годы, в которые задуманный Лениным план электрификации нашей страны превращался в электростанции, гигантские плотины. Вместе с «лампочками Ильича» в самые глухие уголки приходил не только свет электричества, но и свет культуры. Воплощалась высказанная Лениным еще в восемнадцатом году мечта превратить убогую и бессильную Русь в могучую и обильную Страну Советов.

Во всем хорошем, во всем счастливом, что случилось в эти годы в жизни нашей Родины — а случалось много, ибо самые широкие народные массы самозабвенно поднялись на борьбу за осуществление великих ленинских идей,— во всем этом, в каждом новом заводе, каждой новой школе и Дворце культуры, мы видели, слышали, чувствовали Ленина и улыбались ему, когда перерезали красную ленточку, открывая новую дорогу, или когда напутствовали в большую жизнь школьников и студентов.

И, охваченные радостным азартом стройки, мы как-то плохо замечали, что живого Ленина, которого мы знали и который вечно жил в наших сердцах, все больше и больше старается вытеснить другой, совсем непохожий на него человек.

А дальше — тридцать седьмой год и долгий-долгий перегон длиною в восемнадцать лет. И родившиеся в какую-то минуту у одного из товарищей слова: «Ленин учил нас: нетрудно быть коммунистом с партбилетом в кармане. Сумей пройти через испытания, которые выпали на нашу долю». И хотя Ленин, конечно, никогда не говорил этих слов, но сказано это было со справедливой ссылкой на Ленина.

И вот двадцатый съезд, начало новой полосы в жизни нашей партии, страны, народа. Вновь мы стали обретать то, что было у нас отнято, в том числе живого, подлинного Ленина.

Как-то естественно, по само собою возникшему душевному порыву, народ захотел как можно больше узнать о Ленине, обо всем, что с ним связано, узнать правду, правду, только правду. И так же естественно в ответ на это родилось желание тех, кто встречался с Лениным, слушал его, работал под его руководством, рассказать все, что они помнят, что пережили в те назабываемые годы.

В итоге в нашу жизнь пришла многотомная Лениниана, включающая не только печатные произведения, но и устные рассказы, созданная усилиями тысяч людей: — старых большевиков, участников гражданской войны, строителей первых электростанций, писателей, вдохновленных этими рассказами, а также — помянем их добрым словом!— редакторов и художников, работников типографий и издательств.

Но хотя создание Ленинианы было поистине плодом глубокого народного движения, каждый из тех, кто принял в нем участие, пришел к этому своим личным путем.

Так было и со мной. Должна признаться, что, когда началось это движение, я стояла в стороне от него. Почему? Прежде всего, потому, что я провела жизнь среди людей, настолько близко знавших Ленина, работавших вместе с ним столь долгие годы, имевших так много, чтоб рассказать о нем, что мне даже не приходило в голову, что и мой рассказ может сослужить какую-то службу.

Свою задачу я видела в ином: посвятить все время и силы моей маме, чтоб она написала то, что могла написать она, и только она.

Но мама умерла, почти ничего не написав. Она долго и тяжело болела, но и за неделю до смерти продолжала работать — встречалась с товарищами, составляла планы сборников, вела телефонные переговоры, давала обещания, что выступит на торжественных заседаниях, посвященных ленинским датам и сорокалетию Октября.

Вышло так, что прошло уже месяца два после ее смерти, как вдруг раздался телефонный звонок междугородной станции. Звонил товарищ из воинской части, расположенной недалеко от Москвы. Назвав нашу общую с мамой фамилию, он напомнил, что завтра состоится тот самый торжественный вечер, на котором надо выступить, как о том было давно уже условлено...

Мы с трудом понимали друг друга — было плохо слышно, а главное, он говорил о маме, а я отвечала за себя. Потом уже я поняла причину недоразумения, объяснила ему, что мамы уже нет. Он был искренне огорчен ее смертью. К тому же срывался с трудом подготовленный вечер. И тогда я предложила ему: может, вместо мамы выступить на вечере мне. Он простодушно выразил сомнение в возможности такой замены, но выбора не было. И я поехала.

Все это было очень страшно: почти четверть века я не выступала на собраниях. Но после первых минут неуверенности дело пошло. И, увидев сотни обращенных ко мне молодых лиц, глядя в глаза, полные доброжелательного интереса, я вдруг поняла, что мне тоже есть о чем рассказать, что вспомнить.

Откуда-то из полного, казалось бы, небытия стали выступать отрывочные образы, глубоко врезавшиеся в память сцены, то звук голоса, то совсем словно бы забытый, а теперь ярко помнящийся человек. Подробности нанизываются одна на другую. Какая-то деталь вдруг начинает долбить твое сознание, вот она полностью тебя заполоняет, происходит словно вспышка, озаряющая прошлое,—и звуки, лица, краски, впечатления неожиданно для тебя самой сливаются воедино, воскрешая то, что совсем стерлось в твоей памяти.

И когда этот процесс уже начался, тогда я пошла в библиотеки, в архивы — не только чтобы проверить свою память, но прежде всего чтобы дать ей импульс, необходимый для возникновения цепной реакции воспоминаний, а вернее, не для воспоминаний, а для раздумий, для воссоздания прошлого, увиденного из сегодняшнего далека.

Снова жила я в днях своей молодости, снова мимо меня мчались грузовики с вооруженными красногвардейцами, слышался говор пулеметов, светились окна Смольного, Джон Рид протягивал мне свою большую теплую руку. Снова видела я своих друзей и товарищей — тех, что погибли в боях гражданской войны, и тех, что сложили свои головы в тридцать седьмом году. Снова сидела я вместе с ними в холодном, нетопленном клубе «Третий Интернационал» и, зажав меж колен винтовку, самозабвенно спорила об актуальнейшем вопросе: будет ли при коммунизме существовать любовь?

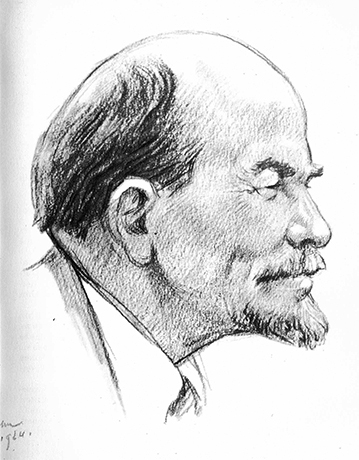

И снова я видела Ленина! Не бронзового, не гранитного, не отлитого из бетона, а живого Ленина. Его плотную фигуру, его прекрасный высокий лоб, его умные, острые, пронизывающие и вопрошающие глаза. Снова слышала я его единственный в мире голос. Снова чувствовала себя в той неповторимой атмосфере, которая ; создавалась вокруг него —- всегда простого и ясного, чистого, доверчивого, полного жизни и веселости бойца, ведущего бой за счастье человечества.

Так Ленин сызнова вошел в мою жизнь и заполонил ее страстным стремлением найти слова, образы, краски для того, чтобы рассказать о нем тем людям, которым не дано было счастья лично знать его и которые с такой неутолимой жаждой ловят каждое слово о нем. И хотя я знаю, что этих слов я не найду,—такая задача по плечу писателю несоизмеримо большего масштаба, чем я,— но даже то немногое, что мне по силам, я сделаю. В этом, как я уже сказала, сегодня состоит и смысл, и содержание, и цель моей жизни.

Ленин не просто раз и навсегда вошел в мою жизнь — он входит в нее каждый день. Каждое утро, открыв глаза, я думаю: «Сегодня будет первое сентября двадцатого года. Сейчас Владимир Ильич пройдет в свой кабинет, раскроет «Правду», прочтет на первой полосе...» Или: «А сегодня буду думать об отражении личности Ленина в его произведениях. Это можно сделать по статьям, посвященным памяти друзей и памяти врагов. Но не только по ним. Его восклицание: «Надо мечтать!» Мысли о значении субъективного фактора. Оценки людей. Представления о человеческих качествах...» Или: «Хорошо бы проследить любимые его образы: образ цепи и ее звеньев. Образ строителя. И его собственные, им выдуманные слова и словечки: «совкляча», «комчванство», «комвранье»... И его выражения: «смычка», «всерьез и надолго»...»

И так каждый день. И конца этому не будет, ибо нет конца постижению Ленина.

Удивительное дело: чем больше, чем глубже ухожу я в тему о Ленине, чем более, казалось бы, погружаюсь в прошлое, тем сильнее чувствую я себя посреди битв, гроз и молний сегодняшнего дня. Ленин — это никогда не вчера. Ленин — это всегда сегодня и завтра. Таково свойство его гения, таково его место в истории человечества.

В дни моей юности мы, тогдашние комсомольцы, расхаживая шумной ватагой по улицам Москвы, распевали песню с повторяющимся в разных поворотах припевом: «Ты не бойся, ты смело иди: ведь Ильич всегда впереди!»

С тех пор прошло без малого полвека. Но так же, как и тогда, Ильич всегда впереди — впереди времени, впереди человечества, впереди великих боев за коммунизм.

ГАЛИНА БАШКИРОВА

ВЕРНАЯ ПОЗИЦИЯ

Письмо из дальних стран

В 1963 году академику Акселю Ивановичу Бергу исполнилось семьдесят лет. Редакторы календарей прибалтийских республик почему-то вдруг дружно перепутали дату его рождения, обозначив ее ровно месяцем раньше. Поэтому с самого начала октября к Акселю Ивановичу начали приходить поздравления, адреса, подарки: в каждом из них в меру литературной одаренности авторов обыгрывалась цифра 70. Так что к своему настоящему дню рождения, к 10 ноября, академик Берг был уже радостно замучен звонками почтальонов, курьерами с пакетами, бесконечными телефонными звонками, переговорами с двумя юбилейными комиссиями — московской и ленинградской: ленинградцы требовали его к себе, на родину, и выторговывали право устроить торжественный юбилей первыми. А потом пришло сообщение о присвоении ему звания Героя Социалистического Труда. Звонки и приветствия начались уже по второму кругу. И даже самые близкие его друзья и ученики, сознававшие размеры праздничной катастрофы, не могли не позвонить снова: порадоваться, поахать, пообсуждать по телефону, за что же все-таки дали Героя.

А в первые послеюбилейные дни, когда всерьез встал вопрос, как и где разместить несколько сот папок с адресами, куда ставить подарки — всяческие радиоэлектронные штучки-заковычки: приемнички, модели, шуточные схемы и прочее,— в эти хлопотливые дни из одной далекой южной страны пришло в Москву письмо. Человек до крайности обязательный, Аксель Иванович,, разбирая вечером свою почту, извлек его из-под груды ежедневной корреспонденции, присел на минуту в кресло — прочитать — и так и провел над листком бумаги всю ночь. Ходил по кабинету, вспоминал, потом сел за машинку и вдруг спохватился, что уже ночь и он перебудит весь дом, перебрался с машинкой на кухню, начал было что-то отстукивать и снова задумался...

Письмо пришло из ранней молодости. От старого приятеля, однокашника по Морскому корпусу, с которым виделись они последний раз, дай бог памяти, ровно 45 лет назад — в 1918 году. По стилю, манере, интонации письмо удивительно напоминало Бергу позднюю прозу Ивана Бунина: то же душевное одиночество, та же пронзительная безнадежность.

Автор его писал, что он сидит в саду, цветут розы, победительно торжествует вокруг южная зелень, на коленях у него свежий номер «Известий» и там вдруг — портрет, знакомое лицо — высокий лоб, упрямый взгляд, и подпись — Аксель Берг. И он вспоминает Россию и почему-то так растревожен сейчас и внутренне растрясен, что первый раз спустя почти полвека решился написать на родину. Он счастлив узнать, что хотя бы один из их выпуска сумел оказаться нужным и полезным России, сумел сделать, судя по напечатанной корреспонденции, так много. Ему же страшно заглянуть в свое прошлое — бессмысленное и никчемное. И вот уже несколько лет он ждет в своем великолепном саду смерти — без страха и сожаления.

Это письмо, почему-то шедшее в Москву сложным кружным путем — через Францию и ФРГ,— пожалуй, самое ценное из всей праздничной почты. Потому что оно — о самом главном, о начале начал. Потому что оно больше, чем все парадные адреса, вместе взятые, даже самые теплые, даже самые пухлые, с подробным перечислением научных открытий и заслуг, подводит истинный итог того, что стандартно принято называть жизненным путем человека.

Где жe искать истоки?

В октябре 1917 года им всем было по 24. Молодые морские офицеры, недавние выпускники Морского корпуса, все они в той или иной мере успели понюхать пороху — третий год шла первая мировая война. Война разбросала их в разные стороны. Война отчасти вырвала их из того замкнутого, узкого круга впечатлений, знакомств, занятий, в которых прошли детство и юность. Кадетский корпус, потом Морской, рассказы о трагедии Порт-Артура, об утрате традиций русского флота, глухие намеки на революцию 1905 года, торжественные выезды членов царской фамилии, первые учебные плавания. Свидания с родственниками — раз в месяц. Индивидуальные посещения театров, концертов, выставок строжайше запрещены. Везде строем. Нельзя сказать, что их баловали. Их приучали драить палубу, в секунды поднимать паруса, их учили любить спорт, любить свое здоровое тело. Но кроме этого их просто хорошо учили: морские офицеры славились своей образованностью.

С тех пор у Акселя Ивановича сохранилась «образцовая тетрадь гардемарина А. Берга «Плавание на учебном корабле «Воин»». Четкий, аккуратный почерк, идеально выполненные чертежи, записи наблюдений и в конце — подпись унтер-офицера, отмечающая прилежание и отличные успехи гардемарина... И еще альбом любительских фотографий давно умершего приятеля Коли Горняковского. Старинный самодельный альбомчик с аккуратно вырезанными уголками, с выцветшими фотографиями.

Альбом этот вызывает сложные ощущения. Это документальная история 29-й роты Морского корпуса. Стриженые, одетые в белые робы, веселые мальчишки в самых разных ситуациях — на учебных суднах «Верный», «Воин», «Храбрый», за пробой еды на кухне, на парусном учении, на балу — палуба превращена в лес из веток, флажков, знамен,— на торжественной встрече Николая II — строй гардемаринов и откуда-то из глубины кадра выступает плотная фигура царя. А через страницу — знаменательная последовательность— ют крейсера «Аврора», тогда еще совсем не знаменитого и не исторического... И почти все эти мальчишки, полные сил, с веселым любопытством глядящие на нас из кадра, давно умерли или погибли. Часть из них стали врагами — ушли к Колчаку и Деникину, уплыли из Одессы с последними пароходами. Часть строила новое, Советское государство. Но сколько ни вглядывайся в смутные, размытые временем лица, сколько ни гадай — вот у этого симпатичная наивная физиономия, этот, наверное, наш, красный, а вон тот противный конечно же ушел к белым,— все равно ошибешься. Потому что тут действовали иные, не физиономические законы. Казалось бы, этих мальчишек прочно связывал друг с другом весь груз воспоминаний детства и юности, общность происхождения — почти все они были отпрысками громких дворянских фамилий,— романтика первых учебных походов. Их кровати стояли рядом десять лет.

Вся система дворянского воспитания, выработанная в течение столетий, предполагала полную атрофию самостоятельности. Она не рассчитывала на способность к рассуждению и выбору. В случае катастрофы она должна была четко сработать в свой день и час. Но система рухнула. А мир раскололся надвое. И каждый должен был решать за себя.

Кто знает, почему Аксель Берг отказался бежать к Колчаку, когда приятели-однокашники вызвали его из Гельсингфорса в Петроград на переговоры и совет: что им, кадровым морским офицерам, делать дальше? Где искать истоки этого отказа, предопределившего всю дальнейшую судьбу человека, которому суждено было впоследствии сыграть столь заметную роль в истории советской науки?

Трудная тема

Сам Аксель Иванович говорит об этом редко.

— Сейчас, спустя почти полвека, многим кажется порой, что все на свете легко поддается объяснению. Понимал ли я что-нибудь в октябре 1917 года? Знал ли толком о существовании различных партий, разбирался ли в их программах, представлял ли хотя бы отдаленно, что такое вообще политическая борьба? Нет, конечно. Я был крайне аполитичен. Увлекался морем, писал первые свои научные работы, все они, кстати, погибли, когда немцы взорвали нашу плавучую базу, много занимался математикой, физикой, втайне мечтал стать астрономом.

Имя Ленина я услышал впервые, когда он вернулся из эмиграции. Вокруг этого имени в нашем офицерском кругу теснился рой басен и анекдотов. Даже отдаленно я не мог представить себе тогда, как взорвет этот человек мою жизнь. Страна шла к революции, Балтийский флот продолжал воевать. Мы приходили на базу, ремонтировались, узнавали новости и снова уходили в море, и снова известие о том, что вышел из строя какой-нибудь незначительный винтик, заслоняло для меня ошеломляющие новости из растревоженной столицы: надо было сражаться, надо было выжить...

Порой, когда я смотрю некоторые телепередачи о первых днях революции на флоте, мне становится немного не по себе. В этих передачах — полный джентльменский набор штампов. Романтика: волны, разбиваясь, набегают на берег, на их фоне — силуэт корабля. Героизм: матросы бегут с винтовками наперевес.

Да, была высокая романтика, был незабываемый душевный подъем. Но все было сложнее и человечнее. Трагическое и смешное шло рядом. Мы не только митинговали с утра до ночи. Надо было спать и есть, и даже учиться. А главное — самим ремонтировать свои корабли. Заводы стояли: запасные части доставать было неоткуда.

Когда мне предложили бежать к белым, я отказался. Я не представлял себе, как вдруг брошу субмарину и команду (команда подлодки — это особое братство, где от каждого зависит жизнь всех). Слово «родина» имело для меня конкретный адрес — это были матросы, с которыми вместе воевал. Я был прописан по этому адресу и не собирался его менять...

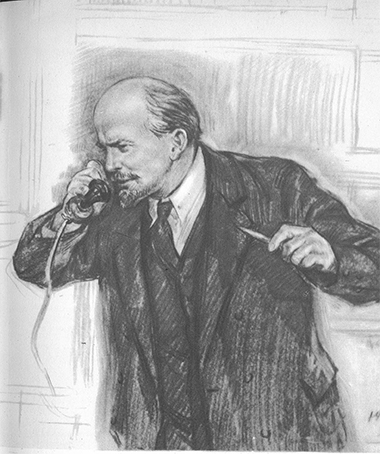

Я помню, как команде нашей подлодки был дан приказ охранять Ленина. Он выступал в Большом зале Морского корпуса. Мы стояли перепоясанные пулеметными лентами, с гранатами за пазухой, зорко следя за переполненным залом. Я оглядывался вокруг, всматривался в лица. Большой зал! Мой дом, моя юность. Вон в том углу я впервые в жизни провальсировал. Интересно, а сколько раз я, первая скрипка любительского оркестра, стоял на сцене, с трибуны которой говорит сейчас Ильич? Говорит, чуть картавя, интеллигентно, совсем не подлаживаясь к аудитории. А как его слушают мои матросы! И почему они его так слушают?

* * *

Дворянин, сын царского генерала Аксель Берг безоглядно принял революцию. В 1918 году он — помощник командира эскадренного миноносца «Капитан Белли». В 1919-м — штурман подлодки Красного Балтфлота «Пантера», потом командир подлодки «Рысь». В 1920-м — командир «Волка». Вместе с командой в 1921 году он отремонтировал и ввел в строй бездействующую подлодку «Змея». За «Змею» командир Берг получил первую награду от Советской власти — звание «Герой труда Отдельного дивизиона подлодок Балтфлота».

В конце 1922 года после аварии и травмы Берга списали на берег. Казалось бы, случайность, потеря пальца, привела его в науку — он сразу сдал экзамены по университетскому курсу, а через три года уже окончил военно-морскую академию. Но в каждой случайности — своя железная закономерность. Ведь даже в самом трудном, 1918 году Берг в те редкие дни, когда подлодка стояла на ремонте, пытался слушать лекции в университете.

— Что это были за лекции? — вспоминает он.— В аудиториях, рассчитанных на 300 человек, собиралось не больше десятка студентов. На всю жизнь я запомнил одну лекцию в Политехническом институте. Громаднейший морозный зал, за кафедрой — знаменитый, очень старый и совсем слепой профессор, и перед ним единственный слушатель — я, записывающий формулы математической статистики.

Конечно же лекции пришлось бросить до лучших времен...

Революция продолжается...

Он не стал астрономом, как мечтал в юности. «Наступил ли он на горло собственной песне»? Отчасти, может быть, да. Но он слишком ясно и четко представлял, в чем больше всего нуждается сейчас республика Советов. Он понимал, что молодой флот ждут новые испытания. Зарождающаяся радиотехника сулила решение тех задач, над которыми тщетно бились на море. Берг был в числе первых трех выпускников академии по совершенно новой специальности — электротехнике.

Не хватало научной литературы. Не хватало материалов для экспериментов. Еще неясно вырисовывалось, что же будет представлять собой радиопередатчик — дугу, искру, машину или лампу. Берг выбрал лампу и не ошибся.

Он пришел в науку сложившимся человеком. Меньше всего он собирался вести жизнь научного затворника. Он принес с собой в науку ветер революции, ее боевые традиции, ее подход к людям. Он представлял собой новый, не существовавший до того в истории науки тип исследователя, рожденный Советской властью,— исследователя, которому до всего на свете дело. Революция создала этот изумительный сплав — личной одержимости своими собственными интересами в науке и умением сознательно ограничить себя во имя больших государственных заданий по организации научного процесса.

Берг стал ученым — организатором науки. И наука для него — это продолжение той битвы за новое, которая началась в октябре 1917 года. Ни разу, даже в самых тяжких обстоятельствах, не отступил он ни в одном из научных боев.

Это было бы изменой. Самому себе. Своему прошлому. Тому человеку, чей голос он слушает по радио в апрельские дни. Говорят, пленку с голосом перезаписали наново по какому-то хитрому методу. Может быть. Но все равно он не похож на тот неповторимый, ленинский. Впрочем, какое это имеет значение? Важно, что изменить этому голосу, отступиться от него невозможно.

И всю жизнь он ведет бой. Против равнодушия и косности в науке, против нежелания расстаться с привычными, уютными представлениями.

Как-то его спросили: «Аксель Иванович, а что такое вообще, по вашему мнению, человеческое счастье?»

— Нет счастья «вообще». Я изведал счастье ученого. Я не поклонник «чистой» науки. Счастье для меня — это мои идеи, воплощенные в лампах и генераторах, в заводах и институтах, возведенных с моим участием. Мое личное счастье — это наш флот, который не застигнуть врасплох, это и постановления правительства, поддерживающие работы ученых и инженеров.

Легенды

Жизнь Акселя Ивановича Берга окружена легендами. С каждым годом легенды эти, переходя из уст в уста, обрастают новыми деталями. Время покрывает их нарядным глянцем. Есть немало людей, которые, может быть, с меньшим блеском, чем Ираклий Андроников, но с не меньшим упоением коллекционируют и рассказывают в тесном научном кругу истории из жизни Акселя Берга, моряка, инженера, ученого. Ведь в каждом из этих качеств его знают десятки тысяч людей, и эта цифра отнюдь не преувеличена, скорее наоборот.

Все моряки твердо убеждены: Берг — это море (и не только потому, что море — его первая любовь и молодость). Берг — это первое вооружение советского флота, подводного и надводного, это его перевооружение, его оснащение новейшими отечественными радиоприборами.

- Нет, братцы,— возражают морякам публично их ближайшие коллеги, ленинградские радисты — а такой шутливый спор часто возникает на юбилеях, — Аксель-то Иванович наш, он — ученый-радиотехник. Вот вы-то и не знаете совсем, а мы помним его ленинградский кабинет в Адмиралтействе, огромный, метров восьмидесяти, с окнами на Неву. Там он принимал посетителей, там же у него была оборудована своя маленькая лаборатория; разговаривает с вами и все вертит в руках приборы и что-то прикидывает на листочке, меняя схему, и что-то сам припаивает. Да, работал он тогда по двадцать часов в сутки. И нас заставлял.

- Да нет же, вы опять не о самом главном,— досадливо отмахнется старая ленинградская профессура.— Даже людям науки свойственно, к сожалению, забывать о главном. Ведь Аксель Иванович не просто ученый. Изобрести, рассчитать, придумать — это, простите нас, многие могут. А вот довести свое дело до логического конца, написать классический учебник, руководство, монографию — тут нужен особый дар. По книгам Берга — вот они, целая полка, напечатанные на желтой шероховатой бумаге 20-х годов,— учились первые поколения советских радиоинженеров. Да, кстати, и последующие тоже.

- Ну, а Берг и Отечественная война? — Это вступают басы: — наша армия, маршалы и генералы, ведающие военной наукой.— Да формулируйте уж прямо — Берг и радиолокация. Мы же помним эти бессонные ночи, эти мучительные оперативные совещания с бесконечными «где». Где достать деньги, где разместить десятки новых заводов, где поселить людей и, наконец, где их разыскать, этих людей, специалистов, как их собрать, разбросанных войной в разные концы страны — на фронты, в эвакуации? И доставал, и извлекал, и умел помнить и о большом и о малом. И все скорей, скорей, продукцию на-гора: война не ждет. И только иногда бывала разрядка: летал на испытания, смотрел, принимал, возвращался счастливый.

- Ну, а после войны? — Это снова военные.— Наверное, не самое легкое и тихое занятие на свете быть заместителем министра обороны вообще, а если это еще годы, когда в корне менялись представления о том, что такое современная война, когда на вооружение поступали ракеты, когда каждый день нужно принимать решения, от степени правильности которых зависит благополучие и независимость твоей страны...

- А радиоэлектроника, наступление эры полупроводников? — Это уже голоса двух министерств — радио- и электронной промышленности.— Трудно сказать, что было бы с нами без помощи Акселя Ивановича. Кто одним из первых начал воевать за диоды и триоды, кто предсказал, что в ближайшее время эти миниатюрные кристаллы начисто изменят лицо современной промышленности и начнут победоносное вторжение в быт? Кто тогда наглядно представлял себе новые компактные приборы, кто смел мечтать о сотнях электронно-вычислительных машин, которые возьмут на себя самые хлопотные, громоздкие и муторные из человеческих дел?

А вот он и воображал, и представлял, и, главное, действовал. Всю жизнь он был трезвым реалистом. Трезвый реалист, он очень часто, гораздо чаще, чем обычные люди, сталкивался с необъяснимыми, странными, парадоксальными вещами. Проходили годы, иногда десятилетия, странности превращались у него на глазах, а часто и его руками в научные закономерности. Должно быть, поэтому он легче и проще доверялся парадоксам, чем простые смертные, ибо весь опыт прошедшей жизни подсказывал ему, что самое нелепое, бредовое сегодня может оказаться единственно верным завтра.

И он нашел в себе редкое для ученого, изобретателя, конструктора мужество: он отказался от собственных схем, от собственных радиоламп, от целой эпохи, которая, как пуля в обойме, была тесно слита с его именем, от эпохи радиотехники во имя начинающейся радиоэлектроники...

- Нет, никому и никогда не отдадим мы Акселя Ивановича,— заклинают скорей всего самих себя, чем прочих претендентов, кибернетики.

И в день его 70-летия в Совете по кибернетике на доске, где обычно рисуют схемы немыслимой сложности, появляется надпись: «Да здравствует киБергнетика!»

«На всех парах устремиться вперёд»

Кибернетика — последняя и, пожалуй, самая сильная страсть А. И. Берга.

Может быть, потому, что слишком много душевных сил вложено в борьбу за признание этой «лженауки», как одно время называли ее некоторые недальновидные люди.

Может быть, потому, что сам размах, грандиозность, универсальность кибернетики, ее бесспорное влияние на самые неожиданные области жизни очень тонко отвечают неугомонному характеру Акселя Ивановича, его мечтам о стройности и порядке в гигантском доме современного знания.

А может быть, вся загвоздка в том, что кибернетика — это будущее? И науки, и всех нас. Она влечет его к себе своими еще не раскрытыми возможностями. Человек государственный, человек военный, ученый с широчайшими научными интересами, с годами он все больше думает о будущем. О путях прогресса. О тех дорогах, которые быстрее ведут вперед. О том, что наша наука не может, не имеет права ни в чем, даже в самом малом, отстать ни на полдня от западной.

С каждым годом он все яснее и яснее не осознавал даже, а физически ощущал справедливость ленинских слов, сказанных еще в 1917 году: «...либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически.

- Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так поставлен вопрос историей».

Аксель Иванович говорит об этом в каждой своей лекции, на каждом совещании, об этом он пишет в научных трудах и популярных книгах. Об этом он думает долгими ночами, когда не идет сон, а блокнот под рукой. И блокнот заполняется записями «для себя». Таких блокнотов много, и никому не дано в них заглянуть...

И еще к одной мысли Ленина он возвращается снова и снова: «Производительность труда — это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя».

Должно быть, потому так и притягивает его к себе кибернетика, что обещает «на всех парах устремиться вперед». Теория автоматического управления, развитие самонастраивающихся автоматических систем, программированное обучение — это для Берга не просто любопытнейшие научные новации, «передний край науки», как любят выражаться журналисты. Для него это прежде всего вопрос огромной народнохозяйственной важности. И поэтому в спорах о перспективах развития кибернетики он бывает частенько резок, прямолинеен, вызывая раздражение у части ученых. «Может ли машина мыслить, не может ли машина мыслить?» Какое это имеет принципиальное значение на сегодня? Важно, чтобы электронно-вычислительные машины работали, чтобы заводы, взявшиеся за их изготовление, делали их без брака, чтобы кибернетика давала практический выход сейчас. И все умные разговоры без этого, самого главного, никому не нужны.

Академик А. И. Берг — председатель Совета по комплексной проблеме «Кибернетика» при Президиуме АН СССР. В Совете семнадцать секций — от технической кибернетики до структурной лингвистики. Председатель должен наметить основные направления работ каждой секций, наиболее рационально распределить научные силы. Председатель должен все успеть и все предусмотреть.

Он садится за письменный стол ровно в пять утра — читает, пишет, переводит, готовится к выступлениям. Ровно в девять утра он открывает парадную дверь Совета. И что тут начинается! Его останавливают у раздевалки, на лестнице, в коридоре. Спасительный кабинет? Прорываются и туда. И каждый просит только десять минут. И секретарь отчаянно машет рукой, потому что запись на прием к Бергу — пустая формальность, которую пытается соблюдать только одна она.

К Бергу обращаются за советом, научной консультацией, помощью, просят почитать и отредактировать статью, книгу. Идут химики, физики, кибернетики, медики, лингвисты.

— Некоторые старые друзья упрекают меня в том, что я разбрасываюсь,— сказал как-то Аксель Иванович.— Но ведь такова сама кибернетика, наука об управлении — хозяйством ли, психологическими или физиологическими процессами, все равно. Кибернетика проникает повсюду. Возьмите хотя бы геологию. Ходят геологи по стране, собирают камни. А мы восхищаемся: романтика, героизм, тяжести люди на себе таскают! А героизм сейчас в другом: научиться из этих камней извлекать максимум полезной информации. До сих пор еще геологи копаются вручную, успевая обработать едва ли тысячную часть найденного. И лежат камни мертвым грузом. Я уверен: если электронно-вычислительные машины просмотрят старые коллекции, мы обнаружим десятки новых месторождений.

А надежность? Эта огромная народнохозяйственная проблема волнует меня с юности. Помню, в 1916 году (тогда я плавал на английской подводной лодке штурманом) появился новый американский гироскопический компас, свободный от влияния магнитных полей. Несколько часов новый компас вел себя отлично, потом постепенно ось его ротора начала отклоняться, и за двадцать часов хода компас «ошибся» на 20 градусов. Мы врезались в груду подводных камней к северу от шведского острова Готланд, в районе рифов Готска-Сандэ... Это было мое первое горькое разочарование в могуществе техники. Оказалось, что даже новейшие приборы американской фирмы «Сперри» ненадежны...

Прошло полвека. Современные радиоэлектронные устройства содержат сейчас гигантское количество элементов. В ЭВМ «Урал-4» больше миллиона спаек. Одна выходит из строя — и машина перестает работать или, что совсем худо, начинает врать. Есть такие области техники, где ошибки, небрежность вообще недопустимы. Выход? Выражаясь языком кибернетики, он в оптимальном управлении сложными системами.

Надежность, планирование, организация труда... Академик Берг ездит по стране, бывает на заводах, консультирует.

Но и в кибернетике есть у него свое любимое детище. Это программированное обучение. Мне вспоминается лекция Берга на эту тему в Московском институте стали и сплавов для профессоров и преподавателей.

— Очень часто мы учим не так, как следует, и не тому, чему нужно. А между тем перегрузка в школах и вузах безумная. Мы привыкли обращаться к некоему среднему слушателю, не слишком глупому, но и не шибко умному. Ничего среднего в природе нет. Усреднение — злейший враг педагогов.

Отложив записки в сторону, он стоял перед битком набитой аудиторией, сухощавый, по-военному подтянутый, иногда резкий и грубоватый, но всегда предельно точный в выражениях — академик, полностью лишенный внешних атрибутов « академичности ».

— Что такое обучение с точки зрения кибернетики? Один из видов управления. С помощью машин мы перейдем на индивидуальные методы обучения. Современная машина, обучая человека, может регистрировать темпы его ответов в цепях электронной памяти. Она может даже — в зависимости от способностей ученика — ускорять или замедлять ход обучения.

Зал гудел, перешептывался.

— Не думайте, что кибернетика отрицает роль педагога. Наоборот, его работа приобретает по-настоящему творческий характер. Но учтите, в педагогике удержатся только самые талантливые и трудолюбивые люди. Как показывает опыт, составить программу для машины гораздо сложнее, чем просто прочитать лекцию...

Эта лекция читалась всего полтора года назад. Профессора впервые слушали, что же это за штука такая — программированное обучение.

А сейчас в Политехническом музее уже создана первая постоянно действующая выставка обучающих машин, уже созываются всесоюзные конференции и семинары. Уже работают первые классы, оборудованные машинами.

Но все это — только крупицы нового, малозаметные постороннему глазу...

За первыми, иногда не очень удачными, неуклюжими машинами, за первыми тяжеловесно и, как выражаются кибернетики, некорректно составленными машинными программами стоит целая революция, разрыв с тысячелетними традициями, начало новой эры в обучении. Это еще одна победа кибернетики. И в ней большая доля личного труда академика Берга.

Пути развития кибернетики, вопросы перспективности тех или иных ее направлений вызывают множество споров и разногласий в среде ученых. И это понятно и вполне объяснимо. Но кроме научных неизбежно возникают сложности чисто психологического порядка. И это тоже понятно: чьи-то идеи оказываются прожектерскими, кто-то идет окольными путями, кому-то нужно вовремя подсказать решение. Нельзя сказать, что весь этот трудный психологический узел, завязавшийся вокруг кибернетики, дается Акселю Ивановичу легко. И нельзя утверждать также, что всегда легко и приятно тем людям, которые сталкиваются с Бергом в работе. Он прямолинеен. Он совсем не дипломат. В пылу спора он может, сам того не замечая, а главное, не желая, больно задеть, обидеть. Потому что разговор идет по большому счету. Дело для него заслоняет все остальное. Берга принимают таким, как он есть, и становятся его друзьями. Или не принимают вовсе.

Но мало кто подозревает, что этот сухой порох, готовый взорваться в любую секунду, застенчив и очень добр.

Мало кто способен сразу разглядеть то глубоко спрятанное, затаенное чувство, которое подсознательно приказало ему на историческом рубеже стать красным командиром, то самое, что служит объяснением всей его жизненной, человеческой позиции... Но важно, что эта жизненная позиция верная, ленинская.

АЛЕКСАНДР ТОДОРСКИЙ

С ПУТЕВКОЙ ЛЕНИНА…

Я никогда не встречался с Лениным, хотя был уже вполне зрелым человеком при его жизни; я никогда не разговаривал с ним непосредственно. И все же я имел счастье ощутить его живое, активное внимание и сердечность, адресованные лично мне.

Как же это случилось?

Бывает же в жизни такое! Именно тогда, когда я принялся за этот очерк, журнал «Коммунист», рассказывая в одном из номеров о ленинском отношении к книге, привел пример того, как Владимир Ильич дал путевку в жизнь моему первому литературному опыту — небольшой книжечке, по нашим нынешним меркам скорее брошюре — «Год — с винтовкой и плугом», отметив, что «с нею надо познакомить как можно большее число рабочих и крестьян». Подмечено верно. Но все же я хотел бы дополнить сказанное: Владимир Ильич дал путевку в жизнь не только этой книжечке о делах весьегонцев, но и лично мне, ее автору.

Да и могло ли быть иначе? Каждый человек, поставленный на мое место, рассудит без лишних доводов, что одобрение самим Лениным конкретного труда молодого коммуниста не могло пройти для него бесследно. Оно неизбежно должно было наложить отпечаток на всю его жизнь.

Так в действительности со мной и случилось. Тем более, что внимание Владимира Ильича к моей скромной работе было усилено неоднократным напоминанием о ней в его выступлениях и теплыми приветами, переданными мне через моих земляков.

Для ясности я расскажу сначала о том, как появилась на свет моя книга, почему она заинтересовала Ленина и при каких обстоятельствах он прислал мне свои приветы. А затем представлю на суд читателя данные о моей последующей работе, чтобы он сам определил, достойно ли я провел и завершаю свой путь, озаренный еще в самом начале моей сознательной жизни дорогим каждому советскому человеку вниманием вождя трудящихся.

После развала царской армии, в которой я служил капитаном 24-го Сибирского стрелкового полка и дважды был ранен в сражениях первой мировой войны, я выбрался из занятой немцами Украины в Советскую Россию и весной 1918 года прибыл на родину, в Весьегонский уезд, Тверской губернии.

Можно себе представить изумление весьегонских партийных и советских руководителей, когда к ним явился 24-летний молодой человек в офицерском кителе со срезанными погонами, да к тому же сын священника подгородного села Лекмы.

Я по-военному представился председателю уездного исполкома, большевику, бывшему солдату Григорию Терентьевичу Степанову, заявил о сочувствии Советской власти и попросил дать мне работу по его усмотрению.

Почему я так поступил? Разумеется, в то время я не был ни марксистом, ни революционером. Мной руководило тогда лишь убеждение, что происшедшая революция — единственное, что может спасти Россию, ее народ. И я решил честно служить революции...

Теперь я уже могу твердо сказать, что революция и Ленин сделали из меня убежденного коммуниста.

Уточнив в беседе со мной некоторые подробности моей биографии, Григорий Терентьевич попросил меня зайти за ответом на следующий день.

А вечером на секретном совещании Степанов и другие члены исполкома обсуждали мое предложение. Единодушно высказанное мнение было таково: «Если этот выходец из буржуазной среды пришел к нам с нечистыми намерениями, мы всегда успеем его расстрелять. Испробуем его на самой неотложной для нас работе, до зарезу нужной сейчас и городу и деревне».

Легко себе представить и мое изумление и мою радость, когда Г. Т. Степанов сообщил мне решение исполкома:

«Разрешить гражданину Тодорскому А. И. издавать газету в городе Весьегонске под названием «Известия Весьегонского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов». Для оборудования редакции выдать 500 рублей».

Первый номер первой советской газеты Весьегонска вышел 2 июня 1918 года.

Газета обращалась к своим читателям — крестьянам, рабочим и интеллигенции — с призывом давать беспристрастные сообщения о всех недочетах местного «механизма» и о возможных проявлениях злой воли в недрах различных учреждений и организаций. Редакция просила, не смущаясь формой изложения, присылать точные сведения о каждом интересном факте.

Газета знакомила население уезда с деятельностью и мероприятиями рабоче-крестьянского правительства в Москве, а главным образом с работой уездного исполкома, волостных и сельских Советов. Она печатала передовые статьи о текущем моменте, фельетоны и статьи на местные темы, стихотворения. Освещала деятельность Красной Армии, обстановку на фронтах гражданской войны, вопросы народного просвещения, культурно-просветительной работы, социального обеспечения семей красноармейцев. Она сообщала о работе комитетов бедноты и продотрядов, коммун и артелей, о жизни и быте рабочих, крестьян.

9 августа вышел в свет первый номер еще одной газеты — «Красный Весьегонск» — орган уездного комитета партии. А с 1919 года начали выходить молодежная и женская газеты «Юный коммунист» и «Женские думы».

Уже 11 июня, при поручительстве Г. Т. Степанова и А. П. Серова (отца советского художника В. А. Серова), я был принят в члены Коммунистической партии, стал партийным большевиком. В истории советского строительства этот знаменательный для меня день отмечен декретом о создании комитетов бедноты.

Советской власти в это время приходилось очень тяжело. В уездный Совет со всех сторон поступали просьбы голодающих бедняков, жалобы на засилье кулаков, сигналы об их контрреволюционных намерениях и действиях. Кулаки попробовали даже поднять в одной из волостей, ближайшей к Весьегонску, вооруженное восстание. Оно было подавлено высланным из города красноармейским отрядом. Деревенская беднота приободрилась. Ее комитеты активно занимались учетом и распределением продуктов, отнятых у кулаков.

Убийство товарища Урицкого в Петрограде и покушение на жизнь товарища Ленина заставили коммунистов и деревенскую бедноту еще теснее сомкнуть свои ряды. Уездная партийная организация отправила в Москву телеграмму раненому Владимиру Ильичу. В ней говорилось:

«Прими, дорогой вождь, искренний привет Красного Весьегонска. Велика горечь от постигшего нашу партию несчастья, что ты на время лишен сил, но мы подавим эту горечь и так же бодро будем трудиться над созданием того светлого здания, которое воздвигается под твоим наблюдением и именуется Советской республикой.

Пусть не изменит тебе здоровье! С тобою во главе мы скорее пройдем последние версты, оставшиеся до нашей цели. А за твою кровь и кровь наших товарищей мы жестоко отомстим обнаглевшим врагам».

Претворением в жизнь этого обещания занялась Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Были расстреляны два матерых врага, кулаки были обложены большими денежными налогами, были взяты заложники от буржуазии, саботировавшей интеллигенции и бывшего офицерства.

Но кроме борьбы не на жизнь, а на смерть с классовым врагом коммунисты должны были не забывать и об основной цели социалистической революции — о строительстве нового общества.

И вот на весьегонской земле общими усилиями трудящихся, в авангарде которых шли коммунисты и комсомольцы, был сломлен классовый враг; устранен продовольственный кризис, угрожавший гибелью бедноте; введено обязательное школьное обучение, открыто семь шестиклассных училищ, школы для неграмотных, развернута культурно-просветительная работа во всех деревнях; начато строительство железной дороги; в городе были оборудованы телефонная станция, типография, ремонтные сельскохозяйственные мастерские, электростанция, лесопильный и кожевенный, заводы. Можно сказать, что во всех областях народной жизни уже тогда закладывался фундамент социализма.

Мы, тогдашние уездные работники, не смотрели назад, но и не думали, что творим историю. Нас цепко держали интересы сегодняшнего дня и ближайшие перспективы. Партия поставила нас на определенные участки работы и наказала не плестись в хвосте событий, а предугадывать их и направлять по революционному руслу.

И вот однажды в один из таких кипучих дней ранней осени поступило предложение секретаря Тверского губернского комитета партии А. И. Криницкого внимательно оглянуться на прошлое. Губком требовал представления к 7 ноября 1918 года первого отчета — за первый год Советской власти.

Никто из партийных и советских работников не был искушен в составлении официальных отчетов. Менее всего был пригоден для такого дела я, редактор местной газеты. Однако уездный комитет партии поручил его именно мне. Он исходил из того, что газета, связанная тысячами нитей с самыми отдаленными уголками уезда, как раз и есть подлинный и беспристрастный летописец нашей жизни.

Для меня поручение уездного комитета представлялось необоснованной нагрузкой, выбивающей из деловой колеи, отрывающей от важных повседневных дел. Мои горячие просьбы и, казалось, такие логические доводы о необходимости отменить это поручение не возымели действия. Г. Т. Степанов, человек светлого ума и непреклонной воли, в конце концов разубедил меня, тем более что дал мне полную свободу в отношении формы и содержания отчета, лишь бы он строго соответствовал правде-истине.

Как только я попристальней вгляделся в пройденный нами путь, я был просто поражен и захвачен теми подлинно героическими делами, какие совершил наш трудовой народ.

Писать отчет стало легко и радостно. Каждый товарищ старался помочь мне рассказами из своей богатой практики. Воскрешали недавнее прошлое и уже подшитые газетные листы. Так день за днем вставали передо мной горячие незабываемые недели и месяцы, когда мы бились и побеждали врагов, когда постепенно, но уверенно пробивались первые ростки новой жизни.

Уже в ходе составления отчета, с каждой страницей все более принимавшего вид очерка, возникла мысль об издании его книжкой для каждой нашей деревни, партийной ячейки, школы, культурной организации. Отчет вышестоящему партийному органу становился отчетом самому народу, тем людям, о делах и подвигах которых он сообщал.

Это необычный документ на 79 страницах состоял из двух частей, так же как из двух областей состояла и сама жизнь — из борьбы, то есть «с винтовкой», и строительства, то есть «с плугом». Так и родилось название книги «Год — с винтовкой и плугом».

Краткие подразделы были озаглавлены: «Немножко о прошлом», «Вера двигает горами», «Работа дает плоды», «Советские мастерские», «Электричество», «Телефон» и т. п.

Вот, например, как рассказывалось в ней о строительстве в городе лесопильного и хромового кожевенного заводов. Я прошу обратить особое внимание на эту выдержку из моей книжки, так как именно ее содержание более всего заинтересовало В. И. Ленина и способствовало неоднократному его выступлению по поводу этого весьегонского примера.

В Центральном партийном архиве Института марксизма- ленинизма имеются две записки Владимира Ильича, показывающие его интерес к деятельности весьегонцев. Вот эти записки.

Конец 1918 г.— начало 1919 г.

№ 1

Замечательная книга: Александр Тодорский «Год — с винтовкой и плугом».

1917 7.XI/25.Х 1918

Весьегонск. 1918. Изд. Весьегонского уездного исполнительного комитета (стр. 79).

(Особенно поучителен §-фчик или отдел с подзаголовком: «Лесопильный и хромовый заводы», с. 61, 62).

№ 2

Дежурной секретарше:

Прошу переписать на машинке в 2-х экз. из книги Тодорского подзаголовок: «Лесопильный и хромовый заводы», (стр. 61—62 с точным указанием книги) и прислать мне 1 экз. 1 оставить у меня в архиве, чтобы было легко найти.

Ленин

Секретарше

P. S. Книгу после выписки, считки и проверки вернуть еще раз мне.

Ленин

«Лесопилъный и хромовый заводы

Налетевшая ураганом на стан толстосумов-богатеев пролетарская революция так тряхнула последних, что некоторых повергла, так сказать, в «паралич», а у иных опустила совершенно руки.

Равнодушно оставить их в стороне, пройти мимо них было нецелесообразно.

Надо было заставить подняться купеческие руки и взяться за работу, но уже не ради личных их выгод, а ради пользы рабоче-крестьянской России.

Уездный исполком, энергично взявшись за работу сам, добивался, чтоб и все другие, кто может что-нибудь сделать, не оставались безработными.

В этих целях были призваны в исполком три молодых энергичных и особенно дельных промышленника — Е. Е. Ефремов, А. К. Логинов, Н. М. Козлов — и под угрозой лишения свободы и конфискации всего имущества привлечены к созданию лесопильного и хромового (кожевенного) заводов, к оборудованию которых сразу же и было приступлено.

Советская власть не ошиблась в выборе работников, а промышленники, к чести их, почти первые поняли, что имеют дело не с «двухнедельными случайными гостями», а с настоящими хозяевами, взявшими власть в твердые руки. Вполне правильно уяснив это, они энергично взялись за выполнение распоряжений исполкома, и уже в настоящее время Весьегонск имеет лесопильный завод на полном ходу, обслуживающий всю потребность местного населения и выполняющий заказы от вновь строящейся железной дороги.

Что же касается завода по выделке хрома, то сейчас оборудовано помещение и идет установка двигателя, барабанов и прочих машин, доставленных из Москвы, и не далее как через полтора-два месяца Весьегонск будет иметь хромовую кожу своего приготовления.

Оборудование двух советских заводов «несоветскими» руками служит хорошим примером того, как надо бороться с классом, нам враждебным.

Это еще полдела, если мы ударим эксплуататоров по рукам, обезвредим их или доконаем. Дело успешно будет выполнено тогда, когда мы заставим их работать, и делом, выполненным их руками, поможем улучшить новую жизнь и укрепить советскую власть».

На заседании уездного комитета партии и исполкома было решено издать отчет в виде книжки тиражом в тысячу экземпляров и разослать во все селения уезда.

Книжка вышла к празднику 7 ноября 1918 года. Первый экземпляр был отослан в Тверской губком партии. В порядке обмена изданиями и опытом книжка была послана в соседние губернские, а также в столичные газеты, в том числе редактору «Бедноты» Льву Семеновичу Сосновскому.

...В один из зимних вечеров в квартире Владимира Ильича Ленина собралась вся его семья, пришли и товарищи по работе. После прихода Владимира Ильича с заседания Совнаркома все сели пить чай.

А потом Л. Сосновский предложил Владимиру Ильичу прочитать книжку «Год — с винтовкой и плугом», присланную из Весьегонска. «Предложил,— вспоминал потом Сосновский,— а самому стало неловко. Ведь у Ленина так много больших государственных дел...»

Но Владимир Ильич нашел время в сложнейшей военно-политической обстановке гражданской войны прочесть скромную провинциальную книжку, прокомментировать ее, извлечь из нее уроки местного революционного опыта.

Ленин хорошо знал Россию. Знал он, несомненно, и Весьегонск, прежде всего как символ российской глухомани и вековой отсталости. Именно в этом смысле вспоминал Гоголь «какой-нибудь Весьегонск» в своих «Мертвых душах», когда озирал «всю громадно несущуюся жизнь... сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы!». Вспоминал Весьегонск и Салтыков-Щедрин. Он писал о характерном для Весьегонска тех далеких для нас времен «самом обыкновенном оцепенении мысли», а побывав в Весьегонске, воскликнул: «Удивления достойно, как могут существовать люди при подобном управлении».

Ленин был руководителем живого революционного дела, постоянно связанным с народными массами. Он всегда был в гуще жизни: часто выступал на рабочих собраниях, принимал ходоков-крестьян, беседовал с низовыми партийными и советскими работниками, просматривал книги и газеты. С особым вниманием Владимир Ильич искал и находил живые ростки нового. Анализируя внешне обычные, будничные дела, он проникал в глубинные процессы, которые раскрывали знаменательные и важные явления.

Так был увиден Лениным «великий почин» — коммунистические субботники на Московско-Казанской железной дороге, знаменовавшие переворот во взглядах людей на труд. Так был замечен им пример и опыт весьегонцев.

Семь раз упоминал Владимир Ильич о нашей весьегонской книжке: в специальной статье «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов»; дважды в «Планах статьи «Заметки публициста»»; в политическом отчете ЦК РКП(б) XI съезду партии; трижды в «Планах политического отчета ЦКРКП(б)».

Владимир Ильич считал, что из весьегонской книжки «надо извлечь серьезнейшие уроки по самым важным вопросам социалистического строительства, превосходно поясненные живыми примерами». Он раскритиковал «записных литераторов, сплошь да рядом за бумагой не видящих жизни». Особенно же поучительным в ней, по его мнению, был рассказ о том, как местная Советская власть заставила работать на социализм бывших капиталистов.

Ссылаясь и на наш весьегонский пример, Владимир Ильич развивал знаменитый тезис о построении коммунизма из человеческого материала, созданного капитализмом:

«Мы не можем построить коммунизма иначе, как из материалов, созданных капитализмом, иначе, как из того культурного аппарата, который взращен буржуазной обстановкой и поэтому неизбежно бывает пропитан — раз речь заходит о человеческом материале, как части культурного аппарата — буржуазной психологией. В этом трудность построения коммунистического общества, но в этом же гарантия возможности и успешности его построения. Тем и отличается марксизм от старого утопического социализма, что последний хотел строить новое общество не из тех массовых представителей человеческого материала, которые создаются кровавым, грязным, грабительским, лавочническим капитализмом, а из разведенных в особых парниках и теплицах особо добродетельных людей».

Выступая на XI съезде партии и раскрывая важнейшие задачи социалистического строительства, Ленин снова напомнил о весьегонском опыте:

«Это еще полдела — мало буржуазию победить, доконать, надо ее заставить на нас работать».

Вот это — замечательные слова. Замечательные слова, показывающие, что даже в городе Весьегонске, даже в 1918 году, было правильное понимание отношений между победившим пролетариатом и побежденной буржуазией.

Это еще полдела, если мы ударим эксплуататора по рукам, обезвредим и доконаем. А у нас, в Москве, из ответственных работников около 90 человек из 100 воображают, что в этом все дело, т. е. в том, чтобы доконать, обезвредить, ударить по рукам...

Построить коммунистическое общество руками коммунистов, это — ребячья, совершенно ребячья идея. Коммунисты — это капля в море, капля в народном море».

Так из многих фактов, среди которых Весьегонск был только маленькой картинкой живой советской действительности, возникали большие ленинские обобщения.

Проявив такой интерес к работе весьегонцев, Владимир Ильич со свойственной ему чуткостью выразил сердечное внимание и к весьегонским людям. Он дважды радушно принял ходоков от Весьегонского уезда и через них передал привет нам, местным работникам.

В моей памяти никогда не изгладится 13 января 1919 года — один из самых радостных дней моей жизни. Ко мне, в редакцию весьегонской газеты, зашел возвращавшийся из Москвы местный крестьянин Филипп Федорович Образцов.

— Привез привет от Владимира Ильича Ленина. Я был у него в гостях, и при прощании Владимир Ильич сказал, что ему известна работа Весьегонского Совета, где дела идут хорошо. Он просил меня передать привет и благодарность советским деятелям и, между прочим, сказал, что остался доволен вашей книжкой «Год — с винтовкой и плугом».

Это сообщение глубоко взволновало нас, уездных работников. Мы были поражены осведомленностью Владимира Ильича о работе нашего Совета, затерянного среди глухих лесов и чуть ли не на сто километров оторванного от железной дороги. Удивление вызвало и знакомство товарища Ленина с моей книжкой. Удивителен был и сам факт свидания простого нашего крестьянина с Председателем Совета Народных Комиссаров — руководителем Коммунистической партии и Советского государства, да еще в такой напряженный момент жизни Советской республики.

Вот как это произошло.

Несколько низовых партийных ячеек трех смежных уездов, находящихся неподалеку друг от друга, самостоятельно решили направить в столицу ходока для выяснения некоторых политических вопросов. К этим общим вопросам прибавился и чисто местный — необходимость постройки Народного дома вместо только что сгоревшего.

Ходоком выбрали крестьянина Образцова из деревни Васютино, Лопатинской волости, нашего уезда. Человек бывалый, Образцов более десяти лет работал на фабрике в Богородске, был там арестован и выслан оттуда, а в 1915 году он возвратился в свою деревню.

В Москве Образцов получил пропуск в Кремль, виделся с В. Д. Бонч-Бруевичем, потом обратился в ЦК партии и там от К. Новгородцевой получил записку к Ленину и передал ее секретарю с удостоверением ходока.

Через минуту секретарь возвратился из ленинского кабинета и сказал: «Товарищ Образцов! Вас просит товарищ Ленин».

— Мне как-то не по себе стало, когда я вошел в кабинет,— рассказывал Филипп Федорович.— Я оробел от оказанного мне чрезмерного внимания, да и встревожила несложность допуска совершенно незнакомого человека к товарищу Ленину. Но это тревожное чувство сразу же прошло, лишь только я взглянул на Владимира Ильича. Добрая улыбка, ласковое выражение лица, сердечность и мягкость его сразу же приободрили меня и как бы сказали: ничего! Ведь ты сейчас в гостях у товарища. Владимир Ильич дружески пожал руку и попросил садиться.

Образцов рассказал Ленину о настроении деревни. Указал на случаи незаконных реквизиций багажа на железной дороге, на поведение некоторых реквизиционных отрядов и на неправильное взимание чрезвычайного налога, задевшего и бедняков.

Владимир Ильич, внимательно выслушав ходока, дружески ответил, что в центре известны все неприглядные стороны работы и жизни на местах, что все, о чем тот рассказал, действительно случается. Ленин сказал также, что принимаются меры к тому, чтобы прекратить преступные действия примазавшихся к советской работе людей, и сами честные работники и коммунисты должны строго наблюдать за деятельностью друг друга, не допуская не только преступлений, но и ошибок. Люди, которые разрушают налаживающуюся работу и подрывают доверие к Советам, должны нести суровое наказание. Что касается чрезвычайного налога, то его следует взыскивать только с богачей, спекулянтов и кулаков. Небольшой частью он может коснуться более крепкого среднего крестьянина, ни в коем случае не разоряя его хозяйства, и совершенно должен обойти бедноту.

- Я попросил,— продолжал рассказывать Образцов,— указаний, как выйти нам из постигшей беды. У нас в декабре сгорел хороший Народный дом. Без него нам жить плохо.

- Надо строить новый,— сказал товарищ Ленин.

А когда я ответил, что нас сильно стесняют средства, Владимир Ильич написал на своем маленьком бланке просьбу Весьегонскому уисполкому и Тверскому губисполкому.

Наша газета напечатала подробный отчет об этой беседе с Владимиром Ильичем, состоявшейся 3 января 1919 года. Филипп Федорович обратился к сельским читателям:

«Товарищи крестьяне Весьегонского уезда! Верьте мне, собственными глазами видевшему, что там наверху управляют общим нашим делом не чиновники и бюрократы, а простые наши товарищи, которые по праву именуются Рабоче-Крестьянским Правительством. Будем слушать их голос. Они работают для нас и наших детей. Поможем им в трудной работе, чем можем. Тогда скорее увидим золотое время для нас. Товарищи! Я надеюсь, что вместе со всеми вами я громко говорю:

- Да здравствует вождь пролетариата и защитник бедноты, наш друг и брат Владимир Ильич Ленин!»

Легко себе представить, как окрылен был весь трудящийся люд Весьегонска, его партийные и советские работники теплым ленинским словом. Оно буквально удесятеряло их силы.

И безусловно, самым счастливым человеком из весьегонцев был я. Снилось ли мне когда-либо, что поповский сын, недавний выходец из старого, капиталистического мира, бывший офицер, «без году неделя» коммунист получит теплый привет от человека, который достойнее всех на свете представляет новое, социалистическое общество, руководит построением этого общества, начинает новую эру в истории человечества.

С этого дня я стал в какой-то степени другим человеком, почувствовал как бы более твердую почву под ногами, ощутил какую-то радость, большую уверенность в своих силах и еще большее желание беззаветно служить делу революции, делу Ленина.

Как военный специалист, я сознавал, что наибольшую пользу принес бы на фронтах гражданской войны, и поэтому стал усиленно проситься туда, но меня пока уездный комитет партии не отпускал.

Весной в Весьегонск по поручению Владимира Ильича прибыл Демьян Бедный, который уже знал наш край по моей книжке. Вместе с ним прибыл и Лев Семенович Сосновский с группой студентов Института советского строительства и права, чтобы узнать, по словам Бедного:

Кто живет хорошо и кто бедственно,

Коль не сам мужичок плоховат,

То в беде его кто виноват,

И на что все усилья должны мы направить,

Чтобы дело поправить.

Гости пробыли у нас десять дней. Итоги их наблюдений опубликовала «Правда». В них говорилось: «На местах кипит удивительная творческая работа, строительство в полном разгаре».

В эти памятные майские дни завязалась наша крепкая дружба с Демьяном Бедным. Тогда же определилась и моя личная судьба. Демьян звал меня на литературную работу в Москву, в Политическое управление Красной Армии, в агитационно-пропагандистский и редакционно-издательский аппарат. Но он горячо обрадовался и крепко меня расцеловал, когда я сообщил о своем горячем желании идти в строй, в боевые ряды Красной Армии.

Летом 1919 года я сменил перо на винтовку и отправился добровольно на Юго-Восточный фронт под Царицын, в 10-ю армию. Я дал себе клятву сражаться за Советскую Родину так же честно, как честно работал в Весьегонске, где получил такую высокую награду, как доброе слово Владимира Ильича.

В годы моей фронтовой жизни, которые проходили на Дону, на Кубани, в Ставрополье, Дагестане, Азербайджане, Армении и Туркестане, бывало немало трудных моментов — ведь командирская служба состояла не из одних побед. И в эти трудные моменты я всегда вспоминал Ленина и как бы чувствовал на себе его ободряющий взгляд, как бы снова слышал его приветливое слово. И мне легче было сносить любые тяготы.

Весной 1920 года я снова пережил один из счастливейших своих дней. Я и так был счастлив полной победой над Деникиным, в которой принимала участие и моя стрелковая бригада, входившая в состав Кавказского фронта, которым командовал замечательный полководец Михаил Николаевич Тухачевский. К этой радости присоединилась новая и большая — Владимир Ильич снова прислал мне теплый привет.

Ленина на этот раз посетил другой мой достойный земляк — сельский учитель Александр Александрович Виноградов.

В Москву его направили весьегонские учителя с ходатайством об улучшении их быта. Тогда учителя бедствовали, нуждаясь в хлебе и в керосине.

В Москве Александр Александрович встретился сначала с Н. К. Крупской.

- Вам надо поговорить с Владимиром Ильичем,— сказала она.

- Я ответил,— вспоминал потом Виноградов,— что именно это и имел в виду, но, признаюсь, сейчас не без смущения решился бы беспокоить его, учитывая занятость военно-политическими вопросами огромной важности.

- Я все-таки пойду узнаю, когда Владимир Ильич может принять вас,— сказала Надежда Константиновна.

Через пять минут она возвратилась и сообщила, что прием состоится сегодня же.

На беседу с Лениным меня вызвала секретарь Фотиева.

Я вошел в кабинет. Владимир Ильич вышел из-за рабочего стола и с приветливой улыбкой сделал несколько шагов по направлению ко мне. Пожав руку, он предложил сесть.

- Мне сразу бросилась в глаза,— продолжает рассказывать Виноградов,— располагающая непринужденность и открытая простота его. После того как я изложил суть дела, Владимир Ильич, пристально посмотрев на меня, задал вопрос:

- А как ваши учителя относятся сейчас к Советской власти?

Я заверил, что большая часть их хочет честно служить народу и потому стоит на стороне Советской власти.

- Учителя получают теперь декреты?

- Да, получают. В декретах большая потребность. Крестьяне идут за советом и разъяснением. Весьегонский исполком приступил к распространению декретов по всем школам.

- Работа Весьегонского уисполкома хорошая. Я слышал, что большинство членов его — бывшие петроградские рабочие. Правда это?

Я подтвердил. Владимир Ильич написал на бланке Председателя СНК записку членам Коллегии Наркомпрода предписать Весьегонскому упродкому выдать учителям повышенный паек хлеба и картофеля, дать обувь или кожу.

При прощании Ленин сказал, что учительство всегда смело может рассчитывать на поддержку власти и двери ее для учителя всегда открыты.

- Передайте им об этом вместе с моим приветом.

В беседе он просил передать привет и автору понравившейся ему весьегонской книжки.

Вскоре в Весьегонск из Москвы пришла для учителей мануфактура, был повышен паек и увеличена норма выдачи керосина, необходимого в учебной работе.

В конце марта 1922 года в Баку, где я командовал корпусом, я получил новую радостную весть из Москвы: Владимир Ильич положительно отозвался о моей книжке в выступлении на проходившем в те дни XI партийном съезде.

Гражданскую войну я закончил в Туркестане. Всегда помня о Ленине, я выполнил свою клятву честно сражаться за Советскую Родину. Говорю об этом, основываясь на том, что Советское правительство наградило меня за боевые заслуги четырьмя орденами Красного Знамени.

В последние годы жизни Владимира Ильича я однажды приезжал из Баку в Москву и виделся с Демьяном Бедным. При первом же нашем свидании он обрадовал возможностью приема меня Владимиром Ильичем, который, по его словам, помнит революционные страницы весьегонской истории. Демьян хотел организовать этот прием. Мне очень хотелось увидеть такого доброго и внимательного ко мне человека, но я не считал себя вправе только по этим эмоциональным побуждениям тревожить вождя партии и Советского государства и отнимать у него драгоценное время.

После гражданской войны я учился в Военной академии имени М. В. Фрунзе. Стоит ли говорить, каким глубоким потрясением, каким огромным личным горем была для меня смерть Владимира Ильича.

Но прошло какое-то время, боль притупилась, и все ярче стали проступать нетленность и величие образа, идей этого самого человечного человека.

В праздничный день 7 ноября 1926 года я пережил новую радость, связанную с именем Ленина. В этот день впервые была напечатана в «Правде» обнаруженная в литературном наследии Владимира Ильича его статья по поводу моей книжки «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов», написанная им в конце 1918-го или в начале 1919 года.

Внимание, оказанное мне Владимиром Ильичем Лениным, о котором из политической литературы знали многие мои военные товарищи, в том числе и непосредственные начальники, безусловно повлияло на весь пройденный мною служебный путь. Ведь мне поручались в Красной Армии такие ответственные должности, как руководство всеми военными школами, военно-воздушной академией, всеми академиями. Нет сомнения, что мне, может быть, больше чем другому командиру, прощались и служебные и личные ошибки, которых я не мог не иметь, как каждый работник и человек.

Не спасло меня только это внимание Ленина от репрессий в годы культа личности Сталина, с особо тяжелой силой обрушившихся на командно-политический состав Красной Армии и Военно-Морского Флота.

Более пятнадцати лет довелось мне, как говорится, нести тяжкий крест. Однако и в невыносимой неволе я помнил о Ленине, о его величайшей выдержке и стойкости на революционном пути — в петербургской тюрьме, сибирской ссылке, эмиграции, скитаниях в подполье. Верил и не сомневался, что живет на свете ленинская правда, что восторжествует она непременно. Такой же памятью о Ленине жили и многие другие мои товарищи-коммунисты. И никогда не теряли ленинского ориентира.

И ленинская правда восторжествовала. Вот уже десять лет, как восстановлено мое честное имя и мне предоставлены все условия для плодотворной работы в советской журналистике. За это время я написал много статей публицистического и военно-исторического характера, книжку «Большое в малом» о современном Весьегонске и книжку «Маршал Тухачевский». И во всей этой моей работе я неизменно руководствовался ленинскими советами, высказанными им еще в 1918 году: писать просто, правдиво, бесхитростно обо всем том, что вытекает из самой живой жизни, и с единственной целью — чтобы написанное приносило пользу делу коммунизма!

Вся моя политически-сознательная жизнь неразрывно связана с именем Ленина. Он помог мне стать на позиции единственно правильного мировоззрения. Пример самого Ленина всегда помогал мне преодолевать затруднения и находить наиболее верное решение в сложных вопросах армейского строительства, в моей партийной и литературно-общественной работе.

Я считаю самым большим своим счастьем, что благодаря коммунистической партии вышел на ленинскую дорогу и иду по ней вот уже сорок восьмой год с непоколебимой уверенностью в полной победе дела Ленина — дела коммунизма.

ЗАХАР ДИЧАРОВ

МОСТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

1

Еще не утро. Еще даже не рассвет, а в небольшой комнате рассыпается звон будильника, спрыгивает с кровати рыжая кошка, вспыхивает свет. Елизавета Романовна просыпается. Подымается на работу.

Она степенно одевается, прибирает комнату, степенно завтракает и выходит на улицу. Часы показывают половину пятого. Спит ее улица, Гданьский проезд. И вокруг, и дальше тоже все безмолвно. Нигде ни голоса, ни звука. Не прогремел еще ранний трамвай. Безлюдье. Только в отдалении, на стройке жилого массива, пошумливает кран да проносится изредка ночное такси.

Идет Елизавета Романовна дробным, легким шагом. Идет чуть согнувшись — все-таки семьдесят шесть за плечами. Маршрут привычен, он повторяется изо дня в день, много лет: все прямо, прямо, до Сердобольской. У Сердобольской ее, может быть, нагонит трамвай, самый первый трамвай, «двойка», и тогда оставшуюся треть пути — все же не близкий край! — она доедет в пустом еще вагоне.

А пока она шагает, оставляя за собой кварталы новых домов, заводы, молодые скверы. Теснятся в голове думы: и о семейных делах, и о заводских, и о том, что уже минулось, о том, что было здесь когда-то, на этой длинной улице — Большом Сампсониевском проспекте.

Улица эта — ныне проспект Карла Маркса — как река. Годы прокатились по ней, как волны. Вся жизнь Елизаветы Романовны прошла на этом нешироком проспекте.

Сухонькая фигурка. Легка на ходу. Негулко отдаются шаги — ровные, неутомимые. Как отсчет сердца, как стук часов. И стоит лишь краешком памяти коснуться, задеть былое, как покажется, будто не тротуаром идешь, а переступаешь по звеньям незримой цепи. Идешь, идешь и приходишь в самое начало Большого Сампсониевского проспекта к знакомому переулку. К самому началу жизни своей...

Эта улица как спинной хребет. Ее ребра — переулки: Ломанский, Нейшлотский, Бабурин, Фризов, Тобольский. Она протянулась вдоль Большой Невки, придавленная грузом кирпичных корпусов. Над ее кварталами дымились трубы фабрик и заводов. Сампсониевская бумагопрядильная, «Новый Лесснер», «Парвиайнен», «Русский Рено», «Эриксон»... Между ребрами — мещанские домишки со ставнями, скучные рабочие казармы. Доходные каменные глыбы в несколько этажей и прибыльные купеческие «дощанки», кое-как сколоченные, холодные. Для «угловых» жильцов.