От авторов сайта: по нашему мнению это самая интересные воспоминания, объясняющие происходящее в эмиграции между II и III съездами РСДРП, раздел на большевиков и меньшевиков и непреодолимость этого раздела. Главное, взаимоотношения Ленина и тогдашней верхушки эмиграции. Кстати эти воспоминания впервые были изданы при жизни Ленина в 1921 году.

П. Н. ЛЕПЕШИНСКИЙ

НА ПОВОРОТЕ

(от конца 80-х годов к 1905 г.)

1925

Моему неизменному другу и товарищу,

терпеливой и великодушной спутнице моей тревожной жизни,

Ольге Борисовне Лепешинской этот очерк посвящаю.

П. Лепешинский.

7 июня 1921 года

ПРЕДИСЛОВИЕ КО 2-му ИЗДАНИЮ.

Не без смущения — и скажу даже более того — не без страха я отдавал три года тому назад свои воспоминания на суд читателей. Был даже момент, когда мне почудилось не обещающее добра пророчество вещей феи у колыбели моего литературного детища, и предо мною даже маячила соблазнительная мысль удушить «под вечер осенью ненастной» своего злополучного «уродца». И только истпартовское властное «Пусть живет!» спасло его от участи «ангельчиков».

Оказалось, однако, что моя книга нашла своего «друга-читателя». Появление ряда лестных для меня отзывов о ней (в «Печати и Революции», в «Красной Летописи», в украинском партийном журнале «Знамя Коммунизма» и т. д.), а также факт перепечатки в многочисленных сборниках некоторых глав и страниц из моих воспоминаний (главным образом о Владимире Ильиче) — все это позволило мне думать, что моя мемуарная лепта в сокровищницу историко-революционной литературы приемлется благосклонно нашей товарищеской средой. Но особенно меня радовали частенько доходившие до меня добрые вести о хорошем, теплом приеме, который встречала моя книга в среде читателей из рабочей молодежи. Не могу отказать себе в удовольствии привести здесь полученное мною недавно письмо, которое, на мой взгляд, является наилучшим паспортом для «фартового» «На повороте», — надежнейшим оправдательным документом, подтверждающим право на литературное бытие моей книжки. Вот это письмо:

Тов. Лепешинский!

Школа фабзавуча при заводе им. Карла Маркса в Ленинграде благодарит (подчеркнуто в подлиннике. П. Л.) вас за книгу «На повороте», помогшую нам пройти с большим интересом историю партии. Она ознакомила нас с жизнью старых партийцев, как работали они здесь и за границей, она познакомила и очень подробно о жизни политических в тюрьмах и ссылке, с работой В. И. Ленина за границей, об организации и распространении газеты «Искры». Просим вас раскачать старую гвардию партии написать свои воспоминания о своей жизни во время самодержавия, о работе в подполье и т. д.

Староста школы от имени 100 учеников»

Вот почему, когда нашлось такое партийное издательство, которое любезно предложило мне переиздать «На повороте», у меня, признаться сказать, не хватило достаточно скромности,, чтобы отказаться от этой приятной перспективы.

Тем не менее, не могу умолчать и о том, что еще в рукописи, да и потом, после выхода в свет, мои воспоминания вызвали (в порядке дружественной, интимной критики) ряд указаний со стороны товарищей на усмотренные ими дефекты в книге. Не всегда эти указания производили на меня впечатление заслуженных мною упреков, и на один из таких упреков я даже решил реагировать достаточно обстоятельным об‘яснением (см. в конце книги приложение: «Действительно ли неправдоподобно?»), но некоторые из них я принял к сведению при подготовке 2-го издания и кое-что исправил или снабдил примечаниями.

Что же касается нападок некоторых товарищей на шутливофривольный и «непочтительный» тон в манере моего письма при зарисовке профилей и анфасов крупных исторических персонажей (в том числе и самого Георгия Валентиновича Плеханова), то это об‘ясняется не злой волей автора, не недостатком в нем скромности, не нигилистическим отсутствием должного уважения к общепризнанным авторитетам, а исключительна лишь органическими дефектами его литературной индивидуальности. Тут уже ничего не поделаешь. Должно быть все это оттого, что его «в детстве мамка ушибла». Хочется лишь сказать по этому поводу: полюби нас, читатель, черненькими — с этим самым нашим «подлым штилем», а беленького, с приличной, причесаной, гладко выбритой и вспрыснутой духами литературной физиономией, нас всякий полюбит...

П. Лепешинский.

I

Гимназические и студенческие годы.

А он, мятежный, ищет бури,

Как-будто в бурях есть покой?

(Из Лермонтова).

Я родился в 1868 г. Семья отца, захолустного деревенского священника, благодаря обилию «приращений» (мать произвела на свет около полутора дюжин детей) и несмотря на недурную работу костлявой старухи с косою в руках, мало-по-малу превратилась в большую своего рода «задругу». Я был старшим из числа оставшихся в живых детей и имел счастливую привилегию быть предметом суетных молодых мечтаний родителей о выведении меня в люди через посредство классической гимназии, вопреки всем традициям и финансовым возможностям многочадной поповской семьи, обычно предопределяющим для каждого деревенского поповича скромное его прохождение через все дантовы чистилища бурсы и духовной семинарии.

И вот меня, девятилетнего ребенка, «на славу» тренированного и подготовленного, отвозят далеко-далеко от родного дома в шумный, пугающий детское воображение, город (Могилев-на-Днепре), где и вверяют со всеми моими счастливыми и несчастными потенциями не внушающему никаких опасений опыту гимназических педагогов.

Учился я в гимназии, нужно правду сказать, довольно-таки скверно (не по недостатку способностей, а скорее потому, что вследствие отсутствия учебников, приобретение которых было не по карману отцу, я скоро усвоил себе дурную привычку приниматься за приготовление уроков только по приходе в класс), но вел себя вполне благоприлично, за исключением, быть может, одного лишь случая, когда несчастная страсть к карикатурам на учителей чуть было не привела злополучного четырнадцатилетнего карикатуриста к катастрофическим последствиям.

Как бы то ни было, в 1886 г. я покинул гимназию 18-летним юношей с аттестатом зрелости в кармане. Уже в этот, гимназический период жизни, сквозь толщу религиозных предрассудков, всосанных вместе с молоком матери, и обывательского кодекса мещанской морали, преподанного мне всей окружающей средою, в мое подрастающее миросозерцание все чаще и чаще начинают врываться дерзкие, бунтарские мысли.

Правда, даже в VIII классе гимназии я наивно верил еще, что благополучие моих выпускных экзаменов в большой мере зависит от доброй воли великомученика и целителя Пантелеймона (моего патрона); но эти религиозные настроения каким-то образом уживались с тем увлечением, которое я испытывал при чтении попадавшего в руки контрабандным путем томика добролюбовских сочинений, и с тем почтительным уважением к дарвиновской теории, которое мне было внушено знакомством с нею по писаревскому «Прогрессу в мире животных и растений».

Что такое была гимназия 80-х годов — всякий знает, если не по собственному опыту, то хотя бы по наслышке. Латинский и греческий языки в качестве специфически кретинизирующего гимназическую молодежь средства, — с их этимологическими и синтаксическими тонкостями, с их засоряющими ум ученика бесконечными исключениями из правил и с ненавистными переводами (extemporalia) с русского на латинский или на греческий; чрезвычайно нервирующая учащихся угроза колами и двойками; мракобесие классных наставников и их свирепая расправа с любителями чтения, не удовлетворявшимися гимназической библиотекой и получавшими книги из городской публичной библиотеки; внезапное посещение теми же воспитателями квартир учеников, при чем горе тому несчастному, у которого на столе или в шкафу оказалась бы во время таких посещений запретная литература вроде, например, Щедрина или Белинского, не говоря уже о Добролюбове, Писареве или Чернышевском; бесконечные формы издевательства над личностью ученика и т. д, и т. д. — обо всем этом много уже писалось и много может порассказать любой из современников, сам испытавший в свое время прелести гимназической муштры в период наиболее свирепой общественной реакции в России.

И все же, как ни мрачны и неприглядны краски, которые приходится набирать на палитру, когда собираешься живописать эти годы медленного прохождения через школьную голгофу, кисть невольно тянется к небесно-голубым и нежно-розовым цветам, чтобы на темный фон картины бросить несколько радостных, теплых бликов.

Вспоминаются кружковые «нелегальные» собрания. Юные, чистые искрящиеся глаза. Молодой заразительный смех. Споры до хрипоты голосов. Затягивание «Дубинушки». И немножко, немножечко невинного флирта...

И злодей, весь обрызганный кровью,

Вдруг упал на колени пред ней —

Перед первой своею любовью...

Сашка Шпунтов декламирует столь величественно, с таким видом народолюбца, прочувствовавшего до глубины души великую трагедию исковерканной жизни «одного из малых сих», что у всей компании, в особенности же у женской половины ее, кровь горячее приливает к сердцу, заставляя его биться ускоренным темпом.

Один только Ванька Силинич, с большим успехом избравший себе амплуа «циника» и «реалиста» до мозга костей, по обыкновению вносит дисгармонию в создавшееся общее настроение.

— Бывает, — бросает ироническую реплику он. — Ежели «злодей» в подпитии, то не то, что перед «любовью», а и перед уличным фонарем норовит повергнуть себя в прах...

Гром и молния! Повод к войне на-лицо, и словесная битва между лагерем (гораздо более многочисленным) «идеалистов», под предводительством великолепного Сашки Шпунтова, и небольшой кучкою «реалистов», группирующихся около Ваньки Силинича, возгарается тут же немедленно с ураганной силою.

Идеалисты не могут простить реалистам пренебрежительного отношения к человеческому достоинству меньшого брата, хотя бы то был и жалкий каторжник-бродяга, считая это отношение признаком неизжитого еще барства и стремления к аристократизму духа, а реалисты доказывают, что аристократизм духа здесь не при чем и что бродяга бродяге рознь; одно дело такой — тоже ведь каторжник и бродяга, как Емелька Пугачев, а другое дело рафинированный бродяга, измышленный сантиментальным воображением российского поэта, который, кстати сказать, весьма комфортабельно обставил плотскую сторону бытия своей мученической музы.

Как ни хорош со своим пафосом Сашка Шпунтов, но мне больше нравится насмешливая и трезвая мысль Ваньки Силинича. Я целиком становлюсь на его точку зрения.

И когда, наконец, охрипшие голоса один за другим начинают умолкать, появление на блюде ветчины, нарезанной аппетитными ломтиками, приводит всех в блаженно-приятное состояние.

И хотя Сашка Шпунтов, сохраняя присущую ему стильность, мрачно бросает в пространство —

Эх ты, жизнь желтая,

Желтая, проклятая...

но все очень хорошо чувствуют, что на самом деле жизнь, чорт возьми, прекрасна и что даже Сашка Шпунтов глядит на нее, «желтую и проклятую», через самые настоящие розовые очки.

Наступило время от‘езда в Питер. Портной Мойша из соседнего местечка состряпал немножко старомодный фасоном, но все же чрезвычайно льстивший моему самолюбию штатский костюм. Упитанный, за лето от‘евшийся, полный розовых надежд на роскошные перспективы в ближайшем будущем, начиненный наставлениями матери о необходимости сторониться всякого рода «утопов» и социалистов (или «жуликов», по выражению бабушки, которая при этом уверяла, что однажды в дороге один из таких «специлистов» слимонил у нее кошелек с пятирублевкой), я, наконец, совершаю длинное путешествие на лошадях до Витебска и добираюсь до таинственной «чугунки», которую вижу впервые. Немного разочарованный, мчусь в поезде. Я ожидал более головокружительного эффекта.

А вот и она, прекрасная «Северная Пальмира». И стройные громады дворцов, и «Невы державное теченье», и «береговой ее гранит» — одним словом все именно так, как об этом приходилось читать и в прозе и в стихах.

Я быстро ориентируюсь в новой обстановке и втягиваюсь в студенческую жизнь. Но не могу помянуть добрым словом медовые месяцы моей студенческой свободы. Посещение полулегальных вечеринок, постоянные забегания «по дороге» «на одну минутку» к приятелю или приятельнице, безрезультатные публикации в газетах с предложением своих репетиторских услуг в качестве специалиста по всем предметам гимназического курса, бесцельное хождение взад и вперед по длинному университетскому коридору в ожидании того момента, когда педель отметит в своей книжке, кто посетил в данный день университет, судя по висящим на своих местах в вестибюле шапкам и шинелям, простаиванье по ночам в очереди около кассы Мариинского театра в расчете на удачу по части получения галерочного билета на Мравину в «Руслане и Людмиле» — все эти дела и заботы целиком поглощали «дни нашей жизни», так что, казалось нам, — «дохнуть некогда».

Впрочем, некоторый вкус к радикализму, приобретенный еще на гимназической скамейке, и здесь толкал меня в хорошую компанию передовых публицистов 60-х годов. Писарева, полное собрание сочинений которого я нашел в книжном шкафу одной знакомой семьи, я не только прочел всего от первой до последней страницы, но некоторые его статьи перечитывал с неубывающим наслаждением по нескольку раз. Это был для меня период полной влюбленности и обоготворения моего литературного кумира, властителя моих дум.

Помню, как, будучи уже 19-летним парнем, я был так еще младенчески наивен, что вообразил, будто небрежность и недостаток доброй воли мешают издателю писаревских сочинений Павленкову озаботиться переизданием этого моего «евангелия», ставшего в то время большой библиографической редкостью.

И вот, я вознамерился отправиться к Павленкову с тем, чтобы «раскачать» его на это нужное и общеполезное дело. Я заготовил целый мешок аргументов, которые должны были, по моему мнению, парировать все его возражения, если он станет еще почему-либо колебаться и упорствовать, — в том числе и аргумент в пользу коммерческой выгоды такого издательского предприятия. Если, дескать, он сомневается в том, найдутся ли, мол, в достаточном числе подписчики на издание, то я готов был с своей стороны предложить свои услуги для об‘езда ряда городов, чтобы распропагандировать новое издание среди учащейся молодежи (семинаристов и гимназистов старших классов), при чем в колоссальном успехе такого рода миссии я нисколько не сомневался.

Когда с этими мыслями и с трепетно бьющимся сердцем вошел в издательскую контору Павленкова, то застал там, среди груды книг, двух каких-то солидных представителей фирмы. И большое спасибо им! Мой наивный вздор не вызвал на их лицах веселой улыбки, не исторг из их груди гомерического смеха. Один из них выслушал меня внимательно, с ласковой серьезностью, и с такой же серьезностью пояснил мне, что переиздание сочинений Писарева задерживается не опасениями холодного приема этого издания читающей публикой, а исключительно лишь цензурными препятствиями. Пристыженный и опечаленный я вышел оттуда.

Однако, мое знакомство с идеями Писарева и Чернышевского вовсе еще не означало того, что я сколько-нибудь сознательно мог реагировать на редкие в то время революционные всполохи, которые последними огнями прорезывали на минуту густой мрак, нависший над унылым кладбищем русской общественной жизни.

Неудавшееся покушение на Александра III весной 1887 года было именно одной из таких ярких, но бесследных вспышек. На другой день после раскрытия заговора, все студенты университета были приглашены в актовый зал. Пользовавшийся популярностью среди студенчества, ректор Андреевский взял на себя весьма неблагодарную задачу — искупительной речью перед толпой студентов продемонстрировать правительству лойяльность этой толпы и отвести, таким образом, жестокий удар правительственного кулака, занесенного, как многим тогда казалось, над несчастным университетом, из недр которого вышли Александр Ульянов, Генералов и другие действующие лица разыгравшейся драмы.

Правда, в этой рептильной речи не было грубо-отвратительного (в духе нововременской печати) глумления над теми, кто гордо стоял уже на пороге смерти, расплачиваясь за свою безумно смелую попытку оглушить самодержавное чудовище, — иначе ведь вместо «реабилитации» университета могла бы получиться совершенно другая картина — взрыв негодования молодежи со всеми последствиями такого реприманда. Но искусный эквилибрист мастерски успел усыпить политическую совесть студенчества и заставил толпу рукоплескать патетическим местам его соловьиной песни, в которой очень музыкально звучали жалобы на то, что «они, несчастные, не пожалели своей alma mater, которая так доверчиво приютила их у своей материнской груди, они не подумали о тех своих товарищах, которые пришли сюда, гонимые духовною жаждою, к кристальному источнику чистой науки» и т. п. Время от времени на протяжении этой речи раздавались протестующие свистки, но какие-то робкие, одиночные, что еще более подмывало остальную толпу бешено рукоплескать по поводу козырных мест профессорских ламентаций. Пишущий эти строки, хотя и не рукоплескал вместе с остальными Митрофанушками в студенческих сюртучках и мундирчиках, но в то же время считал неуместными и свистки... Ведь ради же нас, мол, распинается человек... Так чего уж тут!..

Годы, о которых здесь идет речь, были, повидимому, кульминационным пунктом самого мрачного периода кошмарной реакции. Разгром народовольчества после 1 марта 1881 г. обезлюдил революционное поле. Мало-по-малу на том месте, где еще так недавно бился пульс своеобразной жизни, водворилась такая мерзость запустения, которая гнетущим образом действовала на умы подрастающей интеллигенции. Нигде не видно было новых вождей, новых пророков борьбы. Зарубежные голоса группы «Освобождение Труда» чуть слышным эхом долетали лишь до ушей редких одиночек. Эпигоны народничества или совсем приумолкли, или понизили тон до заискивающего присюсюкивания — до признания за «прогрессивной» бюрократией великой миссии возродить Россию и вывести ее из тупика реакции. Из всех щелей либеральной прессы поползла отвратительная плоская проповедь приоритета малых дел. Нелегальная литература почти перевелась.

Не мудрено, поэтому, что все внимание недовольных студенческих масс было сосредоточено вокруг вопросов чисто университетских. Отмена устава 84 г. и возвращение академической жизни университетов к старому уставу 63 г. стали лозунгом, об‘единившим все студенчество и вызвавшим волну студенческих движений в конце 1887 г. и затем весною 1890 г.

Как ни бледны, как ни незначительны были сами по себе эти «шквалы», представлявшие тогда единственные факты возмущения тихой болотной поверхности русской жизни, но они все-таки как будто освежали удушливую атмосферу, а главное — имели значение толчков, выводивших интеллигентскую молодежь из состояния летаргического сна и бросавших некоторую часть ее на путь революционных буффонад, а иногда даже и подлинной революционной борьбы.

Первая студенческая история, в которую втянулся и я, была для меня своего рода революционным крещением. Я, так сказать, разлакомился, отведавши новых для меня переживаний. У меня получилась психологическая тяга к атмосфере — если не систематической борьбы, то, по крайней мере, упорного «саботажа» по отношению к тому порядку вещей, который, как казалось, олицетворяется не только тем или иным «популярным» героем реакции сверху, но и любым «фараоном», торчащим на своем полицейском посту.

Я стал примыкать к разным кружкам, где пахло в той или иной мере духом оппозиции. В кружках этих молодежь хваталась за все, что имело хоть какую-нибудь внешность нелегальщины. Усердно переписывались и с жадностью читались ходившие по рукам экземпляры рукописей «Исповеди» Л. Толстого, а также его «Крейцерова соната», «Евангелие», «Николай Палкин» и т. п., на-ряду с «Историческими письмами» Миртова и известной книжкой Кеннана, раскрывавшей перед нами тайны русских политических тюрем, ссылки и каторги и заставлявшей наши лица бледнеть от негодования. Когда же к нам попадали листовки с сообщением о каком-нибудь очередном кошмарном зверстве ненавистных палачей, вроде, напр., трагедии на Каре, многие из нас под влиянием прочитанного готовы были хоть сейчас же на самую отчаянную террористическую авантюру, если бы только под рукой оказалась соответствующая организация. Но, повторяю, ни террористических организаций, ни крупных вождей такого рода борьбы в те времена вокруг нас не было.

В этот период моей жизни для меня пророком был некто Н. А. Орлов. В его лице я видел идеал революционной одухотворенности. Худой, бледный, с полунахмуренными бровями, из-под которых сурово смотрели большие зеленовато-серые глаза, вечно волнующийся по поводу каких-нибудь ярких картин из области всероссийских безобразий, до фанатизма готовый исповедывать унаследованный им от старого народовольчества символ веры — таков был мой кумир. Кстати сказать, много лет спустя, я встретил моего Орлова в виде уравновешенного, примирившегося с «разумной действительностью» и вполне «поумневшего» жреца при алтаре «чистой науки», поставившего интересы своей физической лаборатории выше всяких революционных «бредней».

Но в описываемое время это был юноша-энтузиаст. И мы, члены кружка, охотно разделяли его умонастроения. Впрочем, наша «революционная» актуальность, помимо изучения «Очерков политической экономии по Миллю», выражалась еще в попытках самого примитивного, детски-наивного кустарничества. Помнится, например, задумали мы отметить какой-то юбилейный момент в связи с именем Чернышевского выпуском в свет собственного нашего «издания». Решено было издать биографию Чернышевского, предпослав ей нашу филиппику по адресу палачей в форме патетического стихотворения. И вот, заработала конспиративная машина. В результате — около полусотни плохеньких гектографированных экземпляров — с портретом Чернышевского на обложке — пошло гулять по белу свету, ища своих горе-читателей.

Студенческие волнения 1890 г. застали меня уже созревшим «воякой». Все земляки мои, умеренные и аккуратные могилевцы, охотно или неохотно, но во всяком случае молча и беспротестно подчинили свою волю моей боевой инициативе, при чем я постарался использовать свое влияние на них так, чтобы ни один шельмец не ускользнул от участия на сходках. И действительно, наше землячество не опозорило себя. Правда, наша «белоруссия» и на этот раз с честью поддержала свою репутацию типичной золотой середины, но дезертиров среди нас не оказалось.

Что же касается меня, то я чувствовал себя на этот раз, что называется, в своей тарелке. Бегал по другим учебным заведениям, провоцируя технологов, путейцев и прочую братию на совместные с универсантами выступления, принимал участие в таинственных совещаниях «центров» движения, ораторствовал на сходках. В результате — снова манеж после финальной (или «генеральной», как тогда говорилось) сходки, классическая «Дубинушка», подхваченная тысячной толпой плененной молодежи, и отсидка затем по полицейским участкам. Моя вина была квалифицирована, как сугубая, в виду чего я был исключен из университета без права обратного поступления в какое бы то ни было учебное заведение. Через 24 часа по выходе из участка я был посажен «дядькою» (охранником) в вагон и выслан из Петербурга.

Любопытно отметить, что незадолго перед арестом я получил от факультета удостоверение о зачтении всех 8 семестров, что давало мне право держать государственные экзамены, но «волчий билет», выданный инспекцией университета, оказался более «законным» документом, чем факультетское удостоверение, и только впоследствии, через год, мне удалось все-таки держать экзамены и получить диплом при другом университете (Киевском).

Не могу удержаться от искушения подвести итог сказанному мною о моих студенческих годах.

Примером моего студенческого прошлого можно с большим удобством оперировать, как иллюстрацией того реакционного затишья, того безвременья, которое относится ко второй половине восьмидесятых годов. Тут на-лицо типичный юноша-разночинец, который жадно питается освободительными идеями шестидесятых годов с их проповедью личной эмансипации, с их нигилистической оппозицией против всякого рода и вида авторитарности, с их рационалистическими тенденциями и с их уклоном в сторону утопического социализма. Вокруг — непроглядная темень. Последние вспышки революционного единоборства с царизмом гаснут, как случайные искры во мраке ночи. Нет ни вождей, ни сколько-нибудь крупных в качественном и количественном отношении революционных организаций. Десять лет раньше этого юношу подхватила бы, по всей вероятности, революционная народническая волна и, быть может, увеличила бы на лишнюю статистическую единицу цифру жертв какого-нибудь грандиозного политического процесса. Десять лет позже — он от Писарева и Чернышевского (отдавши дань годам детских увлечений) быстро бы эволюционировал к Марксу и Энгельсу (именно от этих утилитаристов и «реалистов» гораздо скорее, чем, напр., от Добролюбова). Но в описываемое время, в этой полосе мертвого штиля, не было на-лицо захватывающих стихий. В результате — политический недоросль разделяет судьбу таких же эмбрионов, как и он, барахтается в атмосфере полного умственного разброда и растерянности в рядах подрастающей интеллигенции, пришедшей на смену прежнему поколению суровых борцов, «взыскует» вместе с нею какой-то великой, мировой правды, ищет даже ответов на «проклятые вопросы» в мистических бреднях Льва Толстого, отдается с увлечением жалкому революционному крохоборству и находит лучший выход для своего буйного, протестующего духа в борьбе за академический устав.

Тем не менее, зерно бунтарского отношения к окружающей действительности, к устоям мещанского уклада и обывательской морали было заброшено в души многих сотен и тысяч питомцев и питомиц высшей школы того времени. Не всегда это зерно проростало сквозь толщу разочарования и отчаяния, которые охватывали юношу или молодую девушку при вступлении из романтической обстановки студенческой жизни на стезю прозаической борьбы за существование, стоявшей под знаком 20 числа, но во многих случаях это зерно проросло и впоследствии дало соответствующие плоды.

Я, повидимому, оказался в смысле «неблагонадежности» навсегда попорченным. Годы моего студенчества предопределили мое дальнейшее политическое и общественное passe-partout. Не буду подсовывать читателю подробного описания последующих 3 — 4 лет моей бродячей жизни, полной эпизодов жестокой борьбы за существование. В качестве «неблагонадежного» я лишен был права не только использовать свои дипломные права в роли учителя, но и вообще где бы то ни было «служить». Мне вспоминается, как в 91 г. я снова попал в Петербург и тщетно искал какого-нибудь заработка. Питался картошкой (да и то не каждый день). За неимением освещения в своей отвратительной каморке — по вечерам уходил в ресторан Доминика, где просиживал долгие зимние часы, глазел от нечего делать на шахматных игроков или на игру в «пирамидку». Мой глаз до такой степени привык к этому последнему зрелищу, что я, никогда не державши биллиардного кия в руках, мог всегда с первого взгляда по достоинству оценить ситуацию партии и предсказать, какой заказ сделает хороший игрок.

В начале 1892 г. я не выдержал испытания судьбы и бежал из «центра культуры» на окраину — в мертвый, сонный городишко на берегу Черного моря, именуемый Севастополем, благо у меня оказался там дальний родственник и однофамилец, ответственный работник в управлении Лозово-Севастопольской жел. дор., куда и я, благодаря его протекции, пристроился на 30 р. в месяц в качестве конторщика.

Интересный был человек — этот мой покровитель Василий Павлович Л., и о нем бы мне хотелось сказать несколько слов. Это был старый народник, обаятельная личность которого производила сильное впечатление на каждого, кто имел случай близко к нему подойти.

Хотя он далеко еще не был ветераном в то время, когда я впервые с ним познакомился по приезде в Севастополь (ему было не более 36 — 37 лет), тем не менее он уже пережил свою полосу революционной лихорадки и, обремененный семьей, считал себя окончательно выброшенным на обывательскую мель. Когда-то он играл довольно видную роль среди народников южной организации (если не ошибаюсь, под кличкой «Василька»), и его имя фигурирует в народовольческом календаре, но, арестованный (кажется, в Одессе, в 1882 г.), он случайно лишь не был оговорен полусумасшедшим предателем Гольденбергом, выдавшим всю группу, так что дешево отделался только лишь 9-месячной высидкой в одесской тюрьме и затем был отдан под гласный надзор полиции.

Разделяя судьбу очень многих «последних из могикан» сходившей со сцены революционной плеяды, он, подобно другим своим сотоварищам, почувствовал, что прежние революционные иллюзии изжиты, что почва ускользнула из-под его ног, что, отдав лучшие годы своей жизни революционным стихиям, он с тоскою в сердце должен отойти от этих стихий, признав банкротство своих сил, надежд и идеалов.

Но, отойдя от опустелого и усеянного мертвыми костями поля недавних битв, он с тем большим упорством старался сохранить от разрушительного действия новых волн жизни выработанное и выстраданное им мировоззрение, характеризующее типичнейшего идеалиста 70-х годов, пропитанного политическим радикализмом. Впоследствии, будучи помощником небезызвестного дельца и беззастенчивого карьериста Хорварта, он еще раз отдал дань своей революционной природе во время бурных гроз 1905 — 1906 годов, вошел в число членов временного правительства на Дальнем Востоке, за что и поплатился затем двумя годами высидки в харбинской тюрьме. В 1916 г. он умер.

В описываемый же момент его можно было видеть одухотворенным, помолодевшим на несколько лет, возбужденным наркотиками горячих споров на «жгучие» темы современности или взвинченным воспоминаниями о былых славных временах — лишь в узком кругу таких же ревнивых хранителей старых настроений и милых сердцу реликвий прошлого, как и он сам. Компания собиралась обыкновенно у симпатичных сестер Бальзам, куда время от времени заглядывали приезжавшие из окрестностей Севастополя Перовский (брат Софьи Перовской, имевший вид опростившегося толстовца) и Николай Ильич Емельянов, тоже старый народник в отставке с львиной седой головой. И эти интимные собрания тщательно оберегались от постороннего нескромного взора и посторонних ушей, но вовсе не потому, что это требовалось условиями строгой конспирации, а скорее всего по той причине, что члены кружка боялись всякого неосторожного прикосновения к их консервированному миросозерцанию, боялись грубой профанации дорогих им психологических ценностей, не растерянных еще во время путешествия по пустыням Ханаана.

Я был вхож в этот кружок, но особенного пиэтета по отношению к нему у меня не было. Во мне было достаточно молодых сил, чтобы не удовлетворяться этой старческою, как мне казалось, атмосферою платонических устремлений духа в идеальное царство всеобщей правды и справедливости или благоговейных воспоминаний о безвозвратном прошлом. Меня более тянуло к живой, хотя и бедной яркими красками, окружающей действительности, что иногда шокировало моих друзей.

Помню, например, как однажды я из «скромного молодого человека» превратился вдруг в неприличного авантюриста и «потрясателя основ». Мне не понравилось, изволите видеть, что рабочий день в нашем отделе (в службе контроля сборов) был растянут с 10 часов утра до 9 часов вечера с трехчасовым перерывом на обед и послеобеденный отдых. И вот на мне лежит полностью тот грех, что я распровоцировал и развратил привыкших к такому порядку вещей своих, казалось, неспособных к противлению злу, безропотных товарищей по служебной лямке и подбил их на коллективное выступление с требованием отменить вечерние занятия.

Я очень хорошо чувствовал и видел, что в глазах солидных членов нашего кружка я много теряю, как скандалист и озорной мальчишка, променявший драгоценные крупицы мировой скорби и гордого презрения к первоисточникам социального зла на чечевичную похлебку мелочной будничной борьбы за «улучшение быта» в своем трудовом муравейнике.

Зато та мелкая братия, которая раскачалась на войну, преодолев трусливое, фетишистское отношение к предержащим властям, которая окрылила свой дух надеждою на более сносное человеческое существование и впервые познала радость борьбы с всесильным, казалось бы, работодателем, — эта мелкая братия смотрела на меня, как чуть ли не на великого героя...

Нечего и говорить, что для меня стало долгом чести не провалить своей игры. И я победил. Наше железнодорожное начальство, застигнутое врасплох столь неслыханно-дерзостным выступлением управленских рабов, почему-то растерялось и пошло на уступки. Наш рабочий день был сокращен на 2 часа.

После этого, преисполненный гордого чувства удовлетворения, окруженный атмосферою самых теплых симпатий со стороны моих сослуживцев, выслушав от них на вокзале при прощании кучу лестных для меня речей с частым упоминанием о «божьей искре», которая якобы ярко горит в моей душе, «реабилитированный», наконец, в глазах самого Василия Павловича (победителя, ведь, не судят), я уехал из Севастополя на родной север снова искать, где «оскорбленному есть чувству уголок». Впоследствии я получил от своих севастопольских товарищей и соратников по борьбе фотографическую карточку, где снялась вся группа протестантов. Посвященное мне на карточке стихотворение, в котором наивно, но мило звучало все то же «крылатое словцо» об «искре божьей», растрогало меня до глубины души. Я очень дорожил этой реликвией, но во время одного из обысков жандармские загребистые руки лишили меня ее.

II

Первая серьезная проба сил (1894 — 95 г.г.)

Как волка ни корми, а он все в лес смотрит.

(Из русских пословиц).

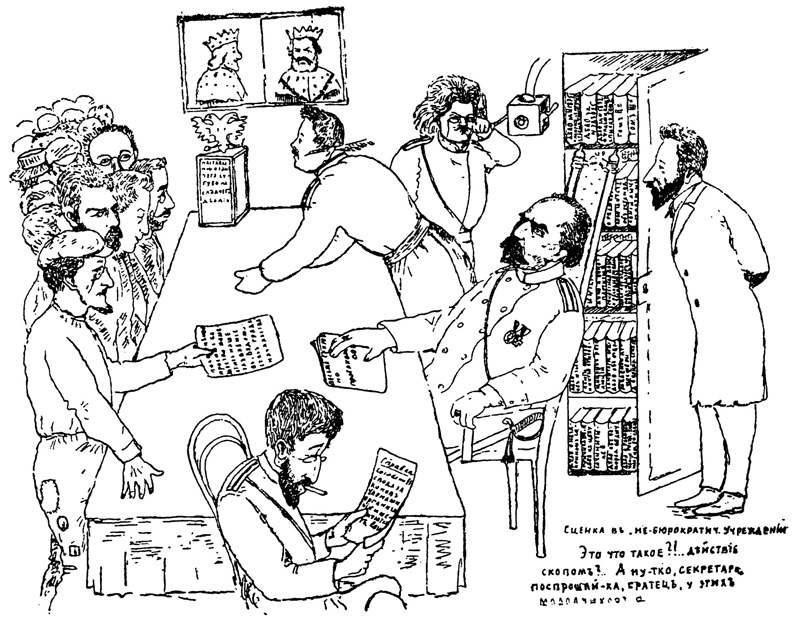

Осенью 1894 г. я снова потянулся в Петербург и снова стал толкаться в двери всевозможных канцелярий: не нужен ли, мол, работник?... После долгих тщетных поисков какой-нибудь работы, выслушав десятки холодных ответов из разных превосходительных уст с выражением сожаления по поводу неимения свободных вакансий, я нашел, наконец, такой архаический чиновничий уголок, куда, на мое счастье, позднее, чем в другие учреждения финансового ведомства, дошел приказ о наборе чиновников с высшим образованием. Таким уголком оказалась так называемая Государственная комиссия погашения долгов (или «накопления долгов», как в шутку говорили некоторые остряки). Я как раз во-время подоспел со своим университетским дипломом в это богоспасаемое учреждение и был принят на одну из маленьких должностей на 30 рублей в месяц.

Впрочем, привилегированное положение для меня в этом учреждении было предопределено моим образовательным цензом, так что, взбираясь со ступеньки на ступеньку по иерархической лестнице и каждый раз получая при этом прибавку к жалованью в 5 или 10 рублей, я на протяжении нескольких месяцев прошел через множество этих ступенек, стал получать уже по 100 рублей в месяц и приобщился, таким образом, к нижним слоям аристократической верхушки нашей чиновничьей пирамидки. Словом, передо мною расстилался открытый путь к «головокружительной» карьере, если бы не перст судьбы, от которой, как известно, никуда не уйдешь.

Должен, однако, тут же оговориться, что в об‘яснение своих быстрых служебных успехов я не имею ни малейшего нравственного права сослаться на наличие каких-нибудь таких во мне достоинств, которые в глазах моего начальства могли бы быть отмечены с положительной стороны. Я долгое время приводил в отчаяние своего столоначальника неумением быстро ориентироваться в том, где уместно написать «прошу», а где «предлагаю», предпочитал употребление указательных местоимений «тот» и «этот» вместо более стильных «сей» и «оный», а иногда даже совершенно огорашивал своими «эксцентричностями» добродушное начальство, которое очень часто не знало, что делать с такими enfant terrible, как я.

Помню, например, как за большую сверхурочную работу по подписанию и нумеризации листов выпущенной тогда государственной 4%-й ренты было ассигновано вознаграждение в несколько тысяч рублей. Вся аристократия нашего учреждения, как принимавшая участие в указанной работе, так и не принимавшая, разделила между собою весь этот гонорар пропорционально удельному весу занимаемого служебного положения, при чем и на мою долю было предположено какое-то количество рублей. Что же касается наших Акакиев Акакиевичей — всей мелкотравчатой братии, которая в течение двух месяцев усердствовала в работе, мечтая заработать по нескольку десятков рублишек на человека, то у этой братии по усам текло, а в рот не попало. Никто из них не получил ни единого гроша.

Пораженный этим странным парадоксом нашей бюрократической логики, я сначала пытался было распровоцировать обойденных товарищей на выступление с протестом против такого возмутительного сверхцинизма дирижеров нашего ведомства, но моя пропаганда успеха не имела. Страх и привычка к субординации парализовывали в них всякий дух возмущения. Мне оставалось только одно — демонстративно отказаться от своего привилегированного права на гонорар.

Нужно было видеть изумление, негодование и растерянность превосходительных особ из нашего муравейника, когда, несмотря на все их просьбы и убеждения, я отвечал решительным отказом взять причитающиеся мне деньги и расписаться в соответствующей графе требовательной ведомости. Дело даже дошло до того, что аристократия нашего отдела смиренно предлагала мне такой исход: в пределах отдела — все гонорары соединить в одну общую кассу и поровну разделить между всеми работниками отдела, принимавшими участие в сверхурочных занятиях.

К сожалению, наши Акакии Акакиевичи на это не пошли: «в милостыне, мол, мы не нуждаемся».

Вскоре после этого я в еще большей степени «аффрапировал» моих принципалов. Однажды министр финансов Витте вызвал к себе нашего управляющего и спросил у него:

— Имеете вы какие-нибудь сведения о некоем чиновнике Лепешинском?

Управляющий, полагая, что, если сам Витте интересуется моей судьбою, то должно быть я великий пролаза и счастливый карьерист, поспешил рассыпаться перед министром в похвалах по моему адресу.

— А где же сейчас находится этот молодой человек?

— Должно быть при исполнении своих обязанностей...

— Так разве же вы не знаете, что он уже два дня как арестован за свою политическую преступную деятельность?!..

С бедным управляющим чуть было не сделался удар. Явившись затем в комиссию, он разнес в пух и прах правителя канцелярии за то, что тот принял на службу прохвоста и скотину, который не постеснялся опозорить такое до сих пор неопороченное и незапятнанное ничем подобным учреждение, как комиссия погашения долгов, а главное за то, что правитель канцелярии даже не предупредил о скандале его, управляющего, и тем навсегда погубил его репутацию в глазах самого Витте.

Все эти подробности мне были переданы моими сослуживцами впоследствии, по выходе моем из тюрьмы, а в описанный момент я действительно имел своей резиденцией д. № 5 на Шпалерной. Арестован я был в ночь с 8-го на 9-ое декабря 1895 г. вместе с обширной группой из интеллигентов и рабочих, заподозренной в социал-демократической «преступной деятельности». В числе арестованных были и представители кружка, руководимого Вл. И. Ульяновым (сам Владимир Ильич, Г. М. Кржижановский, В. В. Старков, П. К. Запорожец, А. А. Ванеев и другие).

Этот жандармский набег вызвал порядочный переполох в разных укромных уголках Питера с «нечистой совестью». Вот, напр., что вспоминает моя жена (О. Б. Протопопова — тогда еще бойкая девица-рождественка из числа горячих неофитов марксизма: с 1893 г. она состояла членом какого-то марксистского кружка, изучавшего 1-й том «Капитала» и с жадностью набрасывавшегося на литературные новинки нарождавшегося у нас марксизма. К 1895 г. кружок этот постепенно растаял, и в нем оставались только, кроме О. Б., еще С. Е. Чуцкаев и Лидия Никол. Бархатова):

«Я жила вместе с Тоней (Антониной Максимилиановной Розенберг, сестрой Г. М. Кржижановского, впоследствии женой В. В. Старкова).

«Ночью с 8-го на 9-ое декабря просыпаюсь, пробужденная всхлипыванием Тони.

— Что случилось?

— Арестованы Глеб и Василий Васильевич... — слышу ответ плачущей Тони. — Одевайся скорее... И к нам могут прийти с обыском...

«История получалась скверная. Ведь у нас в комнате — эвона какая куча нелегальщины! Одних только спасенных от конфискации экземпляров марксистского сборника со статьей Тулина что за чортова пропасть! Но мешкать было нельзя. Я в один миг оделась, и мы с Тоней стали спешно растаскивать литературу по разным конспиративным углам. Особенно надежным местом нам казался интернат наших Рождественских курсов. Мелкой нелегальщиной мы начиняли чулки, а книжки сборника запихивали в наволочки, подвешивая затем узлы под шубы».

Помнится, в этот роковой вечер я много поработал: отпечатал на мимеографе какой-то отчет Красного Креста и начал печатанием листовку по поводу стачки еврейских рабочих на фабрике Эдельштейна в Вильно. Было два или три часа ночи. Я мечтал уже о том, как завалюсь в постель и согреюсь под теплым одеялом. Вдруг резкий, дребезжащий звонок.

— Телеграмма, — раздался голос из-за двери на вопрос Степки Гуляницкого (моего сожителя): «Кто там?»

— Ну, теперь крышка! — промелькнуло в моем сознании. В течение полминуты сердце било тревогу, и в душе шевелился ужас отчаяния. Но скоро какая-то властная мысль о том, что все, дескать, в порядке вещей, и ничего не произошло такого, что позволительно было бы счесть за роковую неожиданность, вызвало во мне реакцию полного спокойствия с примесью усталости и равнодушия ко всему происходящему.

Не знаю, было ли у моих визитеров предписание о моем аресте «независимо от результатов обыска»; но пред восхищенным взором ввалившейся в мою комнату своры полицейских во главе с каким-то приставом представилось восхитительное зрелище, дававшее им полное основание немедленно из‘ять меня из обращения.

Вырезанная из картона рамка имела натянутую навощенную трафаретку с прорезанными на ней буквами, по которой уже не раз прогулялся тут же лежащий валик с типографской краской. Один конец рамки был прикреплен кнопками по двум углам к верхней доске комода, игравшего роль рабочего стола, а от другого конца шла бичевочка, перекинутая через блок, прибитый к потолку, и свешивавшаяся до низу с таким расчетом, чтобы носком ботинка, к которому привязывался конец бичевки, можно было приподымать и опускать неприкрепленную кнопками часть рамки. Таким образом, одна рука у печатника была свободна для подкладывания под рамку чистого листа бумаги и затем выбрасывания из-под рамки отпечатанного экземпляра, а другая - для прокатывания по трафарету валиком, предварительно смазанным типографской краской. Одним словом, работа была рассчитана на одиночку, не нуждающегося в посторонней помощи, и притом могла итти довольно быстро.

Долгое время господа полицейские возились около моего нехитрого полиграфического аппарата, отдавая дань удивления остроумию его изобретателя. Но их ждали и другие богатые трофеи. В углу комнаты была сложена груда книг: то были по полутора — по два десятка экземпляров ходких в то время народовольческих брошюр — «Царь-Голод», «Рабочий день», «Ткачи» и т. д. Кроме того, полицейские лапы быстро нащупали где-то несколько оставшихся у меня экземпляров отпечатанной на вышеописанном мимеографе прокламации «Императорского дома нашего приращение». Это литературное произведение, состряпанное мною по поводу рождения какой-то великой княжны (кажется, Ольги), было посвящено тщательному рассмотрению цивильного листа и подсчету царских доходов. В своей канцелярии я набрел на толстый отчет министерства финансов (роспись государственных доходов и расходов) и из этого богатого первоисточника мог почерпнуть нужные для прокламации цифры.

Должен заметить, что приобретенная мною закваска в духе анархического бунтарства былых времен отнюдь не могла способствовать тому, чтобы эта прокламация по своему тону и стилю напоминала выходившие в то время социал-демократические листовки.

Забегая немножко вперед, упомяну о том, что впоследствии жандармское дознание очень охотно оперировало с моей прокламацией в доказательство того, что, мол, «сами социал-демократы не выдерживали в агитационной деятельности своей программы и, вместо подготовления рабочих к политическому движению путем подстрекательства их на борьбу с хозяевами исключительно на экономической почве, они начинали с того, что возбуждали рабочих против Верховной Власти» (цитирую из жандармского доклада по делу о возникновении в 1894 и 1895 годах преступных кружков лиц, именующих себя «социал-демократами»).

Самым ярким примером такой невыдержанности программных рамок социал-демократии в глазах жандармов оказалась картина «преступной деятельности обвиняемого, бывшего чиновника Комиссии погашения долгов, губернского секретаря Пантелеймона Николаевича Лепешинского». В качестве иллюстрации этого утверждения в докладе идет ссылка главным образом на листовку «Императорского дома нашего приращение». В стихотворении, предпосланном статье о царских доходах, прокуратуре показался очень уже одиозным конец этого стихотворения:

«Эх, скоро ли рукою твердою

Ты (т.-е. народ) с корнем вырвешь это зло (т.-е. царизм)

И скажешь лишь, с усмешкой гордою:

Быльем былое поросло».

Затем «доклад» отмечает наличность «резкой формы оскорблений величества»: «Государь император называется «августейшим животным», а в конце прокламации написано: «в результате этого счастья (т.-е. — поясняет доклад — рождения великой княжны) будет то, что несколько десятков тысяч новых разорений в крестьянском мире из-за недоимок увеличит количество голодных людей в России и умножит число лиц, которые должны будут попасть в тюрьму и на каторгу. Так пусть же будет проклято все это отродье паразитов, это величайшее зло и несчастье нашей родины».

Действительно, весь этот недурно подобранный букет наиболее пахучих мест из моей злополучной прокламации очень плохо согласуется с тем революционным тоном, который был сразу же взят народившейся социал-демократией, и жандармский доклад был бы прав в своем умозаключении о «невыдержанности» этого тона, если бы не одна лишь ошибочная предпосылка силлогизма. Целый ряд лиц попал по жандармскому дознанию в разряд новой по тому времени разновидности революционеров — в громком деле о с.-д-ах 94 — 95 годов — совершенно зря. В том числе и пишущий эти строки в 1895 г., вплоть до ареста, не был еще социал-демократом, а примыкал к народовольчеству, и это вот обстоятельство как раз и осталось для прокуратуры совершенно невыясненным.

Как могло случиться, что такие тертые калачи, как ведший дознание тов. прокурора Кичин и иже с ним, так грубо ошиблись? На этот вопрос нельзя было бы дать удовлетворительного ответа, имея в виду один только факт неточности агентурных сведений — или попросту шпионского вранья. Указанный факт жандармского дальтонизма, переставшего различать далеко не идентичные революционные цвета, объясняется, как мне кажется, более глубокими причинами, и пример моего собственного касательства «к сферам влияния» социал-демократии, быть может, и помог бы вскрыть эти интересные сами по себе причины.

Вернусь, поэтому, в своем рассказе несколько назад — к периоду моего революционного развертывания сил в 1894 — 1895 г.г.

По проезде в Петербург я поспешил разыскать своих старых кружковых друзей и скоро опять был в «своей сфере».

Если не считать более конспиративных центров нашей революционной группы (напр., А. А. Ергина), мне вспоминаются обширные собрания нашего кружка в его стадии, так сказать, теоретического самоопределения. Тут были братья Плаксины (Николай и Александр), Михаил Сущинский, Н. А. Орлов (о котором упоминалось выше), А. А. Николаев, доктор Г. Н. Пинегин, С. И. Якубов, В. Бартенев, рождественки Ремянникова, Душина и ряд других лиц, имена которых моя память не сохранила на протяжении 25 лет.

Все это были представители радикальной интеллигенции (большинство почему-то с медицинским образованием), считавшие себя продолжателями старого революционного народничества. Из них далеко не все дошли до «естественного» конца того из двух имеющихся «средь мира дольного для сердца вольного» путей, по которому идут люди, возвысившиеся над обывательской толпой. Некоторые давно уже «поумнели» и свернули на торную дорожку, а кое-кто в наше время решительно стал «по ту сторону», вроде, например, Н. Н. Плаксина, когда-то обаятельного оратора и властителя дум радикальной молодежи, впоследствии — в Уфе во время и по окончании срока ссылки — модного врача, ценившего свою врачебную помощь, что твой Захарьин, после же октябрьского переворота, как слышно, белогвардейца, связавшего свою судьбу с авантюрою Колчака.

Но 25 лет тому назад это была спевшаяся группочка. Бесконечные наши дискуссии (а мы, признаться сказать, были большими любителями поговорить в теплой компании себе подобных) вертелись, главным образом, около ненавистного марксизма, который, негаданный и непрошенный, клином вторгся в «целостное» мировоззрение современной нам «соли земли» с явной тенденцией растворить эту «соль» в среде обывательщины, внести разлад в кадры русских революционеров, подсунуть им под соусом «научного социализма» чистейшего вида буржуазную идеологию с лозунгом «идем на выучку к капитализму», насмеяться и оплевать таких светочей революционной мысли, как Н. К. Михайловский, и втоптать в грязь такие драгоценные реликвии здорового первобытного коллективизма, как община или артель, на которые делал ставку наш народнический социализм.

После выхода «Критических заметок» П. Струве мы еще сохраняли некоторое горделивое спокойствие. Но вот, как метеор с неба, на нас свалилась книжка Бельтова «К вопросу о монистическом взгляде на историю». Ну, тут уже нас взорвало. Что за цинизм, что за наглость!.. Нужно было сейчас же, немедленно собраться всем и обсудить, что делать, как реагировать на этот дерзкий вызов. Мы сошлись у Плаксиных, живших под самой крышей Александрийского театра. В огромной, с низким потолком, комнате собралось человек 25 — 30. Ну, и давай же мы тут отводить душеньку! Если только справедлива русская примета относительно икоты, то бедному Георгию Валентиновичу, нужно полагать, икалось в это время так, что встревоженной за своего Жоржа Розе Марковне пришлось, вероятно, прибегнуть к медицинским снадобьям.

Казалось, что наши витии не оставили своей жестокой критикой камня на камне от теоретических построений Бельтова. Мы пустили в ход весь свой сарказм, со смехом подхватывая идею диалектического развития с его «отрицанием отрицания», мы придумывали юмористические примеры для иллюстрации пресловутой триады, мы, наконец, просто ругали нехорошими словами и Бельтова и его марксизм. Не помню уж, долго ли мы упражнялись таким образом, но разошлись мы после собрания, нужно правду сказать, не с просветленными мозгами и не с облегченной душой.

По крайней мере, что касается меня, то с этих пор я все чаще и чаще стал заглядывать в еретическую книжку Бельтова и все больше и больше стал призадумываться над ней, причем, как и следовало ожидать, со мной приключилась скверная история: я и сам в конце концов заразился микробом марксизма... С этих пор я стал испытывать «миллион терзаний». Мысль о том, что я могу обратиться в презренного вероотступника, что я, чего доброго, сожгу все, чему поклонялся, что от меня все мои добрые друзья и товарищи станут отворачиваться, как от жалкого ренегата, не устоявшего против софизмов обольстителя, — мысль об этом наполняла смятением и тревогою мою душу. Единственный человек, которому я решался приоткрывать болезненные язвы этой души, был Орлов.

— А что, Николай, разве ты не допускаешь мысли, что у марксистов есть своя доля правды? — осторожно спрашиваю я у моего закадычного приятеля, с тревогою заглядывая в его зеленовато-серые суровые глаза.

— Н-да, брат, вижу, что ты уже готов к восприятию новой веры, — отвечает мне Орлов, печально качая головой.

— Но ведь пойми же, Николай... Они вовсе не зовут нас к насаждению буржуазного строя, а подсказывают лишь, на кого в революционной борьбе можно и должно опереться... Рабочий класс — вот на кого, по их мнению, нужно делать нашу ставку...

— Ах, брось ты эти песни насчет рабочего класса, — раздражается мой собеседник, — не люблю я этого твоего фетиша... А впрочем, бесполезно спорить! Тебя уж все равно не вернешь на старый путь...

Нисколько не удовлетворенный такого рода «никодимовой» беседой, я всякий раз уходил от Орлова с еще более смятенной душой. Никто, однако, из других товарищей по партии не догадывался о моей «болезни». И даже когда я уже сидел под замком, случилось как-то, что одна моя приятельница-народоволочка приготовила мне для передачи десятирублевку из кассы Красного Креста, но, узнав от навещавшей меня «невесты» по назначению, что я уже стал социал-демократом, была поражена этой новостью, долго не хотела верить такой «клевете» и только после убедительных доказательств, говоривших о моей метаморфозе, сердито унесла десятирублевку для передачи более достойному борцу, выбывшему из строя.

В начале 1895 г. я получил через С. И. Якубова предложение от одного из конспиративных центров (мне оставшегося неизвестным) заняться пропагандой в кружке рабочих. Я охотно согласился.

Мне дали группочку, кажется — в 6 или 7 человек. Из этой группочки выделялся и казался с первого взгляда на целую голову выше остальных Василий Яковлевич Антушевский, служивший токарем по металлу в механической железнодорожной мастерской. Юноша лет 22-х, чистенько и не без щегольства одетый, нередко с манишкой и манжетами, он по внешнему виду производил впечатление интеллигента. В кружке он должен был играть роль не столько объекта социалистической обработки, сколько суб'екта воспитания остальных членов кружка. В качестве «сознательного» он лишь «дополнял» меня, как пропагандиста. По всей вероятности, ему было поручено на первое, по крайней мере, время внимательно присматриваться ко мне — стою ли я, мол, на высоте своей задачи. На нем же лежала ответственность за организационную сторону кружковой работы: назначать время и место для собраний и следить за тем, чтобы все члены кружка собирались аккуратно.

Нельзя сказать, чтобы он сколько-нибудь был силен по части книжной премудрости, но понатереться около интеллигентов он действительно успел и любил-таки кстати и не кстати щегольнуть ученым словцом или фразою.

Я был в приятельских отношениях и с Антушевским, но более милое впечатление производил на меня другой член кружка — Филипп Галактионов, сравнительно немолодой (лет под 30) ткач с Кожевниковской фабрики. У него были не нахватанные на скорую руку элементы мировоззрения, а мысли, выстраданные и выношенные в глубине настоящей пролетарской психологии. Несмотря на свою скромность, он на самом деле был гораздо развитее Антушевского. Кстати сказать, и впоследствии, будучи арестован, он держал себя на дознании с таким гордым достоинством, какое в то время было далеко не частым явлением в атмосфере запуганности и растерянности, царившей среди плененной жандармами рабочей молодежи.

Из других своих слушателей я помню еще Королева — молодого паренька с волнистой, рыжеватой шевелюрой, которой он лихо потряхивал, приходя в восторг от какого-нибудь красного словца или какой-нибудь заманчивой революционной перспективы. Он отличался способностью быстро воспламеняться, но и быстро остывать. Эта нервность и неуравновешенность впоследствии, когда он был арестован, послужила причиной его излишней откровенности на допросах, за что он потом дорого расплачивался мучениями больной совести. Во время же кружковых занятий он был источником моей постоянной досады. Бывало, только что я войду в раж, об‘ясняя «хитрую механику» закабаления капиталистами рабочего класса, а он уже тут, как тут — и преподнесет какой-нибудь вопрос, застигающий меня врасплох.

— А скажите, П. Н., как это наука показывает, что бога нет... Очень уж это самое дело меня берет за живое... Да и фабричные ребята тоже интересуются: как так бога нет?! Почему такое?!

— Ах, послушайте, Королев, — строго замечаю я. — Во-первых, у нас сейчас идет речь о прибавочной стоимости, а не о боге или чорте, а во-вторых, охота же вам возиться с вопросами религии ... Вот лучше поучитесь тому, как это так случилось, что вы стали жертвою, брошенною в прожорливую пасть молоха, который зовется капиталом... И как бы так рабочему классу насмерть поразить это чудовище... А библейского-то этого бога вы пошлите к чорту, и дело с концом!..

Говоря так, я был глубоко убежден, что разговоры о религии только понапрасну отвлекут внимание моей аудитории от важного и существенного — от экономики и социализма — в сторону метафизических умствований. С таким же недружелюбием я встречал и другие «не относящиеся к делу» вопросы — напр., о происхождении мира или человека, — вопросы, на которые очень часто требовал прямых ответов все тот же неукротимый Королев, не без поддержки, впрочем (робкой и дипломатической), со стороны вдумчивого Галактионова. Кажется, если не ошибаюсь, таким же предрассудочным отношением к естественным запросам ума стремившегося «из мрака к свету» рабочего грешили и многие другие интеллигенты, бравшиеся в то время за дело социалистической пропаганды в рабочих кружках.

В пояснение этого обстоятельства замечу, между прочим, следующее. Нельзя сказать, чтобы я и мне подобные просветители рабочего класса не придавали большого значения делу ознакомления рабочих с естественно-научными элементами материалистического мировоззрения. Но нам казалось, что принцип разделения труда и экономии сил требует от нас сужения нашей задачи до пределов чисто социалистической пропаганды. Общее же развитие рабочий сможет получить и в своей вечерней школе.

— А что же представляла из себя эта вечерняя школа? — спросит иной читатель. — О, вечерняя школа в описываемое время была огромным фактором революционной работы среди рабочих.

Подчиненная контролю придирчивого чиновника — инспектора, она долгое время не привлекала внимания охранки или, лучше сказать, не в такой мере привлекала, чтобы революционерам нельзя было с нею оперировать. Под невинным соусом преподавания географии по какому-нибудь Смирнову или истории по Иловайскому — пробравшаяся в эту школу учительница-социалистка давала рабочим элементы материалистического миросозерцания и политической грамоты. Правда, такой учительнице приходилось изворачиваться, опасаясь и посещений инспектора, и соглядатайства шпиона из среды слушателей, и подвоха со стороны какой-нибудь товарки по работе в школе, прислужающей начальству и готовой даже в случае чего и на донос. Но наши товарищи-учительницы великолепно приспособлялись к своей роли и не только с честью выполняли свою чисто-учительскую функцию, но и помогали революционным организациям подбирать кружки из рабочих для последней обработки их под знаком социалистической пропаганды. С этой целью учительница внимательно изучала индивидуальность каждого посетителя школы, делала на основании этого знакомства отбор наиболее доброкачественных экземпляров, постепенно подготовляла их для нелегальных форм восприятия идей социализма и в таком уже виде передавала в значительной мере обработанный материал специальному пропагандисту для дальнейшей выучки.

При некоторых школах устраивались даже конспиративные квартиры, а сами учительницы начинали увлекаться нелегальной работой. Так, например, при Глазовской вечерне-воскресной школе в квартире рабочего Рядова частенько устраивались конспиративные собрания. Учительницы этой школы — Сибилева, Устругова и Агринская — сильно скомпрометировали себя в глазах полиции своим непосредственным участием в нелегальных видах работы. В то же самое время и Н. К. Крупская, работавшая в Варгунинской вечерне-воскресной Смоленской школе, по ее собственным словам1, «через школу хорошо знала рабочую публику на близлежащих фабриках и заводах, знала, где кто имеет влияние и т. п. Большинство рабочих, посещавших кружки, ходило и в школу, заводило и там новые связи и т. п.». «Хотя прямого разговора не было, — поясняет она, — но ученики прекрасно знали, что я принадлежу к определенной группе, и я знала, кто из них в какие кружки ходит». В той же школе работали 3. П. Невзорова и А. А. Якубова, тоже связанные с нелегальными организациями.

Может быть, даже можно было бы задним числом пожалеть о том, что наши товарищи, учительницы воскресных школ, не выдерживали принципа разделения функций и переплетали свою легальную деятельность с нелегальной. Но, скорее всего, иначе и быть не могло.

Что же касается огромной положительной роли вечерних школ для революционной пропаганды среди столичного пролетариата, то она совершенно ясна. Около этих школ питались и «старики», и «молодые» (чернышевцы тож), и народовольцы... Вот почему даже такая школа, как Глазовская, где была подобрана учительская радикальная интеллигенция не из социал-демократической среды, об'ективно должна была обслуживать интересы социал-демократической борьбы.

Не мудрено, что и жандармское дознание, натыкаясь много раз на имя В. Сибилевой в связи с именами очень многих рабочих, прошедших через Глазовскую школу и связанных в свою очередь с рабочими кружками, обслуживаемыми группой социал-демократов, ничего другого не могло и придумать, как занести ее, вместе с Е. Д. Уструговой и с сестрами Агринскими, за одну скобу с социал-демократами — вопреки действительности.

Кстати сказать, — раз речь зашла о Верочке Сибилевой, — она пользовалась большой популярностью среди рабочих. Я очень хорошо помню ее красивое, кругленькое личико, дышащее молодостью и энергией. Смерть, однако, не пощадила ее молодости. Она умерла в 1898 г. в Астрахани, будучи туда сослана по окончании нашего процесса. (Кажется, ее сначала сослали в Архангельск, но, в виду совершенно расшатанного тюрьмой ее здоровья, Архангельск был заменен ей Астраханью).

Любопытно отметить, что в свою очередь и я, вышедший из недр народовольчества, вел свои беседы с рабочими, основываясь на прочитанных мною и проштудированных страницах из Маркса (я был одним из немногих счастливцев-обладателей I тома «Капитала»), из Лассаля, даже из Чернышевского, но клянусь честью, что мне и в голову не приходило хотя бы даже ex officio подсовывать моим слушателям народнические теории Н. К. Михайловского, Николай — она, В. В. и Ко. И это происходило вовсе не потому, что во мне проснулось недоверчиво-критическое отношение к народничеству, а вышло как-то само собою, — так сказать, по независящим от меня обстоятельствам. Правда, я уже болезненно переживал тогда тот умственный кризис, о котором говорил выше. Но я еще не смел круто повернуться спиной к своим прежним фетишам, я еще не отделился от той пуповины, которая меня связывала с детским местом моего революционного развития в его эмбриональной стадии.

Если я как бы и позабыл о своих народнических догматах, то это прежде всего и весьма просто об'яснялось тем, что я имел дело с кусочком общественной среды, совершенно определенно пред'являвшей спрос на идеологические элементы своего особого классового самоопределения. Заговори, например, я со своей аудиторией об общине, о земледельческих артелях, о тяготении мужицкой России к коллективистическим формам жизни, о самобытных путях развития русского народа, о неприемлемости для него капиталистического развития и т. д. и т. д. — и я скоро должен был бы почувствовать, что мои семена падают на неблагодарную почву. В то же время животрепещущие злобы дня — о том, что творится на Путиловском заводе, у Лаферма или у Торнтона — были властными центрами нашего общего внимания. Какое там, чорт, артели или община, когда тут в спешном порядке нужно разрешить задачу об организации стачечного фонда или кассы взаимопомощи!.. И я искренно увлекался этими новыми для меня мотивами, новыми заданиями.

Словом, не рабочие приспособлялись к моему мировоззрению (довольно-таки путанному в тот период), а наоборот, я был увлечен внешними стихиями и приспособлялся к потребностям своей аудитории. И это обстоятельство до такой степени сыграло роль могучего фактора в процессе моего политического перевоспитания, что никто иной, как я же сам, уничтожил почти всю пачку в 300 экземпляров прокламации «Императорского дома нашего приращение», не желая распространять этой листовки плохого бунтарского тона среди рабочих.

Думаю, что революционная работа и многих других выходцев из народовольческих организаций носила в то время такой же характер приспособления к новым стихиям жизни. Не даром же сбитая с толку прокуратура умозаключает:

«Из всего вышеизложенного усматривается, что дознаньем установлены данные, указывающие, что группу «народовольцев», совершенно расстроенную в 1894 г. уголовным преследованием, заменили в противоправительственной пропаганде среди рабочих лица одинаковых с народовольцами убеждений (курсив мой, П. Л. Очевидно, с точки зрения подслеповатой охранки все кошки стали серы), но начавшие действовать по иной программе и именовавшиеся социал-демократами».

В известном, очень условном, смысле жандармы были правы. Время нытья революционной интеллигенции и ее плача на реках вавилонских прошло. В центрах рабочего движения жизнь забила ключом. Стачечная волна подняла полуразбитое суденышко русской революции с мели реакции и бросила вместе с обновленным его командным составом в водоворот бурной политической жизни. Революционер старой марки, если только он не спешил спрятаться от этой жизни и замуроваться в тех говорильных тайниках, где лишь много болтали для самоуслаждения по Михайловскому, а выступал на путь практической революционной работы, ничего другого и выдумать не мог, как итти в рабочую среду, говорить там о заработной плате, о 8-часовом рабочем дне, о борьбе с хозяевами, о стачках и т. п., вести пропаганду, придерживаясь экономической теории Маркса, самому таким образом попадать в гущу саморастущего рабочего движения и на этой почве обновлять свой идейный багаж. Недреманое же око жандармерии, имея в поле своего зрения переплетающиеся линии «преступной деятельности» в одних и тех же плоскостях как народовольцев, так и социал-демократов, оперируя с агентурными данными о вольном или невольном контакте и тех и других, толкавшихся около одного и того же объекта своей работы, в конце концов переставало правильно различать не только революционные оттенки, но и основные цвета.

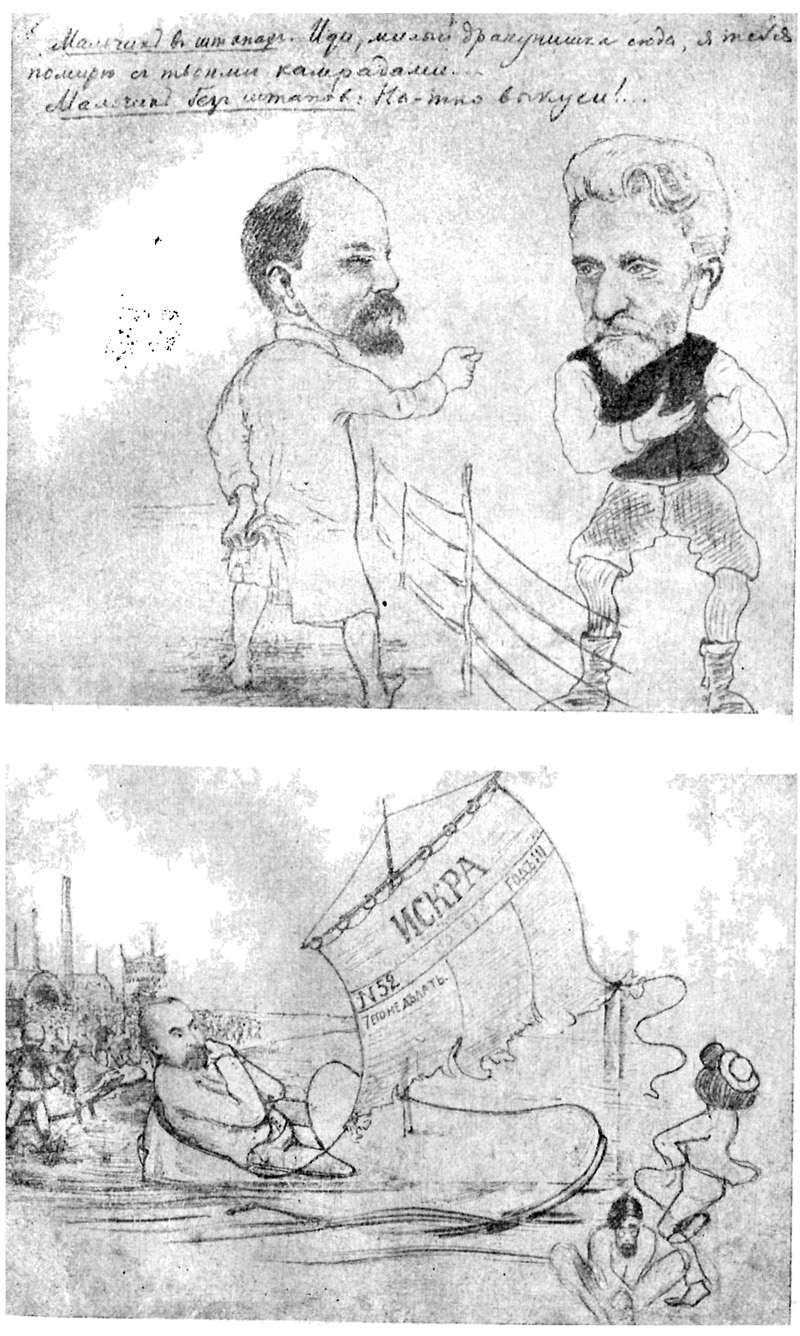

Как известно, главная роль по работе среди петербургского пролетариата в 1894 — 1895 г.г. принадлежала группе социал-демократов, известных под именем «стариков». Эта группа была сильна не столько количественно, сколько качественно. Деятельностью этой группы руководил Владимир Ильич Ульянов, относительно которого видавшие его летом 1895 г. за границей Г. В. Плеханов и П. Б. Аксельрод отзывались, как о единственном в своем роде человеке, необычайно счастливо соединявшем в своем лице и великолепного практика и блестящего теоретика. Около Владимира Ильича сгруппировалась кучка интеллигенции, прошедшая такую марксистскую выучку, которая сразу определила весьма выдержанную линию ее социал-демократической работы. Со «стариками» в некотором роде конкурировали «молодые», руководимые Чернышевым. Это были социал-демократы уже совершенно другой марки. У них не хватало того теоретического багажа, которым могли похвалиться — не говоря уже о Владимире Ильиче — некоторые из членов его кружка, как, например, Ю. О. Цедербаум, Г. М. Кржижановский и В. В. Старков.

Следующую ступень занимали народовольцы, по большей части предоставленные самим себе и действовавшие за свой собственный риск и страх.

Хотя, как это я старался выяснить выше, условия революционного момента на практике сближали их работу с однородной деятельностью социал-демократических кружков, но ни идейной выдержки, ни определенности в методах работы у них, конечно, не могло быть. Центр притяжения у всех этих элементов был общий, но, если группу В. И. Ульянова можно было бы сравнить с планетой, окончательно сформировавшейся из революционных сгустков, то одиночек из народовольческой «туманности» хочется уподобить блуждающим кометам, которые то приближаются к своему центру тяготения, то удаляются от него, чорт знает, на какое расстояние. Зато работа такого кустаря-одиночки как-будто выигрывала в смысле большей красочности, более свободного развертывания присущих ему творческих сил, большей, так сказать, романтичности. Сейчас я считаю очень сомнительными эти преимущества, но когда-то, в те далекие времена, я сознательно предпочитал роль кустаря-одиночки более стесненному, как мне казалось, положению членов той или иной сплоченной группы, действующих друг на друга самоограничительно.

— Никто, мол, мне не указчик; я сам себе ответственный руководитель!

По праздничным дням или по канунам праздников моя группочка рабочих собиралась где-нибудь за городом — то за Балтийским вокзалом, то за Волковым кладбищем, то за Невской заставой или в каких-нибудь иных укромных местечках. Чтобы замаскировать свою интеллигентскую внешность, я заказал себе высокие сапоги охотничьего типа, воображая, что они, вместе с картузом, лихо заломленным набекрень, придадут мне достаточно демократический вид. Не думаю, впрочем, что именно эти сапоги долгое время, на протяжении 8 — 9 месяцев, спасали меня от провала. Вероятнее всего, мое положение чиновника (пожалуй, уже не рядового) в гораздо большей степени способствовало тому, что внимание охранки не сразу было обращено в сторону «благополучного россиянина», связавшего свою судьбу с благами 20-го числа.

Но, как бы то ни было, не чувствуя себя еще опутанным паутиною шпионских наблюдений, я становился все более и более дерзким в своих похождениях. Однажды, например, мне пришла в голову идея собрать вокруг себя более значительную аудиторию, чем мой кружок, и кстати дать возможность расправить в этой обстановке свои агитаторские крылья моим лучшим ученикам — Антушевскому и Галактионову. Сходка где-нибудь в лесу, с непременным присутствием на ней шпика, от которого никак в таких случаях не удается уберечься, мне нисколько не улыбалась.

И вот мне пришло в голову нанять финляндский пароходишко якобы для увеселительной прогулки. Зараженный моим авантюризмом Антушевский одобрил этот план и взял на себя его выполнение, — разыскал такой именно пароходишко, какой был нам нужен — с парою матросов-финляндцев, плохо понимающих русский язык, составил с очень строгим выбором список будущих пассажиров (предполагалось собрать, насколько помнится, человек 75) и закупил нужное количество провизии — французских булок, чайной колбасы, а также несколько бутылок водки — отчасти в целях имитации «пиршества», а отчасти для того, чтобы напоить до положения риз пароходную команду.

Весь наш кружок ждал этой прогулки по Неве с величайшим нетерпением. Антушевский и Галактионов заготовляли речи, с которыми собирались выступить на пароходе. Была выработана программа дня. Начало сентября предвещало хорошую погоду. Одним словом, мы были настроены весьма радужно. Но, как водится в таких случаях, вышла какая-то путаница с назначением дня отъезда, и на наш «Тулон» явилось вместо 75 человек не более 25 — 30 приглашенных гостей.

Примирившись, однако, с этой неприятной неожиданностью, мы ранним утром отчалили от пристани у Летнего сада и пустились в путь вверх по Неве. День выдался теплый, солнечный. Вот уж и Охта осталась позади. Освобожденная от скучных городских построек и от унылых фабричных корпусов с их вытянутыми к небу трубами, могучая река ласкает наш взор своей зеркальной ширью. Мимо нас мелькают зеленые берега; на этом зеленом фоне пестреют золотые блики осенней листвы берез и осин. А гам — на горизонте туманятся лиловатые дымчатые дали.

Иллюзия свободы опьяняет нас. И по программе, а еще более сверх всякой программы льются обильными потоками на излюбленные темы речи, завязываются споры. Затем запевалы затягивают песню, дружно подхватываемую хором.

От этого ясного голубого неба, от этих залитых солнечным светом ландшафтов нам еще более, еще увереннее хочется смотреть вдаль, где, к сожалению, так еще туманно, так эскизно вырисовываются светлые перспективы борьбы рабочего класса за новый мир.

— А что же делать рабочей женщине в этой борьбе? — подымает спорный вопрос Верочка Сибилева. — Ведь работница несет двойное иго, находясь под гнетом и капитала, и семейной домостроевщины...

Мнения разделились. Я стою на той позиции, что женский вопрос разрешится только тогда, когда будет благополучно ликвидирован вопрос о всем «четвертом» сословии в целом, ибо только при социализме будут изжиты эксплоатация, рабство и гнет во всех их видах и формах, а в том числе и семейных. Наши женщины (их было две на пароходе) настаивают на необходимости поддерживать самостоятельное женское движение. Торжествует в конце-концов синтетическая точка зрения. Если, мол, будет почва для самостоятельного объединения женщин работниц, то следует относиться к этому явлению благосклонно, отнюдь, однако, не поддерживая иллюзий о достижении полной эмансипации женщины вне борьбы рабочего класса за социализм.

Время летит незаметно. Вот уже и солнце начинает спускаться к горизонту. Пароход наш, на полдороге к Шлиссельбургу, прежде чем повернуть назад, где-то в красивом местечке делает часика на 1 1/2 привал. Наша публика высыпает на берег, дурачится; играет в горелки и дышит полной грудью, захватывая жадными легкими напоенный ароматами соснового леса чистый, бездымный и беспыльный воздух. Серовато-желтые с зеленоватым оттенком лица рабочих начинают покрываться легким румянцем...

Прогулка в тот день сошла для нас благополучно. Охранники прозевали ее. Но если бы даже при возвращении нашего парохода нас поджидала уже расплата за дерзостное деяние, наказуемое по такой-то статье, если бы нам пришлось в качестве заключительного аккорда к нашему веселому дню испытать в тот же вечер прелести ввержения нас в каменные мешки, я не думаю, чтобы у многих из нас шевельнулось в душе чувство горечи, протеста или раскаяния. Не много таких хороших дней выпадало в серой жизни тогдашнего рабочего. Это был наш импровизированный праздник, который позволил нашей случайной группочке не только на минуту отдохнуть от скучных серых будней жизни, но и восприять его, как символ, как легкий намек, как предвосхищение того далекого, того желанного идеала свободной братской жизни, который маячил перед нашим умственным взором светлой звездочкой на темном горизонте окружающей действительности.

Впоследствии жандармы, найдя у арестованного Антушевского пароходную квитанцию, написанную на мое имя, задним числом вскрыли картину нашей прогулки, считая этот эпизод одним из самых выпуклых моментов моего «преступного» поведения, но все же главную мою роль они видели в моих функциях печатника для обслуживания, как им казалось, издательских нужд социал-демократов.

Нужно заметить, что я действительно несколько специализировался в этом деле, но без получения на этот счет каких-либо заданий социал-демократической группы, а по собственной инициативе, в качестве, так сказать, «свободного художника». Впрочем, точнее было бы сказать, не я специализировался, а выявил свою богатую творческую инициативу С. С. Гуляницкий, мною только стимулируемый и в некотором роде «развращенный».

Славный был парень — этот студент-технолог — Степка Гуляницкий. С кристаллически чистой душой, он был плохой политик и оставался довольно таки равнодушным к тем «нашим разногласиям», которые раскидывали революционную интеллигенцию того времени в разные стороны. Он готов был сочувствовать и служить всему, что революционно отрицало полный грубого насилия над личностью человека порядок вещей, но служить не в качестве первой скрипки, а в роли подсобной технической силы, тем более, что вечные заботы о куске хлеба для семьи (у него была жена и ребенок) не располагали его к выступлению на первые боевые позиции. Задумавши отдаться целиком революционной работе, я сошелся с Гуляницким и снял с ним общую квартиру, занимая в ней одну комнату под видом его жильца.

Я знал, что даже очень нужные прокламации, призывающие, напр., к срочной забастовке, очень часто пишутся от руки и распространяются среди рабочих в количестве, не превышающем десятка экземпляров. Чем особенно страдала и группа В. И. Ульянова, так это отсутствием печатной техники. Поэтому предпринятые мною самостоятельные шаги к постановке мимеографического дела были как нельзя более кстати. Я уже стал получать довольно много конспиративных заказов, иногда из неизвестных мне источников, пока обыск и арест не оборвали моей налаженной работы. К сожалению, я не успел передать секретов моей техники следующему революционному поколению, и все изобретательское остроумие Степки Гуляницкого, который был арестован вместе со мной, пропало даром.

А Гуляницкий оказался действительным гением изобретательности2. Наша задача, которую мы поставили перед собой, заключалась в том, чтобы отыскать наиболее простые, наиболее дешевые, а самое главное — наименее нарушающие условия конспиративности способы тиснения.

Прежде всего необходимо было состряпать типографский валик. Вопрос заключался в том, из какого материала его приготовить. После нескольких опытов мы с Гуляницким нашли, что продаваемое в аптекарском магазине растение агар-агар вместе с глицерином и водой в известной определенной пропорции дает как раз подходящую упругую массу, которую стоит только отлить в цилиндрическую форму около железного стержня с выступами (чтобы масса не скользила вокруг стержня), приделать ручку, охватывающую своими гнездами концы железной оси валика, — и инструмент готов.

Второе затруднение заключалось в том, чтобы получить восковую бумагу, которая годилась бы для мимеографического печатания. Опыты с папиросной бумагой, одна сторона которой протаскивалась по поверхности определенной смеси из парафина, стеарина и спермацета (состав смеси был открыт все тем же Гуляницким), подогреваемой в особо приготовленном для этой цели корытце, дали, в конце концов, превосходные результаты. Бумага нашего изготовления более удовлетворяла нас, чем продававшаяся в магазинах, и мы заготовили ее целую стопу, предварительно отпечатавши на ней клетчатую сеть для удобства писания.

Затем на очередь всплыла проблема пробивания на этой бумаге букв из ряда микроскопических дырочек, через которые должна проходить типографская краска. В продаже для этих целей служил резец с колесиком на конце. Но покупать какую бы то ни было полиграфическую принадлежность было рискованно. И вот Гуляницкий додумался до простого способа — писания стальным прутом на навощенной бумаге, наложенной на напильник с мелкими нарезками (от 60 до 80 на 1 см.).

О картонной рамке, к которой прикреплялся трафарет с написанным текстом (тоже простыми способами: края папиросной бумаги с наскобленным под ним парафином или стеарином, проутюживались нагретым на лампе ножом), я уже говорил выше при описании момента моего ареста.

Все эти приспособления вместе с типографской краской, которую, к сожалению, нам пришлось купить, обошлись, насколько мне помнится, в три рубля с копейками. Таким образом, простой, дешевый и конспиративный способ размножения революционных небольших изданий был нами открыт. Можно было, не подновляя трафарета, получить сразу по несколько сот (и даже около тысячи) вполне отчетливых экземпляров. Но, повторяю, нам не удалось передать в наследие наше открытие последующим работникам, так как те лица, которые были посвящены в этот секрет (Антушевский, Романенко), были вместе с нами арестованы.

Примечания:

1 См. ее воспоминания в №№ 7 — 10 «Творчества» за 1920 г.