С. С. Попова

МЕЖДУ ДВУМЯ ПЕРЕВОРОТАМИ

Документальные свидетельства о событиях лета 1917 года в Петрограде

(по французским и российским архивным источникам)

Настоящее исследование посвящено ряду проблем дооктябрьского периода российской истории, до сих пор остающихся открытыми: версии о проезде ленинской группы политэмигрантов через территорию Германии в результате политической договоренности с немецким правительством, о Ленине как «немецком агенте», участии фирмы Парвуса и банка Улофа Ашберга в «перекачке» немецких денег для большевиков в банки России и др. Документально подтверждается причастность французской разведки, Альбера Тома к созданию этих версий. Источниковедческой базой служат впервые вводимые в научный оборот документы из фондов французских и российских архивов, имеющие непосредственное отношение к событиям между двумя переворотами. Тексты документов снабжены подробными комментариями информационного характера, позволяющими проследить логическую связь между отдельными историческими свидетельствами. Документальный сборник дал возможность исключить искажение многих, становящихся очевидными, фактов, часто встречающихся и в книгах зарубежных авторов, переведенных и последние годы на русский язык, и может служить базой для дальнейших объективных, непредвзятых исследований по данной тематике.

«…историку факты приходиться выковыривать из груд вымысла».

Из письма Б.И.Николаевского

В.Л.Бурцеву. 1932 г.

«Я всегда заявлял во Франции, что Ленин, характер которого я знаю, был вне всякого подозрения».

Альбер Тома, известный французский социалист и политик, признался в этом через несколько лет после того, как по его же указанию в июне 1917 г. французскими агентами начался активный поиск сведений, которые могли бы доказать связь большевиков с немецким правительством и тем самым дискредитировать их лидера в глазах общественного мнения.

Воздействие пацифистских, интернационалистских настроений, пораженческих идей большевиков на моральное состояние армий вызывало серьезные опасения как у Временного правительства, так и у союзников России в Первой мировой войне. Отсутствие убедительных доказательств в «сговоре» большевиков с немцами заменяется предположениями, использованием доносов, ложными свидетельствами, что впоследствии и породило миф о Ленине как «немецком шпионе», о «пломбированном вагоне», в котором он вернулся в Россию через территорию Германии. В наши дни, когда большевистские идеи подверглись серьезной критике и пересмотру, этот миф продолжает жить уже как некая аксиома, не требующая доказательств.

Публикуемые документы во многом помогают развеять этот миф.

Ленин в Стокгольме перед возвращением в Россию, апрель 1917 г

Реставрация изображения

ВВЕДЕНИЕ

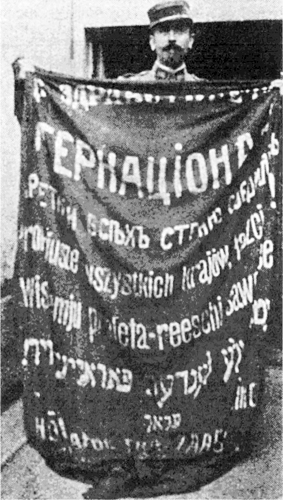

Февральскую революцию в России страны, противоборствующие на фронтах Первой мировой войны, восприняли как событие, могущее спать определяющим для ее итогов, основным «фактором» в завершении многолетней битвы за передел мира и сфер влияния. И если Германия была заинтересована «любой ценой нейтрализовать Россию», то Антанта, напротив, стремилась предотвратить развал русской армии, заключение Временным правительством сепаратного мира. Но средства обе стороны использовали одинаковые: пропаганда, финансовые вливания, деятельность разведок. Социалисты союзных и нейтральных стран, со своей стороны, пытались воздействовать на Петросовет непосредственно, через прямые контакты с ним, что вызвало у французского посла М. Палеолога даже опасение, как бы этот новый социалистический орган власти не превратился в международный социалистический конгресс (Часть II, док. 2). Лидеры шведской и датской социал-демократических партий Я. Брантинг, ориентированный на союзников, и Ф. Боргбьерг, заклейменный позже Лениным как «агент немецкого правительства», приезжают с единым намерением добиться участия русских социалистов в Стокгольмской международной социалистической конференции, планировавшейся на лето 1917 г. для достижения общего мирного урегулирования.

По инициативе военных представителей Англии и Франции при Ставке, в Россию следуют делегаты соцпартий и профсоюзов их стран, а также США (тогда САСШ), Бельгии, Италии.

Наиболее значительной была чрезвычайная миссия французского социалиста Альбера Тома. К его приезду в Петрограде уже находились три французских депутата-социалиста — М. Муте, М. Кашен и Э. Лафон. Но именно Альберу Тома французское правительство предоставило широкие полномочия, в т. ч. и для определения своей дальнейшей политики в отношении революционной России, так как он был не только видным социалистом, по и членом правительства — министром вооружения и военной промышленности. Это давало возможность установления контактов как с Петросоветом, так и с Временным правительством, с тем чтобы удержать новую Россию в русле союзнической политики, попытаться смягчить разногласия между П.Н. Милюковым и А. Ф. Керенским.

Второй приезд А. Тома в Россию1 продолжался 54 дня (с 9 апреля по 1 июня ст. ст. 1917 г.): состоялся через шесть дней после возвращения В. И. Ленина из эмиграции через территорию Германии, а завершился после создания 1-го коалиционного Временного правительства.

С приездом в Петроград Тома был «захвачен магнетической атмосферой русской революции»2. Он был убежден, что в России «зарождается будущее социализма». Полемизируя с послом, известным своими монархическими взглядами3 и воспринявшим революцию как катастрофу, Тома говорил ему: «Нас разделяет то, что в Вас нет веры в могущество революционных сил, тогда как я абсолютно верю в них4.

Но одной из главных побудительных причин отправки французским правительством министра вооружения в Россию было выяснить состояние русской армии, военную и, главное, моральную готовность ее к новым наступательным операциям на фронте. Тома знал о пацифистской пропаганде в России, в армии и считал важным противопоставит» ей союзническую пропаганду, к реализации которой приступил буквально на следующий день по приезде в столицу.

Но, вопреки утверждению Керенского, не привез и, следовательно, не передавал Тома первому главе Временного правительства князю Г.Е. Львову «некоторую в высшей степени важную информацию о связях большевистской группы во главе с Лениным с многочисленными немецкими агентами»5.

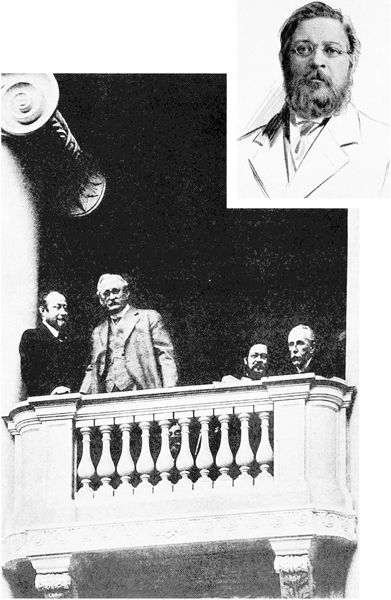

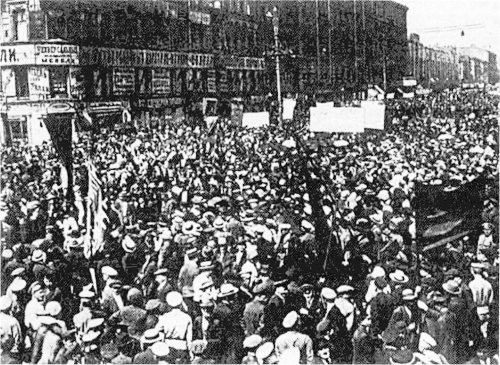

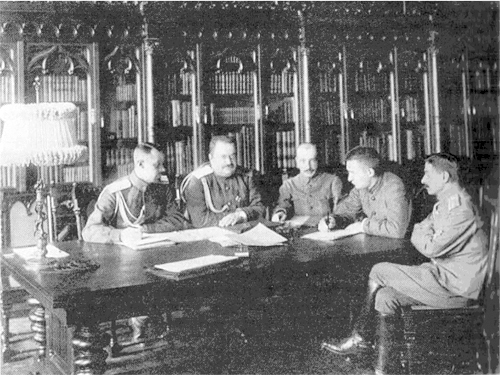

Альбер Тома во время пребывания в Москве 7-9 мая 1917 г.

Альбер Тома в посольской ложе вместе с союзными послами на торжественном заседании членов Госдумы 27 апреля 1917 г.

Насколько сильна «непримиримая оппозиция» в лице большевистской партии, насколько сильна тяга русского народа к миру, посланник Франции понял только в России. Подтверждением для таких выводов может служить «Русский дневник» Тома, опубликованный в 1973 г. американским историком И. Синаноглу (I. Sinanoglou)6. Он представляет собой ежедневные записи А. Тома о его встречах в Петрограде, Москве, Киеве, Каменец-Подольске, Черновцах, Яссах с представителями военных, политических, финансовых, общественных кругов, журналистами, в т. ч. и с В.Л. Бурцевым, Г.А. Алексинским, инициаторами версии о Ленине как немецком агенте, с союзными дипломатами и, конечно, с сотрудниками французской военной миссии.

В первые же дни Тома беседует с графом де Шевийи (de Chevilly), полковником Рампоном (Rampont), капитаном де Малесси (de Malessye). Они настроены крайне агрессивно и решительно, считают, что России нужно угрожать, выдвигать условия от имени Антанты, от имени заимодавцев, вложивших свои капиталы в русскую промышленность, чтобы побудить русских к войне, а Временное правительство — к перевороту для достижения твердой власти. Полковник Рампон, представивший Тома отчет о положении в России и свои предложения, убеждал, что нужно воздействовать прежде всего на партию Ленина и не пренебрегать при этом никакими средствами7.

После встреч в посольствах Англии и США, по инициативе А. Тома, на конференции союзных дипломатов создается межсоюзническая комиссия по пропаганде «для решительного и быстрого воздействия на русское общественное мнение», «для стимуляции боеспособности русской армии»8. Председателем этой комиссии, «в целях обеспечения единства действий и избежания противоречий», назначается граф де Шевийи9. В него входило несколько служб, занимавшихся распространением листовок, пропагандой словом и афишами, созданием пресс-агентства, союзнической газеты, контактом с русскими газетами10. В выделении средств на эти цели участвовали русские фирмы, Русско-Азиатский банк, правительства Англии, Франции, США. На первые три месяца расходы предусматривались в 1 050 000 руб11.

Для усиления союзнической пропаганды, по просьбе А. Тома и с согласия генерала М.В. Алексеева, в Россию с политической миссией направляются русские политэмигранты — волонтеры во французской армии во главе с французским офицером Луазоном (что и явилось причиной ее провала: см. Часть II, док. 7, 10; Дополнение к Части II, док. 1—3).

Обширен был круг общения Альбера Тома с русскими социалистами, трижды он выступал с речью в ИК Петросовета, неоднократно встречался и с Г.В. Плехановым. Вот запись о встрече с ним 23 апреля (6 мая): «Я посещаю Плеханова, который с достоинством продолжает принимать в скромном и удаленном от центра доме, предложенном ему Иорданским, всех тех, кто приходит за советами и для подтверждения своей верности революционным идеалам. Но я спрашиваю себя, есть ли действительно у них желаемая организация и достаточно ли прилагается усилий. Сама фраза, что он не ищет финансовых средств, так как не знает, как использовать те, которыми уже располагает, убеждает меня, что отсутствует и инициатива, и организация... Он ведет старую полемику с Лениным, как будто по-прежнему еще находится в далеком швейцарском местечке. Он не ощущает движения в его развитии»12.

Расстроила Тома и встреча с М. Горьким, состоявшаяся 22 мая (4 июня): «Полдень примечателен визитом к Горькому. Мне очень хочется использовать этот визит, с тем чтобы упрекнуть за позицию его газеты13. Я находился рядом с искренним, очень обескураженным и деморализованным человеком. Он напоминает Пети, который меня сопровождает, что перед революцией говорил о своем опасении ее преждевременности... Я показываю ему, какие усилия он мог бы предпринять. Я ссылаюсь на его авторитет, авторитет его газеты, революционное направление которой позволяет четко сказать правду о революции. Я убеждаю, что только его газета может несколько возвысить класс буржуазии и интеллектуалов, что он был бы услышан рабочими, что такая задача не по силам ни «Новому Времени», ни другим газетам. Он отвечает мне, что хорошо это понимает, но что совершил ошибку (он не уточняет, какую), что связан по рукам и ногам, что не может найти нужных сотрудников, что, таким образом, вынужден принятъ видимость позиции против западных демократий, которые он любит, что хорошо осознает, что работает не в том направлении, в котором бы желал. Он заканчивает разговор несколькими обескураживающими словами, но обещает мне приложить усилия и действовать в нашем направлении.Это все тот же нигилизм, то же признание беспомощности, поистине приводящее в отчаяние западного человека»14.

Дневниковые записи Альбера Тома дополняются телеграммами его из России премьер-министру А. Рибо, содержащимися в одном из дел фонда Военного министерства Франции (Часть II, док. 4—10, 12)15.

После отъезда М. Палеолога Рибо просит Тома, с единодушного согласия всего правительства Франции, продлить свою миссию в России, так как только он, по их мнению, «мог давать авторитетные советы Временному правительству, которые имели шанс быть услышанными»16.

Но А. Тома разделяет точку зрения Керенского, настаивавшего на изменении «империалистических целей войны». Военный министр 1-го коалиционного Временного правительства считал, что «у русской республики две опасности: сторонники Милюкова и сторонники Ленина»17.

Во время поездки вместе с Керенским в мае 1917 г. на передовые линии фронта Тома обнаруживает, что антисоюзническая, ленинская пропаганда ощущается даже там.Это крайне обеспокоило его. Он телеграфирует Рибо из Ясс 29 мая о своих впечатлениях от встреч с солдатами: «Задавали коварные вопросы о секретных договорах и позиции французских социалистов по отношению к ним. Тем не менее я сохраняю веру в возможность наступательных действий... Если есть возможность вновь взять армию в свои руки, то нужно создать солидную организацию по пропаганде для разрушения всяких легенд, распространяемых в армии»18.

Но ни организаторское рвение, ни социалистический пыл, ни страстное красноречие французского министра-социалиста на многочисленных митингах солдат и рабочих с желанием воодушевить русский народ по отношению к войне не достигли тех целей, ради которых он приехал и Россию. Не смог Тома убедить и свое правительство в необходимости новой ориентации в отношении России. Созданная им комиссия по пропаганде не приносила желаемых результатов: через три месяца после его отъезда из России новый начальник французской военной миссии генерал Ниссель был озабочен теми же проблемами (Часть II, док. 23)19.

Альбер Тома в сопровождении генерала Л.Г. Корнилова на Карпатском фронте

А.Ф. Керенский на фронте в 8-й армии генерала Л.Г. Корнилова, июнь 1917 г.

Наверняка Тома обсуждал более радикальные меры по изоляции большевиков с сотрудниками французской военной миссии, с «официальными» и «официозными» агентами французской разведки в России. Но даже Дневнику он не доверяет имени Пьера Лорана, одной из ключевых фигур в деле поиска французской разведкой «германского следа», встречи с которым наверняка имели место. С начала 1917 г. Лоран возглавлял вместе со своим помощником Фо-Па-Биде филиал разведслужбы 2-го бюро генштаба французской армии в Петрограде и, по его словам, «занимался прежде всего большевистскими замыслами, соответствовавшими планам немецкой службы пропаганды и разведки» (Часть II, док. 90).

Именно с этим «энергичным офицером французской службы» и представителями Межсоюзнического контрольного бюро (МСБ) при Главном управлении Генерального штаба (ГУГШ) в Петрограде английским капитаном С. Аллеем (S. Alley) и французским майором Гибером (Guibert) установил контакт новый начальник контрразведывательного отделения (КРО) при штабе Петроградского военного округа (ПВО) капитан Борис Никитин в попытке предотвратить беспрепятственный въезд в Россию Ленина и его спутников. По его воспоминаниям, он сразу понял «необходимость в строгом контроле на границах России» за въездом эмигрантов с помощью союзных агентов, т. к. не было возможности их регистрации в самом Петрограде, а у ГУГШ, считал он, «не было ни одного секретного агента в центральных европейских государствах и даже в Стокгольме»20. Никитин заинтересован был прежде всего в подчинении ему пропускного контрольного пункта на шведско-финляндской границе — ст. Торнео. Но, согласно документам, еще до получения им новой должности туда был направлен, по поручению военного министра А.И. Гучкова, начальник Центрального контрразведывательного отделения (ЦКРО) при ГУГШ подполковник Н.М. Медведев для «воспрепятствования проникновения через границу м ентов неприятельского военного шпионажа». Срочность этой командировки была вызвана тем, что именно оттуда 7 марта поступила телеграмма о бессилии военных властей в деле контроля за все увеличивавшимся с каждым днем движением пассажиров через ст. Торнео в том и другом направлении. Только 4 мая Медведев доложил памятной запиской о постановке охраны границ Финляндии. Были выработаны временные правила досмотра, «согласно правил досмотра пассажиров на германской границе»21. Медведев предложил выделить пп. Торнео и Белоостров (русско-финляндская граница) из ведения штаба 42-го армейского корпуса и подчинения их ГУГШ.

В свою очередь, в конце мая о передаче их под свой контроль «для объединения всей службы досмотра и пропуска» ходатайствуют Борис Никитин и начальник штаба ПВО полковник Ф.И. Балабин. 2 июня просьба была одобрена в штабе Верховного главнокомандующего и даже отдан приказ о переподчинении. Но 7 июля он был отменен, т. к. выяснилось после изучения вопроса и рапортов командира 42-го армейского корпуса генерала В.А. Орановского, что эти опорные пункты, а также все пропускные и цензурные пункты Финляндии оказались бы в тройственном подчинении, была бы существенно нарушена «вся организация Финляндской пограничной охраны»22, начальником которой также состоял Орановский.

Не помогли доводы Балабина и Никитина, изложенные в секретном письме от 3 июля генерал-квартирмейстеру ГУГШ, о важности «спешного, вне очереди решения вопроса о подчинении охраны границ Финляндии» контрразведке ПВО в связи с тем, «что путь вражеских агентов, выполняющих очень важные поручения, идет через Финляндию»23.

Между тем к концу июня около 500 политэмигрантов (в том числе и члены их семей), воспользовавшись политической амнистией и льготными условиями въезда в Россию, вернулись на родину через Германию. Именно этот путь оказался единственно возможным для социалистов-интернационалистов и большевиков, пацифистские идеи которых были хорошо известны и Германии, и странам Антанты. Первыми вернулся 31 политэмигрант во главе с Лениным, в основном большевики. Несколько сот политэмигрантов разных политических убеждений, решившие дожидаться разрешения из Петрограда, вынуждены были вскоре воспользоваться выработанными ленинской группой условиями проезда через Германию, т. к. убедились, что другие пути для них были закрыты, несмотря на обещания Временного правительства и Советов. Но случилось это уже после сформирования 1-го коалиционного правительства (5 мая 1917 г.), куда вошли и меньшевики-оборонцы И.Г. Церетели и М.И. Скобелев. Лидер меньшевиков Л Мартов (инициатор проезда через Германию), противник вхождения членов своей партии во Временное правительство, не успел этому оказать противодействия. Возможно, фактор времени оказался судьбоносным для России.

Что касается мифа о «пломбированном вагоне», то он легко развеивается показаниями меньшевика Р.А. Рейна-Абрамовича (Часть I, док. 10), вернувшегося в Россию «вторым транспортом», о котором сохранился отчет офицера немецкой разведки ротмистра фон дер Планида. «Руководство этим транспортом, — пишет он, — осуществлялось в соответствии с принципами, принятыми для транспорта, ушедшего в пасхальные дни»24 (имеется в виду транспорт Ленина и его спутников: см. примеч. 2 к док. 5 из Части I).

Окончательную точку в этом надуманном мифе ставит сам руководитель разведслужбы немецкого генштаба Вальтер Николаи. В письме к жене от 23 марта 1917 г. он пишет: «Сегодня я получил запрос Министерства иностранных дел (статс-секретаря Циммермана) о том, согласно ли верховное командование с тем, чтобы Ленин проехал через Германию. Моего ведомства это касалось постольку, поскольку проезд Ленина через Германию не должен был использоваться для агитации, а его единомышленники в Германии не организовали бы демонстрации. Я не возражаю против желания Министерства иностранных дел, а лишь требую, чтобы транспорт был бы под надлежащим контролем»25.

Лишь после приезда наиболее влиятельных представителей политэмиграции, торопившихся включиться в ход политических событий в России, Временным правительством стали приниматься циркуляры, распоряжения, ограничивающие льготные условия возвращения политэмигрантов, запрещающие выдачу паспортов и денежных пособий тем из них, кто намеревался ехать через территорию враждебного государства. Такая инструкция была направлена МИДом еще 27 мая (Часть I, док. 9). Но благополучное возвращение третьей группы эмигрантов, организованной, как и второй, Цюрихским Центральным комитетом по возвращению на родину русских политэмигрантов, живущих и Швейцарии, выявило полную несогласованность в действиях основных ведомств Временного правительства (Часть I, гл. 3).

Восемнадцатого июля, по инициативе ГУПИ, А.Ф. Керенский предписывает oтмену вообще всех льгот для возвращающихся политэмигрантов и возврат к закону № 630 от 25 октября 1916 г., осложнявшему процедуру получения разрешений на въезд в Россию и приравнивавшему политэмигрантов (всего их было около шести тысяч) к десяткам тысячам граждан России, желавшим вернуться на «обновленную родину». Пограничные пункты на российских границах не справлялись с массовым наплывом россиян, уехавших по разным причинам из царской России (к июлю 1917 г. только в Швеции их скопилось до 43 тысяч).

Застигнутые буквально врасплох этой инструкцией, эмигранты, многие уже с паспортами на руках, оказались в крайне бедственном положении, о чем потоком шла информация в МИД с Севера и Дальнего Востока России, от посольств, консульских миссий, комитетов по репатриации (см. Дополнение к Части I).

Товарищ министра иностранных дел A.M. Петряев безуспешно отстаивает перед военным министерством «точку зрения полной неприменимости» правил закона 1916 г., что еще раз доказывает, что инициатива в решении судьбы политэмигрантов находилась в руках военного ведомства, а не МИДа и его Правового департамента, в том числе вице-директора А.И. ДоливоДобровольского. Именно на него, министров П.Н. Милюкова и М.И. Терещенко возлагал «высшую государственную ответственность» начальник международно-правового отдела МИДа Г.Н. Михайловский в своих воспоминаниях за то, что они не придавали якобы большого значения приезду Ленина в Россию, «продолжали доставлять Ленину, Троцкому и К° готовые кадры в лице возвращающихся на родину амнистированных эмигрантов»26. Для некоторых из них самим Керенским делались и отступления от инструкций. По его личному распоряжению в августе и сентябре 1917 г. получили разрешение на возвращение в Россию 10 политэмигрантов из Бельгии и 8 — из Болгарии, проехавших через Германию и ожидавших своей участи в Стокгольме. Их сочли политически благонадежными, не причастными к военному шпионству. Среди них был и большевик Н.А. Семашко, назвавший поручителями за себя лидеров различных политических течений — Ленина, Плеханова, Мартова, Троцкого и др. (Часть I, док. 27, 31).

Не помогла воспрепятствовать возвращению большевиков, социалистов-интернационалистов и союзническая разведка, доставлявшая сведения порой сомнительного характера или явную дезинформацию.

После исключения сразу после Февраля из списков Центрального военно-регистрационного бюро (ЦВ-РБ) ГУГШ политэмигрантов, включенных в них «лишь на основании политической неблагонадежности, по взглядам старого правительства», некоторые продолжали еще в течение нескольких месяцев числиться в межсоюзнических контрольных списках (списки Интералье) и, по указанию Милюкова, а затем Терещенко, просеивались через это сито.

По инициативе французского военного атташе в Стокгольме Л. Тома, которому была отведена, скажем, забегая вперед, важная роль в сборе сведений о большевиках по своим каналам, французское консульство в Стокгольме получило разрешение от Терещенко вести «контроль за лицами, направлявшимися в Россию». К сотрудничеству с ГУГШ, к деятельности в МСБ вскоре подключились и США27.

Между тем последние дни пребывания в России французского министра вооружения были, судя по его «Русскому дневнику», очень продуктивными. Накануне отъезда из России А. Тома передает Керенскому некие документы, которые хранил для него, встречается дважды, 12 и 13 июня н. ст., с М.И. Терещенко для обсуждения военных вопросов, в частности, продолжения сотрудничества в военной области, активного участия французского промышленного капитала на русском рынке после окончания войны. Обсуждается и с ним как главой иностранного ведомства Временного правительства возможность изменения целей войны, а также вопросы по «организации контрразведки». Впервые эта фраза появляется в Дневнике Тома именно после встреч с Терещенко.

Двенадцатого июня н. ст. состоялась также встреча Тома с А.И. Гучковым, А.И. Путиловым и А.И. Вышнеградским, представителями промышленных кругов Петрограда. Беседа шла о созданном ими в апреле 1917 г. Обществе экономического возрождения России с целью сбора средств на антибольшевистскую пропаганду и оказания финансовой поддержки умеренным буржуазным депутатам, избранным в Учредительное Собрание28.

В последней телеграмме из России Тома высказывает надежду, что Временному правительству удастся сломить пацифистские настроения в армии и народе. Уехал он из России с убеждением, что большевизм постепенно теряет свое влияние в стране29. Тем не менее проездом через Стокгольм (16—18 июня) А. Тома дает указание своему однофамильцу «доказать в интересах Временного русского правительства, что группа большевиков из окружения Ленина получает немецкие деньги», «дать правительству Керенского возможность не только арестовать, но прежде всего дискредитировать в глазах общественного мнения Ленина и его последователей» (Часть II, док. 14, 94).

Так началась, с инициативы Альбера Тома, французская кампания по сбору порочащих большевиков сведений с целью устранения их с политической арены.

В поле зрения «взявшей след» французской разведки в Швеции, Дании, Петрограде попадает польский социал-демократ, большевик Я.С. Фюрстенберг-Ганецкий, с лета 1915 г. занявшийся также коммерческой деятельностью за границей для поддержания материального состояния своей семьи и оказания помощи польской социал-демократии. О его коммерческой деятельности французской разведке было известно еще в 1916 г. (Часть II, док. 15). С апреля 1917 г. Я. Ганецкий (партийная кличка Фюрстенберга) стал одним из членов Заграничного представительства большевистского ЦК в Стокгольме, созданного 31 марта по инициативе В.И. Ленина при его проезде через Стокгольм из Швейцарии на родину. По словам самого Ганецкого, он служил вплоть до переезда Ленина в Россию передаточным звеном между Лениным в Швейцарии и ЦК большевиков в Петрограде (Вечерняя Москва. 1937. 15 апреля). Ему принадлежит и важная роль в организации переезда ленинской группы в Россию.

Первыми телеграммами, попавшими в руки французской разведки, оказались именно телеграммы Ганецкого, отправленные им 4 мая н. сг. в Петроград по шести адресам, в том числе Ленину, о своем новом адресе в Стокгольме.

Ниже публикуется ряд документов, сохранившихся в одном из дел фонда 2-го бюро генштаба французской армии (Часть II, док. 13—17, 19—22), дающих возможность проследить, как организуется наблюдение за Я. Фюрстенбергом-Ганецким, сбор сведений на лиц, с которыми он контактировал, а также понять, насколько сотрудники и агенты французской разведки не осведомлены были о противоречиях и конфликтах, раздиравших мировую социал-демократию в годы войны, насколько поспешными, порой абсурдными, были выводы из собранных всего за один месяц сведений. Вся информация стекается к Альберу Тома30 и в Межсоюзническую секцию Военного министерства Франции, куда входили начальники разведок союзных военных миссий в этой стране. Россия была представлена там Павлом Игнатьевым (Игнатьев 2-й), братом русского военного агента во Франции графа А. А. Игнатьева.

Важно в этой связи отметить, что именно в то время, когда шел целенаправленный сбор информации французской разведкой, в Стокгольме работал завербованный в мае Борисом Никитиным «амнистированный политический» — некто Соколовский под кличкой Аякс I. Этому «заграничному автономному сотруднику-резиденту контрразведчику» нe было дано никаких конкретных заданий и фамилий для разработки. Деятельность его оказалась совершенно бессмысленной, к тому же затратной для бюджета петроградской контрразведки: 2 июня Никитин в рапорте в ГУГШ сообщал, что «денег на ведение контрразведки больше нет»31, хотя финансовые условия контракта с Аяксом I были для последнего очень заманчивыми (Часть II, док. 74).

Первые, в основном поверхностные, сведения о фирме в Копенгагене «некоего» Фюрстенберга, финансируемой Парвусом, русской разведке стали известны в конце 1916 г. (Часть II, док. 72). Наблюдение за перепиской Фюрстенберга с Петроградом дало ей основание считать, вероятно, к маю 1917 г., что это чисто коммерческая переписка, не нарушавшая законов торговли (Часть II, док. 18).

Но финансовые связи Фюрстенберга-Ганецкого с Парвусом, за которым еще с 1915 г., после статьи Г.А. Алексинского в ж. «Россия и свобода» (Париж, No 4), тянулся шлейф немецкого агента, бросали тень на большевистскую партию и ее вождя. Ганецкого и Парвуса, в связи с публикацией журналиста Д. Заславского в июне 1917 г. в газ. «День», стали воспринимать как политических единомышленников. В сложной политический обстановке лета 1917 г., беспокоясь за моральный авторитет партии, ЦК большевиков сразу же после появления этих статей созывает заседания, создает комиссии по «делу Ганецкого», а также М.Ю. Козловского, политического соратника и юрисконсульта его торговых дел. С июня по ноябрь 1917 г. таких заседаний было восемь32. Завершились они постановлением о реабилитации Ганецкого и Козловского, хотя в оставшиеся годы жизни им не удавалось избавиться от подозрений. Ганецкого вместе с женой и сыном настиг 1937 год. Козловский умер естественной смертью от болезней в 1927 г. Но сталинских репрессий не избежали его дети, Янина и Чеслав.

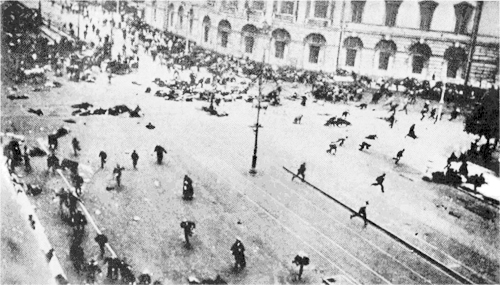

Июльские революционные события в столице (3—5 июля), угрожавшие существованию 1-го коалиционного Временного правительства и во многом спровоцированные большевистскими призывами к передаче власти в руки Советов, ускорили арест большевиков по обвинению «в государственном заговоре и сотрудничестве с врагом». И, как докладывал несколько самоуверенно начальник французской военной миссии в России генерал Лавернь, произошло это на основе расследований, проведенных французской разведкой в Петрограде, Стокгольме и Копенгагене (Часть II, док. 19). Хотя к аресту большевиков немецкие миллионы так и не были в России обнаружены, тем не менее Пьер Лоран поспешил даже составить обвинительный акт для будущего суда над большевиками.

Кампания по обвинению Ленина в связи с немецким генштабом активно стала набирать свои обороты после опубликования 5 июля в газ. «Живое Слово» бывшим большевиком Г.А. Алексинским и бывшим народовольцем B.C. Панкратовым статьи под сенсационным заголовком «Ленин, Ганецкий и К — шпионы». Борис Никитин не случайно был убежден, что «петроградские солдаты перешли на нашу сторону только после того, как узнали об измене Ленина»33. Статья эта, подготовленная в ведомстве министра юстиции П.Н. Переверзева, преждевременная публикация которой стоила ему карьеры, базировалась на «только что поступивших сведениях из французских источников» и на показаниях некоего прапорщика Ермоленко.

Эта малопочтенная личность, от которой пытались отмежеваться и Б.В. Никитин, и В.Л. Бурцев, вплоть до отъезда на родину в Хабаровск, по личному разрешению Керенского, находилась под негласным наружным наблюдением русской контрразведки, подозревавшей его в немецком шпионаже (Часть II, док. 75). В день появления статьи Алексинского Ермоленко еще развлекается с женщинами в Могилеве и не предполагает, как оказались кстати его ложные свидетельства о связи Ленина с немцами. И только 8 июля он выезжает по вызову в Петроград на допросы.

Завершает «эпопею» бывшего «начальника сыскного отделения» его письмо к Бурцеву, отправленное 30 октября 1918 г. из Хабаровска в Париж (Часть II, док. 84). Оно подтверждает давно сделанные выводы, что Ермоленко был заурядным сотрудником военной контрразведки и обладал «двумя главными отличительными чертами — умопомрачительной безграмотностью и неистовым хвастовством, желанием поднять себе цену»34.

В письме к Бурцеву Ермоленко упоминает начальника КРО штаба Верховного главнокомандующего в Ставке (г. Могилев) Н.В. Терехова. Именно ему, как известно, давал показания Ермоленко 10 мая в дополнение к своим первым в разведотделе штаба 6-й армии35 вскоре после задержания при переходе русско-румынской границы и, как выясняется из письма, в присутствии Бурцева. Можно предположить, что Терехов с Бурцевым и были инициаторами и составителями этого второго допроса, отправленного Деникиным 16 мая Керенскому, и что именно за «ценные» показания о Ленине на следующий же день получил Ермоленко, не брезговавший ранее получать мзду от японских и немецких властей, 50 тыс. руб. от русской контрразведки.

А. Парвус (И.Л. Гельфанд) Я.С. Фюрстенберг- Ганецкий М.Ю. Козловский

Все более приближался тот «психологический момент» для ареста большевиков, который выжидало Временное правительство, о чем говорил еще в апреле 1917 г. П.Н. Милюков английскому послу Бьюкенену36.

После опубликования сенсационной статьи и первых арестов большевиков Гр. Алексинский приступает к обнародованию 66 «разоблачительных» телеграмм, которые оказались в его распоряжении с ведома военных и гражданских властей Временного правительства. Любопытно, что 51 телеграмма из этого списка впервые появляется на страницах газ. «Русская Воля» (Пг., № 163. 12 июля, утр. вып.), хотя совсем недавно, в январе 1917 г., именно из-за сотрудничества Алексинского в этой созданной известным кадетом А.Д. Протопоповым на «средства обезличенного крупного капитала» газете он был единогласно исключен Цюрихской объединенной группой социалистов-оборонцев из редакции газеты «Призыв» «по моральным и политическим основаниям»37, а позже сам вышел из редакции «Русской Воли».

Помимо публикуемых телеграмм, газета анонсирует выход в ближайшие дни первого номера журнала Алексинского «Без лишних слов». В этом спецжурнале из трех выпусков за июль 1917 г. Алексинский и помещает все 66 телеграмм, весь «взрывной материал, касающийся дела Ленина и компании». В последнем номере за 27 июля публикуется телеграмма корреспондентов русских газет в Копенгагене, статья которых была напечатана 19 июля в «Биржевых Ведомостях» под заголовком «Дело Ганецкий—Козловский—Парвус».

Подоплека этой новой версии о существовании якобы их тесной связи в перекачке немецких денег в Россию такова. 30 июня поверенный в делах Временного правительства в Копенгагене барон М.Ф. Мейендорф информирует МИД об утверждении во время частой беседы с корреспондентом газ. «Русская Воля» Вугманом38 германского социал- демократа Гаазе, что Гельфанд-Парвус доставляет субсидии большевикам и служит посредником между ними и германским правительством39. Беседа эта, по всей вероятности, имела место вскоре после неудавшихся переговоров с тремя представителями большевистского Бюро в Стокгольме Ганецким, Воровским и Радеком самого Гаазе и двух других немецких социал-демократов Ледебура и Герцфельда, предложивших сотрудничество в «работе за мир» немецких левых социалистов с «социал-патриотами» — сторонниками Антанты40.

После Июльских событий, последовавшего за этим ареста Суменсон и Козловского следует целая серия телеграмм Мейендорфа в МИД: 9 июля он информирует о сделанном ему французским военным агентом Прео, «по собственной инициативе», сообщении, «что суммы большевикам переводятся через посредство Сибирского банка в Петрограде отсюда и из Стокгольма»; 12 июля передает заявление семи русских журналистов — корреспондентов русских газет в Копенгагене41, «каковое они просят сообщить соответственным редакциям безотлагательно и одновременно»; 14 июля пишет об имеющемся в распоряжении журналистов документе 1915 г., свидетельствующем якобы о тесных деловых отношениях Парвуса, Ганецкого и Козловского, «причем Козловский выступал как доверенное лицо Парвуса для заключения крупных торгово-промышленных операций». 15 июля Мейендорф предлагает командировать в Стокгольм уполномоченного начавшей работу Следственной комиссии по Июльским событиям, которого встретил бы «как наиболее располагающий данными» г. Лейтес, т. к. «для агентурного расследования дела Парвуса и подобных ему дел ни миссия, ни консульство, ни Военный Агент не оборудованы. Контроль над иностранцами и русскими, едущими в Россию, производится английским агентом Гуд [сон], располагающим средствами в деньгах и людях». В этот же день препровождается фотоснимок документа 1915 г.42. Через четыре дня в газетах появляется заявление семи журналистов, состоящее из четырех пунктов: 1) о Парвусе — политическом агенте германского правительства, 2) о тесных личных и торговых сношениях Парвуса с Ганецким, 3) об исключительно оживленной его деятельности с момента революции как «уполномоченного германской социал-демократической партии», поддерживающего «близкие отношения с большевиками и циммервальдцами». 4-й пункт касается непосредственно переданного фотоснимка с Соглашения между Гельфандом и Рабиновичем по АО «Помор» относительно возможности приобретения Гельфандом указанного АО после выяснения Козловским «всех необходимых данных по обществу» в России.

Но не случайно фотокопия этого Соглашения, переданного, по всей видимости, A.M. Рабиновичем43, так и не была опубликована: вычеркивания в нем, исправление даты составления, замена фамилии Козловского на Рабиновича, якобы сделанные Фюрстенбергом, превращают его в недействительный с юридической точки зрения документ (см. факсимиле документа на с. 352 и его машинописный текст: Дополнение к Части II, док. 5), обнародование которого могло бы иметь обратный эффект.

Новые документы, обнаруженные в фондах подразделений ГУГШ, в других фондах, и прежде всего документы Предварительного следствия о вооруженном выступлении 3—5 июля 1917 г. в Петрограде против государственной власти (ГА РФ. Ф. 1826), проведенного прокуратурой Временного правительства, в дополнение к давно известным фактам, позволяют прийти к вполне определенным заключениям. Утвердившийся в сознании многих людей уже почти вековой миф о Ленине как немецком агенте опровергается прежде всего документами Предварительного следствия. Они важны и в понимании политической, военной ситуации в России в период между двумя переворотами.

Начало публикации и научному исследованию этих документов было положено совсем недавно Г.И. Злоказовым и Г.З. Иоффе44.

Публикуемая ниже подборка документов Предварительного следствия (Часть II, гл. 3), основной акцент в которой не случайно сделан на финансовые документы, продолжает тему поиска французской разведкой «германского следа»45 и позволяет опровергнуть все ее донесения и выводы (Часть II, гл. 2).

Особая следственная комиссия по расследованию Июльских событий создается 10 июля во главе с прокурором Петроградской судебной палаты Н.С. Каринским, который поручает производство следствия опытному криминалисту, судебному следователю по особо важным делам П.А Александрову46. 21 июля за его подписью и подписью других членов комиссии — прокурора Н.С. Каринского, судебных следователей Л. Сергиевского, П. Бокитько и и. д. судебного следователя В.Н. Сцепуро принимается Постановление о Предварительном следствии, во многом базировавшееся на «материалах дознания», на сведениях, поставлявшихся разведорганами России, Франции и Англии. На следующий день Постановление становится официальным документом Временного правительства в связи с его публикацией в печати.

П.А Александров позже, в июле 1925 г., вызванный в органы ОГПУ, объяснил принятие этого Постановления тем, что «материалы дознания давали следователю данные о виновности руководителей партии большевиков в государственной измене и шпионаже, получении от Германии будто бы крупных денежных сумм, между прочим, и на издание газ. "Правда"»47. Но он был против обнародования следственных материалов до суда (что само по себе противозаконно), т. к. в процессе следственных действий материалы, на которых Постановление базировалось, могли и не подтвердиться.

Поверхностность, тенденциозность и просто откровенная клевета, содержащаяся в документах, которые «удалось добыть» к 21 июля, обнаруживаются в результате скрупулезной, щепетильной работы Следственной комиссии во главе с П.А Александровым, перепроверявшей донесения и справки, добывавшей все новые и новые факты из допросов арестованных, многочисленных свидетелей, изучения письменного материала, изъятого при обысках, ответов на запросы ее из российских банков, телеграфных агентств, других государственных учреждений. Каждый новый факт, новое лицо, упоминаемое при очередном допросе, становится новым звеном в длинной цепочке поиска объективных доказательств, собранных в 21 томе. Изучение их не дает никаких оснований утверждать, что «расследование велось небрежно»48.

П. А. Александров постепенно теряет интерес к следствию, о чем может свидетельствовать и такой как будто бы незначительный штрих: изменение его подписи — из красивой, витиеватой, похожей на пушкинскую, превращается в небрежную, едва понятную. Он приходит к убеждению, что результаты следствия подтверждают ложность актов дознания, что дело не имеет никакой судебной перспективы и нет оснований для дальнейшего поиска и ареста лиц, его избежавших, и прежде всего Ленина, «центральной и крупной фигуры следствия», о чем и принимает 17 октября постановление (Часть II, док. 68). В этот день он лично допросил последнего свидетеля, генерала М.В. Алексеева, и на обратной стороне документа составил рукописное постановление от 19 октября о завершении следствия и препровождении его прокурору судебной палаты (см. факсимиле документа на с. 283).

Что касается первого допрошенного — Ермоленко, представленного Каринским как «очень важного свидетеля, которого нужно допросить как следует», то Александров, в результате добытых следственных материалов, пришел к выводу, что этот «известный провокатор» давал показания против Ленина «по чьей-то установке». Об этом он сообщил, уже сам будучи подсудимым, на допросе советской военной прокуратуре 1 апреля 1940 г. Арестован он был в январе 1939 г. В официальном заявлении 9 августа 1939 г. Александров писал: «Главными моментами и уликами были выдвинуты три: участие германского капитала в издании газеты "Правда", получение денег от Германии Лениным с целью шпионажа и наличие базы для шпионажа — Стокгольм. Приняв эти улики, я проверил их и установил неосновательность этих улик. Следствие установило необоснованность обвинения»49.

Но сталинская фемида вынесла свой вердикт в якобы искусственном создании П. А. Александровым дела против Ленина и большевиков и в июле 1940 г. приговорила заслуженного юриста к расстрелу50.

Полученные в июле—октябре 1917 г. Следственной комиссией П.А. Александрова сведения из всех петроградских и других российских банков, экспертиза Сибирского, Русско-Азиатского банков, бюджета газ. «Правда», тщательная проверка деятельности Е.М. Суменсон, торгового агента варшавской фирмы «Фабиан Клингслянд» в Петрограде, счетов М.Ю. Козловского опровергают утверждения Альбера Тома, что «окружение Ленина» получало «пригоршнями» немецкие деньги, которые переводило из Германии большевикам через Новый банк (Ниа банкен, Стокгольм) и Ревизионс банк (Копенгаген) в Сибирский и Русско-Азиатский банки (Петроград) по цепочке: Парвус (Гельфанд) — Фюрстенберг (Ганецкий) — Суменсон — Козловский.

Одним из владельцев фирмы «Фабиан Клингслянд» (представителя ряда заграничных фирм в Польше, в т. ч. швейцарской фирмы «Нестле») был старший брат Якова Фюрстенберга-Ганецкого Генрих Фюрстенберг, с которым он заключил в ноябре 1915 г. соглашение на продажу медикаментов в России, «ангажировав» громадный капитал, вероятно у Парвуса, для закупки товаров. Это и было предметом постоянных волнений Якова Фюрстенберга и нашло отражение в переписке с Суменсон, ставшей также и его торговым агентом в России, с Козловским как юрисконсультом и другими своими контрагентами в России (часть переписки публикуется ниже: см. Часть II, док. 31, 32). Ее можно считать самым убедительным свидетельством коммерческой деятельности Я. Фюрстенберга-Ганецкого.

Наиболее уязвимым, недостаточно аргументированным местом в исследуемой теме продолжают считать взаимоотношения Я. Фюрстенберга с Парвусом, цели его коммерческой деятельности.

Причины, заставившие Фюрстенберга заняться торговлей, проясняются показаниями младшего брата Викентия (Дополнение к Части II, док. 4), показаниями самого Фюрстенберга-Ганецкого в ноябре 1917 г. комиссии ЦК РСДРП(б)51, а также письмом К. Радека Ленину 11/24 июля 1917 г.: «Ганецкий занимался вообще торговлей не для личной наживы, а для того, чтобы помогать материально партии. Последние два года Ганецкий не одну тысячу дал нашей организации52, несмотря на то, что все рассказы о его богатстве пустая сплетня. Отношения его к Парвусу чисто деловые, никогда с политикой не имели ничего общего»53.

В Постановлении о Предварительном следствии от 21 июля не одна страница отведена упоминавшемуся уже пароходному обществу «Помор» и показаниям некоего Бурштейна, который, как и А.М. Рабинович, был направлен за границу владельцем «Помора» П.И. Лыкошиным для поиска компаньонов. Все подробности этого сюжета проясняются из «дела» М.Ю. Козловского (Часть II, гл. 3.3.), а личность Бурштейна — из документов ГУГШ (Часть II, гл. 4.1.).

Судебный следователь П.А. Александров не мог, конечно, пройти мимо письма журналистов в «Биржевых Ведомостях». 31 июля им направляется запрос в МИД, начинающийся так: «Устанавливается наличность денежной связи между видными представителями большевистской фракции Российской социал-демократической рабочей партии и германским правительством». Он предлагает направить в Петроград для допроса в качестве свидетелей двух-трех русских граждан, проживающих в Копенгагене и имеющих «в своем распоряжении данные, которые могут осветить добытый уже на следствии материал и помочь следственной власти выяснить отношение германского правительства и германского генштаба к лидерам большевистской фракции», «сообщить наиболее исчерпывающие по этому вопросу сведения», являющиеся «чрезвычайно важными для следствия»54.

Еще до получения 9 августа из Правового департамента МИДа, согласно пожеланию ГУГШ, копий телеграмм Мейендорфа55 Александрову был уже известен инициатор публикации статьи копенгагенских корреспондентов. Им оказался управляющий отделом печати и осведомления МИДа надворный советник С.Г. Богоявленский. Допрошенный 4 августа, он признался, что, «по долгу своей службы», сообщил о телеграммах поверенного в делах в Копенгагене представителям печати в Петрограде, затем передал Комиссии заверенные директором канцелярии МИДа четыре секретные телеграммы Мейендорфа и фотографический снимок с Соглашения между Гельфандом и Рабиновичем от 14/27 августа 1915 г. В этот же день был составлен протокол осмотра предоставленных документов, на следующий день — протокол осмотра статьи в «Биржевых Ведомостях» от 19 июля56. Больше никаких следственных действий по поводу заявления журналистов в делах Следственной комиссии нет.

Но главные поставщики ложной информации по 1915 году сыграли в «деле» Ганецкого и Козловского не менее провокаторскую роль, чем Ермоленко в «деле» Ленина. Характеристика, данная Бурштейну в 1915 г. высокими чинами ГУГШ, для судебного следователя по особо важным делам П. Бокитько не имела значения, а его показания продолжали оставаться убедительными в отличие от подробных и действительно убедительных показаний Козловского57. Он был выпущен под залог одним из последних, через три месяца после ареста.

Изучение Следственной комиссией банковских счетов М.Ю. Козловского, Е.М. Суменсон, ее торговых книг, бюджета газ. «Правда» дают следующую картину:

1. Не обнаружено участия германского капитала в издании газ. «Правда» (Часть II, док. 45).

2. Не обнаружено поступлений из-за границы капиталов в российские банки от Парвуса, Я. Фюрстенберга (Часть II, док. 50, 51); иными словами, Фюрстенберга, управляющего акционерным обществом, организованным на средства Парвуса, и заключившего от своего имени контракт с фирмой старшего брата на поставку в Россию медицинских товаров, нет оснований считать причастным к «перекачке денег, которые Германия субсидировала на развитие революционного движения»58.

3. В счет «ангажированных» у Парвуса средств для закупки товаров Я. Фюрстенбергу удалось выручить за медицинские товары, направлявшиеся на продажу через Суменсон, около 800 тыс. руб. (без вычета транспортных услуг, других расходов), что гораздо меньше того, на что рассчитывал (Часть II, док. 49). Это и привело, вероятно, в июне 1917 г. к ликвидации конторы, в которой Фюрстенберг как управляющий получал от Парвуса проценты за вырученные товары.

4. Из этих 800 тыс. руб. Суменсон успела перевести за границу Фюрстенбергу до своего ареста около 580 тыс. Тем самым опровергаются утверждения, что деньги, вырученные Суменсон за товары, оставались в России и использовались для ленинской пропаганды. На ее счетах в банках Петрограда и лицевом счете оставалось всего 150 тыс., принадлежавших Я. Фюрстенбергу (Часть II, док. 39, 49).

5. Двух миллионов рублей в Сибирском банке, как утверждает А.Ф. Керенский, ссылаясь на газ. «Русское Слово» от 6/19 июля59, у Козловского никогда не было (см. факсимиле документа на с. 240).

Как видим, даже один миллион рублей не просвечивается через призму этих цифр. Остается либо доверять им, либо придерживаться бездоказательных рассуждений о мифических немецких миллионах, поступавших от Фюрстенберга большевикам через фирму Парвуса.

Суменсон на допросах очень подробно и обстоятельно сообщила сведения о своих коммерческих взаимоотношениях с Яковом Фюрстен- бергом, с которым не состояла в родственных связях и отношения с которым как поставщиком товаров были довольно напряженными. На первом из этих допросов контрразведкой ПВО, б июля, т. е. еще до создания Следственной комиссии, присутствовал Борис Никитин. В своей широко известной книге, прошедшей, заметим, через французскую цензуру, он делится впечатлениями от показаний Суменсон: «Она во всем и сразу чистосердечно призналась... даже и не пыталась прятаться за коммерческий код и сразу и просто созналась, что... вообще никакой торговлей она не занималась»60. Показания Суменсон Никитин посчитал настолько исчерпывающими, что не пожелал присутствовать до конца допроса. Знакомство с ними, растянувшимися на два дня (Часть II, док. 37), дают убедительные основания не считать воспоминания Никитина «авторитетным, добросовестным источником, заслуживающим полного доверия»61. Другие основания для такого вывода даны в примечаниях к публикуемым документам Следственной комиссии.

Не менее тщательная работа была проведена Комиссией и в поиске переписки обвиняемых (Часть II, док. 54; гл. З.б). Те 66 телеграмм, переданных французской разведкой как доказательство их «иносказательного характера», существования в них скрытых, зашифрованных фраз, почти все в подлинниках или копиях были обнаружены при обысках двух основных арестованных фигурантов, Суменсон и Козловского. Помимо этих телеграмм, поступивших к Александрову от Терещенко на бланке «Телеграфный контроль в Петрограде, 28 июня 1917 г.», еще более 100 телеграмм и писем были получены от русской контрразведки, из почтово-телеграфных учреждений различных городов России62. После их изучения был сделан вывод, что переписка Фюрстенберга с Суменсон и Козловским как юрисконсультом и посредником в финансовых операциях носит чисто коммерческий характер, что ни в одной из телеграмм, полученных Суменсон в 1916—1917 гг., «нет прямых указаний на организацию в России шпионажа, измены и смуты»63.

Но, судя по опубликованным Б. Никитиным 29 телеграммам за 1917г., полученным им от французской разведки, наибольшее подозрение вызвали телеграммы именно коммерческого характера, многие, как выясняется, не имевшие никакого отношения к коммерческой деятельности Якова Фюрстенберга, т. к. касались торговых дел фирмы «Фабиан Клингслянд», переписки Суменсон с Генрихом Фюрстенбергом, швейцарской фирмой «Нестле».

Злополучные 66 телеграмм (в действительности 64, т. к. две телеграммы дублируются: 41 и 42, 29 и 32) за май—июль 1917 г., ставшие не только предметом серьезного научного изучения в наши дни64, но и многочисленных спекуляций, классифицируются таким образом (из них содержат смешанную информацию тел. № 1,6, 7, 20, 26, 30, 37, 64; тексты некоторых телеграмм см. в публикуемых документах и примечаниях к ним):

1) телеграммы Якова Фюрстенберга о своем новом адресе в Стокгольме, отправленные им в Петроград Ленину, Козловскому, Коллонтай, Суменсон и своим контрагентам в Москву (Розенблиту) и Одессу (Гагарину): № 1, 3—7. Тел. № 3 (Ленину) опубликована Б. Никитиным еще в 1932 г. под № 1. (См. Часть II, док. 18, 56);

2) коммерческая переписка Фюрстенберга с Суменсон, Козловским, другими контрагентами в России: No 1,2, 6—8, 12, 17, 51, 56, 64. Телеграммы № 12, 51, 56, 64 опубликованы Б. Никитиным под № 3, 14, 19, 27 (см. биографию Розенблита; примеч. 1 к док. 32, примеч. 2 к док. 43, примеч. 5 к док. 58 — из Части II);

3) телеграммы о предстоящем приезде Я. Фюрстенберга в Россию в мае 1917 г. и одна телеграмма с требованием его возвращения в Стокгольм: № 20, 21, 24, 26, 41 (у Никитина № 21 под № 6) (см. примеч. 5, 6, 13 к док. 56);

4) переписка Я. Фюрстенберга с женой через Козловского и с партнерами по бизнесу во время нахождения его в России в мае—июне 1917 г.: № 30, 34, 37, 39 (у Никитина № 30, 34, 37 под № 9, 10, 11) (см. примеч. 9—12 к док. 56);

5) коммерческая переписка Суменсон с фирмой «Фабиан Клингслянд», «Нестле», Якова Фюрстенберга с Суменсон относительно получения ею визы для поездки за границу по вызову Генриха Фюрстенберга: № 31, 35, 43-45, 48, 53, 55, 57-60, 62, 64-66 (у Никитина № 43, 44, 53, 55, 57-60, 62, 64-66 под No 12, 13, 16, 18, 20—23, 25, 27—29) (см. примеч. 14 к док. 56, док. 58 и примеч. к нему 1, 5, 7);

6) переписка А. Коллонтай со своей подругой детства 3. Шадурской: № 11, 19, 22, 29, 33, 36, 40, 50, 52 (у Никитина № 52 под № 15). Их изучение делают безосновательными утверждения французской разведки о некоем агенте Шадурском (см. примеч. 1 к док. 17, примеч. 5 к док. 34 — из Части II) и Арнольде Ротхейме (см. примеч. 8 к док. 13 из Части II), имевших какое-либо отношение к Коллонтай;

7) телеграмма Я. Фюрстенбергу из Петрограда за подписью Козловского, отправленная Веселовским, по просьбе Варшавского, своей жене: № 63 (у Никитина под № 26) (см. показания Веселовского по этой телеграмме: док. 57);

8) телеграммы политического содержания: № 9, 10, 13—16, 18, 20, 23, 25-28, 30, 37, 38, 46, 47, 49, 54, 61 (у Никитина № 10, 13, 18, 23, 26, 54, 61 под № 2, 4, 5, 7, 8, 17, 24), ставшие одним из основных поводов обвинения М.Ю. Козловского «в политической неблагонадежности», т. к. «не исключается его связь с Лениным и Фюрстенбергом и деятельность их в пользу Германии»65.

По девяти из 21 телеграммы с партийной перепиской были получены объяснения от Козловского и Коллонтай (док. 56, 59 и примеч. к ним по тел. № 9, 10, 25, 28, 37, 46, 49, 54, 61. См. также объяснения Веселовского по тел. 10, 49 в док. 57).

Остальные 12 телеграмм66 следующего содержания (пять из них, как и тел. 9, 28, имеют отношение к Стокгольму, где Международное социалистическое бюро пыталось созвать международную социалистическую конференцию, а большевики организовывали созыв Циммервальдской социалистической конференции):

№ 13 от 10 мая из Петрограда Фюрстенбергу в Стокгольм: «Мой багаж у Меламеда. Пошлите с Марией. Беленин». Здесь речь идет, вероятно, о просьбе либо Шляпникова (псевд. А. Беленин), либо Ленина или ЦК большевиков о возвращении в Петроград партийной литературы через курьера Марию Стецкевич, находившуюся в это время в Стокгольме.

№ 14 от 11 мая из Копенгагена в Петроград Ленину датской газеты «Политикен» с просьбой телеграфировать его «мнение о будущей международной социалистической конференции в Стокгольме, а также русские условия окончательного мира»;

№ 15 от 12 мая из Петрограда Козловского Я. Фюрстенбергу с просьбой прислать польскую политическую литературу: брошюры, хронику, статью, а также «международные бюллетени»;

№ 16 от 14 мая из Петрограда А. Коллонтай Я. Фюрстенбергу с просьбой телеграфировать, на какой день назначена Циммервальдская социалистическая конференция в Стокгольме;

№ 18 от 15 мая из Петрограда Я. Фюрстенбергу о благополучном приезде в Белоосгров эмигрантов и о том, что «телеграммы Козловского совсем неосновательны» (возможно, имеются в виду телеграммы Козловского Фюрстенбергу с просьбой не приезжать в Россию (см. примеч. 5, 6 к док. 56));

№ 20 от 18 мая Я. Фюрстенберга Александре Коллонтай: «Конференция отложена [на] половину июня». Далее Фюрстенберг сообщает, что на днях едет в Петроград, что «250 швейцарцев сегодня отсюда уезжают». Речь здесь идет о первом поезде русских политэмигрантов, организованном Цюрихским эмигрантским комитетом; возвратились в Россию через Германию 9 мая ст. ст.;

№ 23 от 21 мая из Петрограда Я. Фюрстенбергу: «Зовите как можно больше левых на предстоящую конференцию, мы посылаем особых делегатов, телеграммы получены, спасибо. Ульянов, Зиновьев». Здесь речь идет о Циммервальдской социалистической конференции (состоялась в Стокгольме 5—12 сентября 1917 г.);

№ 26 от 23 мая от Я. Фюрстенберга Козловскому: «Все-таки [в] воскресенье приеду, тогда урегулируем мандат»;

№ 27 от 25 мая из Стокгольма от Линдхагена Александре Коллонтай: «Разрешение получено». Судебный следователь Бокитько посчитал телеграмму не представляющей важности для следствия. Линдхаген Карл (1860—1946) — шведский социал-демократ, в войну интернационалист, бургомистр Стокгольма;

№ 30 от 31 мая от Я. Фюрстенберга Козловскому о неполучении газет из Петрограда;

№ 38 от 11 июня из Петрограда Я. Фюрстенбергу: «ЦЕКА безусловно против участия в Стокгольмской конференции»;

№ 47 от 25 июня из Петрограда: «Немедленно телеграфно с подписями документ, оправдывающий Кубу. Смутный». Смысл этой телеграммы тот же, что и в тел. № 46 (см. объяснение Козловского: док. 56).

Много документов поступало в Следственную комиссию из ЦКРО при ГУГШ, которое с начала войны следило за деятельностью русских банков, фирм, за корреспонденцией лиц, подозревавшихся в военном шпионаже, собирало сведения о немецкой пропаганде среди русских и украинских военнопленных. Именно оттуда пришла информация о жене младшего брата Якова Фюрстенберга Романе Фирстенберг, которая вместе со своим сожителем, разорившимся дворянином Я.А. Прозоровым, предложила русской разведке еще до Июльских событий свои услуги для работы в Стокгольме. Подобная авантюрная идея возникла у Романы после второй в ее жизни встречи в мае 1917 г. с братом мужа. Этот факт не оставляет сомнений и в заданности ее показаний при допросах после ареста 7 июля, которые не случайно были затем использованы французской разведкой и растиражированы в печати (Часть II, док. 19, 79, гл. 3.7).

На сегодняшний день доказанным считается, что финансовая помощь большевикам до и после Октября поступала от Карла Моора67. Но логично предположить, что источник этих денег не немецкий, а ссуда, предоставленная Моором из полученного им наследства от матери. Этот видный швейцарский социалист, немец по происхождению, являлся тайным немецким агентом «по агитации в пользу мира» под кличкой Байер. Из опубликованных документов МИДа Германии известно о беседах Байера-Моора в Цюрихе в апреле 1917 г. «с представителями различных групп пацифистского крыла социалистов» — русскими политэмигрантами. Из швейцарского города Чиассо, что на границе с Италией, он направил 4 мая германскому военному атташе в Берне Вальтеру Нассе донесение «по поводу поддержки движения за мир в России» и сообщил о готовности социалистов различных партий принять финансовую поддержку «для работы в пользу мира», в том числе лично от него значительную сумму при определенных условиях: «1) личность жертвователя гарантирует, что деньги идут из источника, не вызывающего подозрений; 2) жертвователю или лицу, передающему деньга по официальным или полуофициальным рекомендациям, должен быть разрешен въезд в Россию с этими деньгами...»68.

Но приезд К. Моора в Россию летом 1917 г. не состоялся. Причину, возможно, раскрывают публикуемые документы французской разведки, свидетельствующие о безуспешных попытках Моора в течение всего мая 1917 г. лично и через посредников добиться в Берне рекомендательного письма к П.Н. Милюкову (док. 86,87), что дало бы ему право въезда в Россию после встречи с русскими социал-демократами в Стокгольме, куда он вскоре выехал по заданию немецкого правительства. Большая часть денег Моора пошла на организацию 3-й Циммервальдской социалистической конференции в Стокгольме в сентябре 1917 г., остальная часть вернулась в Россию после Октября69.

Очень заметной фигурой в деле поиска французской разведкой «германского следа» является шведский банкир Улоф Ашберг, родители которого были выходцами из России. Роль его «в наведении мостов между Советской республикой и внешним миром», как считают исследователи его финансовой и политической деятельности, «была более значительной, чем Арманда Хаммера»70. Еще до Первой мировой войны он проявил интерес к рабочему и социалистическому движению, завязал знакомство со шведскими социал-демократами, в том числе Брантингом, стал первым директором Нового банка, созданного им для предоставления рабочим кредита на льготных условиях. В годы войны У. Ашберг установил деловые контакты сначала с Министерством финансов царской России, затем с Временным правительством. Правление банка, по его предложению, вложило 2 млн руб. в Заем Свободы. Шведский банкир был хорошо знаком с русскими социалистами, был сторонником созыва международной социалистической конференции в Стокгольме и даже приглашен на нее в качестве экономического консультанта71.

Кампания против большевиков летом 1917 г., публикация «документов Сиссона» в 1918 г. не прошли для Улофа Ашберга бесследно. А после выступления его на митинге в Швеции (10 февраля 1918 г.) в поддержку Советов, возобновления торговых шведско-российских отношений Новый банк попал в «черные списки» Антанты, а затем и Центральных держав72. Самого же Ашберга, заявившего на митинге, что «капиталистический строй экономически и морально потерпел крах», посчитали «предателем, утонченным честолюбцем, а то и просто ненормальным»73. Весной 1918 г. он продает акции Нового банка и вскоре, при участии лидера СДПШ Я. Брантинга, создает на свои личные средства новое кредитное учреждение — Шведское экономическое акционерное общество (ШЭАО), которое играло ту же роль, что и Новый банк.

В ноябре 1918 г. будущий «красный банкир» приезжает в советскую Россию для установления контактов с новой властью. Если Альбер Тома с надеждой воспринял Февральскую революцию в России, то Улофа Ашберга по приезде в Россию так вдохновил «энтузиазм и вера в будущее» россиян, что он «почувствовал себя обязанным помогать им», воспринял как «почетное поручение» работать в советской России74. На свои личные средства он создает еще три банковских учреждения для ведения дел с советской страной, руководит одним из них — Русским коммерческим банком (РКБ)75. Но декретом советской власти об аннуляции всех долгов он был потрясен: «Ничего более глупого я никогда не слышал, вы полностью лишитесь кредитов для себя во всем мире»76.

Весть о смерти Ленина застала Ашберга в Риме. Он «понял, что это повлечет за собой большие перемены», и поспешил в Москву77. 27 января 1924 г. Ашберг на прощании с Лениным. Он отклоняет предложение остаться в качестве консультанта на должности замдиректора Внешторгбанка, в который намеревались преобразовать РКБ, продает свои акции и в апреле навсегда покидает Россию.

Перед отъездом в интервью корреспонденту газ. «Берлинер Тагеблатт» на вопрос о будущем советской России он сказал: «Русское общество, подобно мощному дорожному катку, медленно продвигается вперед, сметая все препятствия, возникающие на его пути. Отдельный индивидуум не играет никакой роли в развитии этого огромного государства. Советский Союз будет идти вперед, даже если будут совершаться ошибки»78. Убежденный, что экономическое положение СССР здоровое, он продолжает деловые контакты с ним через третьих лиц; живя во Франции с 1927 г., финансирует антинацистскую пропаганду, сотрудничает во Всемирной ассамблее в защиту мира, оказывает помощь республиканской Испании. С началом войны Ашберг по ложному доносу был арестован во Франции и после освобождения из концлагеря Берне эмигрирует в 1941 г. в США, где и публикует в 1946 г. свои воспоминания. Вместе с показаниями, данными им при допросе французской полицией (Часть II, док. 96), они убеждают, что Улофу Ашбергу принадлежит немалая роль в налаживании деятельности кредитно-финансовой системы Советского Союза, в ликвидации его экономической блокады79 .

Что же касается подозрений Ашберга в посредничестве «в передаче денежных средств из Дойче Банка для поддержки русского революционного движения» в 1917 г., то, согласно его воспоминаниям, «эти сведения, как и тот фальсифицированный обмен телеграммами между мной и Дойче Банком... не соответствуют истине»80. Возможно, это подтверждают откровенные показания Ашберга русской разведке в 1917 г. (Часть II, док. 47)81 и сообщение в Петроград 27 июня (10 июля) 1917 г. русского агента в Скандинавских странах Селезнева (псевдоним Корнелий) о том, что «"Ney Банк" занимается лишь скупкой рубля, но денег на Россию в предполагавшемся смысле не переводил»82.

Публикуемые из французских и российских архивов документы позволяют сделать вывод, что не было к моменту ареста большевиков в июле 1917 г. серьезных улик, подтверждающих получение большевиками немецкого золота, а если и были косвенные свидетельства прохождения через Новый банк немецких денег в пользу пропаганды заключения Россией сепаратного мира с Германией, то шли они не только большевикам, но и на пополнение бюджета и подкуп других российских политических партий, организаций, должностных лиц. А это не хотелось разглашать ни Керенскому, ни Альберу Тома.

Именно такой вывод делает еще один непосредственный участник антибольшевистской кампании лета 1917 г. французский военный атташе в Стокгольме А. Тома. Если верить выводам такого заинтересованного лица, то можно принять во внимание и его убеждение, что «Ленин не был платным агентом Германии в том смысле, что не получал от немецких властей задания действовать определенным образом в обмен на денежное вознаграждение или на заранее оговоренную выгоду. Ленин был агитатором, на успех которого Германия делала ставку и которому она поставляла необходимые средства для ведения пропаганды» (Часть II, док. 94).

Более влиятельный и осведомленный однофамилец Л. Тома — Альбер Тома уже после Октября неоднократно старался четко отделить Ленина, которого считал «ни больше, ни меньше как фанатиком», от его «окружения». Напомним его слова, написанные Жаку Садулю, что «Ленин был вне всякого подозрения»83. Боязнь немецких интриг, убежденность А. Тома, что «окружение» Ленина получает немецкие деньги, и спровоцировали его инициативу по дискредитации большевиков после того, как не удалось предотвратить их возвращение в Россию.

Далеко не все факты о деятельности французской разведки в Петрограде известны на сегодняшний день: Пьер Лоран весь 1918 год скрывался в России. И, вероятно, есть основания и сейчас держать их в секрете. Во всяком случае, когда газета П.Н. Милюкова «Последние Новости» в 1932 г. опубликовала V главу уже написанных и подготовленных к изданию воспоминаний Бориса Никитина, озаглавленную «Союзники», это встревожило французов: как бы автор «не разгласил вещи, которые наш генштаб имеет основание держать в секрете даже теперь, через 15 лет» (Часть II, док. 92).

Известный русский историк С.П. Мельгунов, искренне убежденный, что «золотой немецкий ключ» для русской революции лежал в кармане Парвуса, и тем не менее считавший версию «"договоренности" Ленина с германским империализмом... совершенно невероятной», пришел в 1940 г. к такому заключению о деятельности убежденного антагониста большевиков Вл. Бурцева (возможно, после встречи с ним в 1938 г.: см. док. 85): «Никаких конкретных доказательств наш историк революционного движения и политического сыска до сих пор в своих многочисленных статьях не привел, хотя и ссылался на "официальные документы", находившиеся в его руках и устанавливавшие "сношения Ленина и Троцкого с представителями немецкой и австрийской полиции и военной разведки"»84. Но ведь Бурцев был в контактах и с Пьером Лораном, и с другими сотрудниками французской разведки, с немецкими политическими лидерами.

Что касается опубликованных после Второй мировой войны документов из архивов МИДа Германии, то они свидетельствуют лишь о крайней заинтересованности Германии «вывести Россию из игры», о направлении денег на это через посредников по разным каналам и под разными предлогами без указания передачи их конкретным лицам. Не случайно ее агенты, скрывавшие свою принадлежность к немецкой разведке, опасались вызвать подозрение у русских партий в происхождении этих денег, в источниках их поступления. И неизвестно, чье золото было весомее, немецкое или золото Антанты.

Но вряд ли противоборствующая пропаганда и финансовые вливания из-за рубежа оказали основное влияние на развитие революционных процессов в России 1917 года. Истоки их, конечно, гораздо глубже и трагичнее.

Публикуемые документы обнаружены при изучении данной темы в трех архивах:

-

в Российском государственном военном архиве (РГВА) в коллекции документов бывшего Особого архива (ЦГОА, переименован позже в ЦХИДК, затем слит с РГВА): в фондах Военного министерства Франции (ф. 198 К), 2-го бюро генштаба французский армии (ф. 7 К), Главного управления национальной безопасности Франции (ф. 1 К). В основном это заверенные машинописные копии. После возвращения их во Францию находятся в фондах РГВА на микрофильмах;

-

в Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ), в основном в упоминавшемся фонде 1826, доступном для исследователей на микрофишах;

-

в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА), в основном в фонде Главного управления Генерального штаба русской армии (ф. 2000).

В сборнике учтены основные правила издания документов по архивным источникам, принцип единообразия используемых приемов при публикации.

Каждый из публикуемых документов имеет порядковый номер (в некоторых случаях несколько документов под одним номером). Названия глав отражают основное содержание документов, поэтому заголовки к ним в основном не содержат их подробной характеристики, но обязательно указывается в официальных документах должность отправителя и адресата. При их повторном упоминании должность опускается. В заголовок включены сведения о месте и времени написания или в квадратных скобках предполагаемые дата или место написания. В квадратных скобках обозначаются также трудночитаемое предполагаемое слово в рукописных текстах, предполагаемая фамилия или подпись автора документа (при неразборчивой подписи — [подпись нрзб]).

К некоторым документам даны текстуальные примечания. Редакционные пропуски текста в начале, середине или конце документа обозначаются отточиями, заключенными в угловые скобки — в основном в документах большого объема, в которых опускались повторяющиеся объяснения, факты, не представляющие важности для исследуемой темы (в отдельных местах в примечаниях объясняется содержание пропуска). В тексте не поддающееся прочтению слово обозначается в угловых скобках — . В конце допросов свидетелей и обвиняемых по Июльским событиям (ГА РФ. Ф.1826) обычно заверяются исправления в текстах. В публикации они опускаются и обозначаются угловыми скобками с отточиями.

Документы из фондов бывшего Центрального государственного Особого архива даны в переводе с французского языка; даты в них по новому стилю. Даты русских документов, составленных в России или направленных в Россию до 1 февраля 1918 г., указываются по старому стилю (в других случаях оговариваются в примечаниях или даются через дробь и в скобках, напр.: 4/17 августа, 22 июля (4 августа)).

Русские документы публикуются с сохранением стилистических особенностей. Рукописные фразы в текстах документов оформлены шрифтовым выделением. Подписи под подлинниками документов, а также подписи заверителей копий оформлены курсивом. Показания подсудимых и свидетелей, данные Следственной комиссии по Июльским событиям и написанные ими собственноручно, а также частные письма и ряд других документов, как и резолюции к официальным документам, публикуются с сохранением орфографических особенностей документа: Часть I, док. 6, 10, 29, 30; Часть II, док. 33—36, 50, 64, 66-68, 74, 84, 83—85; Дополнение к Части I, док. 10; Дополнение к Части II, док. 1, 2, 5.

Сборник состоит из двух Частей и Дополнений к ним. Документы сформированы по главам, а внутри глав — по хронологии. В каждой Части своя нумерация документов (в Части 1 — 33 документа, в Части II — 100 документов).

После публикации документов следует блок Приложений. Они состоят из Примечаний к документам, Аннотированных биографических сведений на лиц, упоминающихся в документах, Комментариев к иллюстрациям, Указателя имен и Условных сокращений.

Примечания начинаются со справочных сведений о документе: шифр в архиве, способ воспроизведения и подлинность. Сами примечания содержат дополнительные факты и подробные комментарии, тесно связанные с конкретным документом и нередко усиливающие его роль и значение (указывается источник — литературный или архивный).

Все документы, кроме док. 7,23, 29 (из Части I) и 33,66 (из Части II), вводятся в научный оборот впервые.

Перевод документов с французского языка сделан составителем сборника архивистом-историком Поповой Светланой Сергеевной.

Примечания:

1 Впервые А. Тома приезжал в Россию в апреле 1916 г., где вместе с членом французского правительства, министром юстиции Рене Вивиани подписал в Ставке с военным ведомством царской России соглашение о посылке в союзную армию четырех русских бригад (Русский экспедиционный корпус) в обмен на поставку нашей армии артиллерии и предметов ее снабжения.

2 Schaper В. W. Albert Thomas, trente ans de reformisme social. Assen, 1959. P. 140.

3 С приездом А.Тома Палеолог завершил свою посольскую миссию, что было одним из поручений французского правительства. До его отъезда из России (16 мая) телеграммы во Францию шли с двумя подписями, затем до отъезда Тома – за подписью советника посольства, поверенного в делах г-на Дульсе, но обязательно с указанием «от имени А.Тома»

4. Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991, с. 314

5. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993. С. 220. Первая встреча А.Тома с Г.Е.Львовым состоялась 16/29 апреля 1917 г

6 Journal de Russie d'Albert Thomas. 22. IV-19. VI. 1917. P. 86-204 // Cahiers du monde russe et sovietique, 1—2, volume XTV. Paris. Janvier-juin. 1973. (См. также: Соловьев О.Ф. Обреченный альянс. М., 1986.)

7 Ibid. Р. 94, 117, 118

8 После беседы с послом США 6/19 мая Тома делает запись: «Чувствуется либо недостаток средств, либо отсутствие инициативы и понимания. Посольство США больше, чем посольство Англии, нуждается в нашем руководстве в деле пропаганды» (Journal de Russie d'Albert Thomas... P. 151).

9 Шевийи Фредерик, де (Chevilly, de) — граф, французский подданный, представитель частного французского Лионско-Марсельского банка в России. С 1916 г. занимался пропагандой французского кинематографа. Директор общества Волго-Бугульминской железной дороги. Товарищ председателя правления общества «Каучук» (Рига).

10 Заведующим редакцией созданного комиссией «Демократического издательства» был один из редакторов газ. «Вечернее Время» Е.П. Семенов-Коган, после Октября купивший у своего коллеги Ф. Оссендовского сфабрикованные последним документы, известные в исторической литературе как «документы Сиссона». Семенов сотрудничал также в газ. «Антант» («L'Entente»), издававшейся в Петрограде на французском языке.

11 Journal de Russie d'Albert Thomas... P. 179-180.

12 Ibid. P. 135.

13 Речь идет о газ. «Новая Жизнь».

14 Journal de Russie d'Albert Thomas... P. 178.

15 Выдержки из некоторых этих и многих других телеграмм встречаются в качестве примечаний в «Русском дневнике» А. Тома, сделанных И. Синаноглу.

16 Journal de Russie d'Albert Thomas... P. 91.

17 Ibid. P. 99, 128.

18 Ibid. P. 165.

19 Этот новый представитель французского военного командования в России, добившийся, с согласия русского командования, своего верховенства над другими союзными представителями, за несколько дней до Октября назвал русских солдат «трусливыми собаками» (Ганелин P. III. Россия и США. 1914— 1917. Л, 1969. С. 393).

20 Никитин Борис. Роковые годы. Новые воспоминания участника. Мемуары начальника контрразведки Петроградского военного округа. М., 2000. С. 44-45.

21 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Д. 1815. Л. 42-73о6.; Д. 2450. Л. 1-3.

22 Там же. Оп. 15. Д. 805; Оп. 16. Д. 2183. Л. 6-10, 37, 76, 97, 117, 118.

23 См. Дополнение к Части I, док. 4. 9 июля приказом No 331 по 42-му армейскому корпусу Орановский исключил пропускные пункты в Белоострове и Торнео из состава и подчинения Финляндской пограничной охране и подчинил их непосредственно штабу корпуса через начальника КТО. Начальниками этих пп. были оставлены соответственно подъесаул Савицкий и подпоручик Борисов (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 13. Д. 21. Л. 7). [А.С.] Савицкий с апреля 1918 г. - начала ник Выборгского участка границы.

24 Хаяьвег Вернер. Возвращение Ленина в Россию в 1917 году. М., 1990. С. 144—148

25 Спецслужбы и человеческие судьбы. Сост. В. Ставицкий. М., 2000. С. 121.

26 Михайловский Г.Н. Записки. Из истории российского внешнеполитического ведомства. 1914-1920. М., 1993. С. 304-306, 428-430.

27 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Д. 1796. Л. 95-102.

28 Journal de Russie d'Albert Thomas... P. 181-183.

29 Ibid. P. 186. Запись от 14 июня 1917 г.

30 В полном объеме она наверняка содержится в его личном фонде, хранящемся во Франции (94 АР — archives privees // Lesure Michel. L'histoire de Russie aux archives nationales. Paris. 1970. P. 45-46, 253—286).

31 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 13. Д. 199. Л. 32.

32 См. впервые опубликованные документы персональных дел Ганецкого и Козловского: Дело Ганецкого и Козловского (Из протоколов заседаний ЦК РСДРП(б) в июне—ноябре 1917 г.) //Кентавр. М., 1992. Январь-февраль, Май- июнь. Вступительная ст. Ю.Н. Амиантова и Р.А. Ермолаевой.

33 Никитин Борис. Ук. соч. С. 122.

34 Покровский М.Н. Октябрьская революция. М., 1929. С. 124-130.

35 В докладе начальника КРО штаба румынского фронта о допросе Ермоленко, задержанного в апреле 1917 г. в районе 6-й армии, о Ленине не упоминается (Часть II, док. 77).

36 Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. М., 1924. С. 228.

37 ГАРФ. Ф. 5957. On. 1. Д. 7.

38 Фамилию журналиста, члена эмигрантского комитета в Копенгагене, Мейендорф сообщает 8 июля в ответ на запрос Терещенко (ГА РФ. Ф. 1826. On. 1. Д. 6. Л. 46, 52, 53, 54).

39 Парвус в 1918 г. писал, что сразу же после 19 июля направил Гаазе телеграмму, в ответе на которую тот все отрицал и даже якобы напечатал опровержение («Правда глаза колет». Личное разъяснение Парвуса. Стокгольм, 1918. Гл. «Ответ клеветникам». С. 15—48).

40 Об этом был дан соответствующий комментарий в бюллетене «Корреспонденция "Правды"», печатавшемся в Стокгольме на немецком языке большевистским Бюро (Германия и русские революционеры в годы Первой мировой войны //Николаевский Б.И. Тайные страницы истории. М., 1995. С. 330—331).

41 От газеты «Биржевые Ведомости» — Троповский, «Русское Слово» — И.М. Троцкий, «Русская Воля» — Весов, «Торгово-Промышленная Газета» — К.С. Лейтес, «Утро России» — В. Гроссман, «Новое Время» — Каро, «Петроградская Газета» — М. Гроссман.

42 ГАРФ. Ф. 1826. On. 1. Д. 6. Л. 43-58.

43 В августе 1917 г. добивался возвращения в Россию (ГА РФ. Ф. 1826. On. 1. Д. 11. Л. 134).

44 Из истории борьбы за власть в 1917 году. Сб. документов. М., 2002. С. 76— 112. См. также сб. «3го—5го июля 1917 г. По неизданным материалам судебного следствия и архива Пет. К-та Р.К.П.». Петроград, 1922; Злоказов Г.И. Меньшевистско-эсеровский ВЦИК Советов в 1917 году. М., 1997.

45 Попова С.С. Французская разведка ищет «германский след» // Сб. Первая мировая война: Дискуссионные проблемы истории. М., 1994. С. 264—273.